寿司職人の小川洋利さんは、日本のすし文化を全世界に広めるため、世界50カ国以上にわたって、すし指導員として外国人シェフに調理指導をされています。そんな小川さんがインドで江戸前寿司を作ったところ、現地の調理人たちから拍手が沸き起こったといいます。海外のスシ事情はどんなものなのでしょうか? 小川さんが語ります。

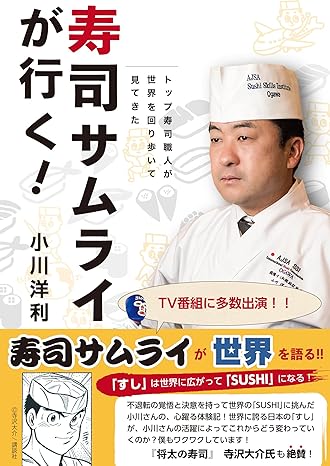

※本稿は、小川洋利著『寿司サムライが行く! トップ寿司職人が世界を回り歩いて見てきた』(キーステージ21)より、内容を一部抜粋・編集したものです。

海外の高級ホテル料理長が語った「うちの魚は日本から仕入れているから安全だ!」

インドにも何度か行ったことがありますが、この国では魚がすごくとれます。でも、魚の扱いがまだまだ...。でもしっかりとした知識と技術があれば、日本と同じ料理が作れる可能性があります。

そこで、私が現地の魚を使って、江戸前寿司を作ってみました。市場では40度の灼熱の中で売っている魚でしたが、今までの経験で培った目利きで選んで、仕込みをすれば安全でおいしい寿司が作れました。

すると、日本の駐在員の方が絶賛してくれて、「これが全部現地のものなのか!?」と言って、驚いていました。インドの調理人の方々にも講習会で見せたら、みなさん驚いて会場は拍手に包まれました。

インドで、某高級ホテルの優秀なインド人シェフが挨拶しに来たときに、「うちのホテルは全部日本から魚や寿司ネタを仕入れているんだよ」と言っていました。「ハンドキャリーで、高いお金払って全部仕入れてるんだよ」って、得意げに言っていました。だから、うちは安全だってプライド高そうに言っていましたが、出てきた寿司が鮮度も悪くおいしくなかった。

とても衝撃的でした。彼らは「これは全部日本から仕入れたものだから、最高品質だし、全然危なくないんだ、安全なんだ」とずっと言っている。「セイフティー、セイフティー」って。

ここで私が言いたかったのは、いくら日本から仕入れて鮮度がよくて高級なものでも、扱い方と知識がなかったら危険な食べ物になってしまうということ。

逆にインドみたいな炎天下で、生魚は危ないなと思っていても、知識と技術があれば安全においしいものが作れます。一概に日本から仕入れたから安全だと、鮮度がよいから安全だ、という思い込みは逆に危険です。知識がなければ、一発で危険な食べ物になってしまう。とはいえインドでここまで寿司が普及しているとは思いませんでした。

また、インドの料理人は非常に真面目で、この国の調理師会全体が一丸となって活動をしており、私たち日本も見習わなければならないと実感しました。今後、インドでおいしく安全な寿司が提供できる日は近いと思いました。

シャリは冷やして提供...海外の寿司販売事情

日本では、寿司をお客様に出すのに、温度についての規定がありません。寿司のシャリの温度は何度がいいかというと、人肌が一番いいと言われています。なぜかというと、人間の舌や味覚は、人肌が一番敏感に感じるようになっているからです。

ビールも冷たいとのどごしがよくておいしいけれど、常温のビールだとオエッてなるのと一緒で、一番味覚を感じるのは常温。人間の体温と同じくらいの温度、30~40度。やっぱりシャリも甘みを感じるのが常温。それにネタが合わさったときに、ネタの冷たさとシャリの温度がちょうどよくあいまって、最高のものができます。

アメリカではお客様に寿司を提供するのに、10度以下じゃないと提供できない決まりになっています。もしくは65度以上。ベルギーなどは4度以下。そうなると寿司が冷たいのです。

冷蔵庫で冷やして、4度以下じゃないとお客様に出してはいけないという法律が海外でもできてきました。なぜかというと、バクテリアが発生しない安全な温度が10度以下なのですが、一番ベストなのは4度以下。10度以上になると、30分後に少しずつバクテリアが繁殖してきます。

2時間以上経つと一気に繁殖するから、できるだけ2時間以内で食べろというのが基本的な生ものの提供ルールといわれています。そういう状況だから、アメリカやベルギーでは、一生おいしい寿司は食べられないのかな......。

先ほど述べたアニサキスもそうですが、料理のおいしさよりも安全の理屈を一番に考えています。それでも手袋を使ったりして食中毒が起きたりしているので、そもそも何を直していかなければならないのか、安全でおいしいとは何かを、海外の人たちももっと考えるべきじゃないかのかなと思います。

国によって、みなさん大変な思いをしています。4度以下にして寿司を出しているベルギーはすごいなと思います。生魚に対しての、寿司に対しての法律もできてきました。でも、それは食中毒が発生してきているという現状も反映しています。

「目で盗め」「見て覚えろ」は通用しない海外の寿司事情

昔、日本の寿司職人の世界は技術を教えてはくれませんでした。先輩に聞いても教えてくれない。後輩が覚えてしまうと、自分の立ち位置も危ないからです。先輩たちも辛い思いして覚えてきたものだから、そう簡単には教えてくれません。

私たちは見よう見まねで、先輩がやっているのを見ながら自分で覚えます。寿司職人の修業は「目で見て盗んで覚えろ」の世界なのですが、海外ではこれが一般的ではない。海外の人たちは「どうしてこうなのか? なぜこうなのか?」というのをいちいち言わないと通用しないのです。

教えない職人は、いくら技術があっても信用されません。とくにフランスなどでは、称号を与えられ、国が認めたシェフは、きちんとした論文などが書ける人でないと、周りからは認めてもらえない。海外の職人、シェフは理屈を求めるのです。

日本では、職人の「勘」が多いのですが、海外では、「こうだからこうすることによってこうなんだよ」という、理屈が通らないと下がついてこないのです。

日本の料理人がいろいろな国に行って、活躍されているけど、その下で働く現地の人が、日本の職人は仕事を教えてくれないと言うのです。「目で見て覚えろ」ばっかりで、技術を教えてくれないと言われる。私はいとも簡単に海外で教えてしまうから、現地の料理人にすごくよろこばれます。

「教えなきゃお客様によろこんでもらえないじゃない」と私は思いますけどね。このようなことをやっていると、海外で働いている日本の職人や、日本で働いている職人からもバッシングを受けることも多々あります。

「お前はなんで海外でそんなに簡単に仕事を教えちゃってるんだ」と。でも海外ではそういうのは通用しない。理屈でしっかりと教えてあげる日本の職人はどんどん人気が出て海外でも活躍しています。