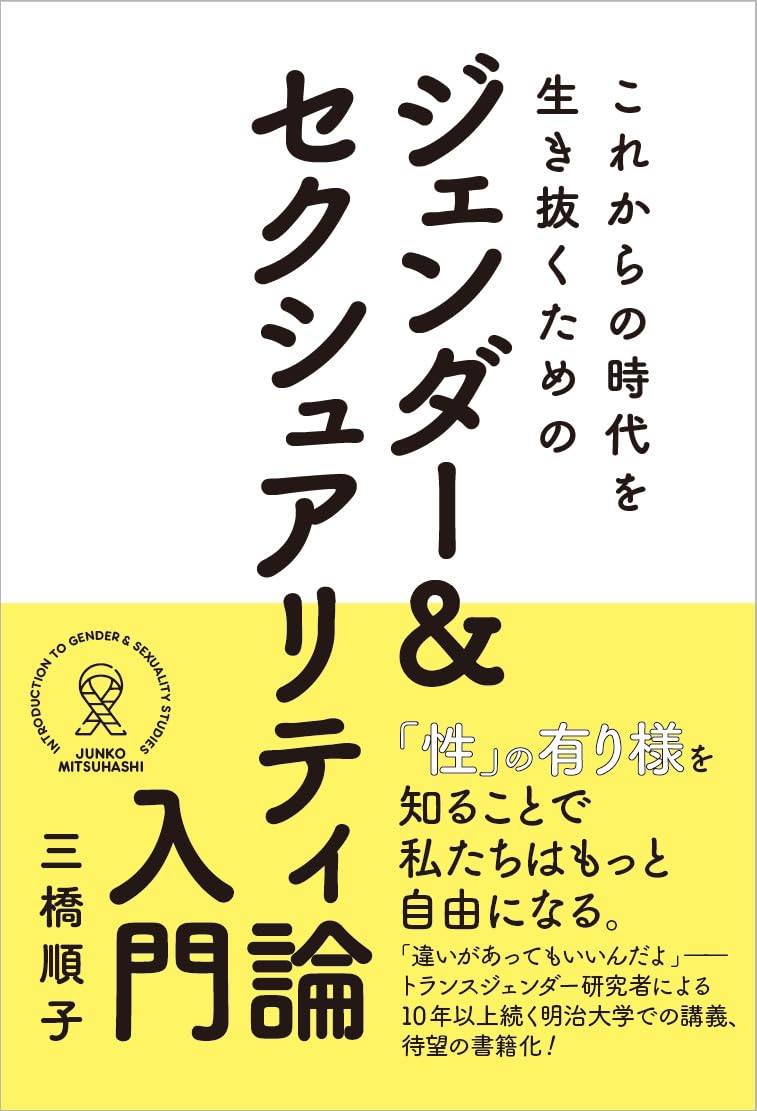

Trans-womanであり性社会文化史研究者の三橋順子さんが明治大学文学部で13年にわたって担当する「ジェンダー論」講義は、毎年300人以上の学生が受講する人気授業になっています。その講義録をもとにした書籍『これからの時代を生き抜くためのジェンダー&セクシュアリティ論入門』が、このたび刊行されました。

今回は、その中から、なぜ現代に生きる人々にとって、「性」を学び、深く考えていくことが重要なのかについて説明していきます。

※本稿は、三橋順子著「これからの時代を生き抜くためのジェンダー&セクシュアリティ論」(辰巳出版)より、内容を一部抜粋・編集したものです。

死んでも「性」はつきまとう

「性」を考えることの意味について、5つの観点からお話しします。なぜジェンダー&セクシュアリティ論、もっと砕いて言うと「性」の問題を学ぶ必要があるのか? というGender&Sexuality Studies への導入、動機付けです。

ひとつ目は、「生」と「性」の不可分性ということです。人は生後すぐに、好むと好まざるとにかかわらず男か女かに分けられ(指定され)、男は「男らしく」、女は「女らしく」あることを求められながら成長していきます。そして大多数の人は、男は男として生き、そして死に、女は女として生き、死んでいきます。

このように「性」というものは、人間が否応なく一生にわたって背負っていくものであり、つきまとってくるものです。「性」はまさに「生」であり、「生」もまた「性」であり、「生」と「性」は不可分なのです。

しかも、性がつきまとうのは生きている間だけではありません。死んだあとですら、「性」がついてきます。たとえば、仏教のお葬式では、お坊さんから戒名を授かります。本来は出家した際の名前ですが、ここでは死後の名前と考えていいでしょう。それに、男女別があります。男性なら「○○居士(こじ)」、女性なら「○○大姉(だいし)」や「○○信女(しんにょ)」などです。では、トランスジェンダーの人はどちらの戒名になるのでしょう?

『おくりびと』(2008年、監督:滝田洋二郎/主演:本木雅弘)という納棺師を主人公にした映画があります。その中で若くして亡くなったニューハーフさん(男性として生まれながら女性としてダンサーや接客業、あるいはセックスワークをしている人)を送る場面が出てきます。納棺の前に死化粧をするのですが、男性、女性どちらの化粧をしたらいいか納棺師が両親に尋ねるシーンがあります。

ここでは、母親が女性として生きたかった息子の気持ちを汲んで「女性の化粧で」と答えるのですが、現実にはなかなかそうもいきません。世間体を重んじる親が、故人の遺志を無視した例を私はいくつも知っています。

自らの「性」に違和感があるのは悪いことではない

2つ目は、「性」を内省することの必要性ということです。みずからの「性」の有り様、つまり、性同一性(Gender Identity)、性役割(Gender Role)、性的指向(Sexual Orientation)などをまじめに考えることによって、人は自分の「性」の中に存在する微妙な引っかかり、違和感を知ることができます。

そして、その違和感をどのように処理するか、どういう方法で解消するか、あるいはそれを抱えたまま折り合いをつけるか、あきらめてしまうかを考えるのです。そのための方法を模索することは、人が生きていく上で大事なテーマのひとつになります。

「性同一性」とは、簡単に言えば、自分のことを男と思っているか、女と思っているかということ。「性役割」は、社会の中で男女どちらをしているかということ。「性的指向」は、男女どちらを好きになるかということ。

残念なことに、日本の学校教育には、自分の「性」についてじっくりと考える機会がほとんどありません。性教育の授業で教えられるのは、妊娠の仕組みと避妊の仕方くらいでしょう。それもかなりレベルの低い、まどろっこしい知識の提供です。

考える機会がないので、自分の「性」の引っかかりに気づかない、気づかないから考えない、の悪循環です。自分の「性」に引っかかりがあること、違和感があることは悪いことではありません。「何か友達と違うんだよな」「どこかしっくりこないんだよね」と悩み、考えることは、その時はつらくても、けっして無駄ではないのです。私も若い頃ずいぶん悩みましたが、そのおかげで今、こうして皆さんにお話しできるのですから。

性別二元社会の仕組みを知る

3つ目は、性別二元社会の仕組みを知るということです。現代日本は、性別二元社会です。人は社会の中で男であるか、女であるかを求められます。男女どちらでもないことはほとんど許されません。こうした性別二元社会はジェンダーを二分化する装置であり、その二分化されたジェンダーを前提としたセクシュアリティに関わるさまざまな装置に満ちています。

それらの仕組みを知り、そのからくりを見破ることは、性別二元社会の中をいたずらに流されず、自分の心地よいジェンダー&セクシュアリティの有り様を見つけ出すために必要なことだと思います。

「ジェンダーを二分化する装置」と言うと難しく聞こえるかもしれませんが、「仕組み」と言い換えてもいいでしょう。たとえばトイレです。男性か女性か2つの入口しかありません。トイレに入ろうとする人は否応なくどちらかを選ばざるを得ません。トイレという「装置(仕組み)」によって人は2つに分けられることになります。

20年ほど前、あるニューハーフさんが言っていたギャグに「トイレ、どっちに入ろう? と悩んでいたら、真ん中にドアがあった。あっ、ここがあたしのトイレだ! と思ってドアを開けたら、モップやバケツが出てきた」という話があります。

昔、掃除用具入れだったところに、今は「多目的トイレ(東京都の名称は「だれでもトイレ」)」が設置されるようになり、トランスジェンダーのトイレの悩みはだいぶ減りましたが、その「多目的トイレ」すら、男女別に設置しようという動きがあるわけで、社会の性別二分化圧力は、いまだにかなり強いものがあります。

「二分化されたジェンダーを前提としたセクシュアリティに関わるさまざまな装置」というのは、こんなことをイメージしてください。新宿歌舞伎町のキャバクラの前を女性が通れば、呼び込みのおじさんに「お嬢さん、面接していきませんか? 今日、店長いますから」と声をかけられます。それに対して、男性が通れば「お兄さん、今の時間なら3000円でいいですよ」と呼び止められます。女性は従業員(キャスト)候補として、男性は客候補として扱われます。

さらに言えば、それがホストクラブの前なら扱いが逆転するわけです。つまり、接客をともなう、セクシュアリティへの期待を抱かせる酒場という「装置(仕組み)」では、ジェンダーによって明確に役割が異なってくる、ということです。

こうした男女二元システムの中では、最近増えている「Xジェンダー」とか「ノンバイナリー」と言われる男でも女でもなく生きたい人たちは、常に男女「どっちなんだ?」という圧力にさらされ、とても生きにくいのです。むしろ、私のようにトランスジェンダーで、生まれ持った性とは違っても、どちらかの性に帰属してしまったほうがまだ生きやすいわけです。

学ぶことの最終目的は自分自身のためです。「自分の心地よいジェンダー&セクシュアリティの有り様を見つけ出す」ことは、ジェンダー&セクシュアリティについて学んだ成果を、他人事ではなく自分の人生のために役立てるということです。言い方を換えれば、客観的に考えると同時に、自分に引き付けて考えてみましょうということです。

たくさん引っかかる人がたくさん考える

4つ目は、女性と性的マイノリティの役割についてです。このようにみずからの「性」を考え、社会的な「性」の仕組みを知ることは、人が自分らしく生きていく上で大切なことです。にもかかわらず、多くの人にとって、そうした機会は多いとは言えません。

こうした「性」の有り様を真剣に考えることを重ねてきたのは、社会の中で性的弱者である女性、あるいは性的に少数者である非典型な「性」の人たち(ゲイ/レズビアン/バイセクシュアル/トランスジェンダー=L/G/B/T)でした。彼女/彼らは、「性」に関わる社会的抑圧をより多く体験するがために、あるいは「性」の有り様が多数派(マジョリティ)とは異なるために、「性」の問題を敏感に、そして真剣に受け止めて考えざるを得なかったのです。

いっぽう、社会的性的強者であることを自認してきたヘテロセクシュアル(異性愛)の男性は、一般的に性的事象には敏感でも、みずからの「性」の問題にはきわめて鈍感で、内省的になることは稀でした。

引っかかりがきっかけになり考える――。つまり、たくさん引っかかる人がたくさん考えることになります。私の世代ですと「女の子なんだから(大学には行かず)高校まででいいだろう」といった話は珍しくありませんでした。

あるいは、サッカーが好きな女の子でも「女の子なんだから」という理由でサッカーはできませんでした。「なんで女の子は駄目なの?」と聞いても「当たり前でしょ。女の子なんだから」と理不尽な答えしか返ってきません。だから考えるのです。

自分が性的に非典型なことに気づいても、情報は少なく、「それでいいんだよ」と肯定してくれる人は周囲にいません。ですから自分で真剣に考えるしかないのです。

逆に、性的に何も引っかからずに成長した人は、考える機会がありません。男の子として制約なく育ち、女の子を好きになり、適当に遊んで、結婚する。自分の「性」に悩んだことがないので、「性」に向き合う必要のなかった鈍感な男性は、今の50代以上の世代にわりと多くいます。

性的強者としてふるまってきた男性たち

5つ目は、「性」を考えることの普遍性と今日性です。現代において、性的強者であるはずのヘテロセクシュアル男性の「性」の有り様は、買春、セクシュアル・ハラスメント、ドメスティック・バイオレンス(DV)など、さまざまな方向から批判にさらされ、恋愛・結婚の困難などに見られるように、実態的にも性的強者の立場から、すべり落ちつつあるように見えます。そうした中で、性的強者であることの幻想性に気づく男性も増えてきています。

こうして「性」の有り様、「性」と社会の関係を真剣に考えることは、マジョリティである男性・女性、L/G/B/Tなどを問わず、すべての人々にとって避けて通ることができない、切実かつ今日的な課題になってきました。そしてそこに「性」と社会との関係を分析する学問、ジェンダー&セクシュアリティ学(性社会学)の必要性が見えてくるのです。

「買春(かいしゅん)」とは、お金で性的サービスを買うことです。一般的には男性が女性を「買う」行為が多いわけですが、「売春(ばいしゅん)」と音が同じになり、紛らわしいので「かいしゅん」と発音しています。一緒に「買売春(ばいばいしゅん)」とも言います。

日本の男性たちの中には、1970年代から90年代に入るころまで、団体で東南アジアに旅行し、集団で買春していた人たちがいました。欧米の男性も買春はします。でも団体ではしません。ところが日本人は集団でやる。だから目立ちます。バンコクのホテルのロビーに現地の女性を並べて、会社の偉いさんから順番に気に入った女の子を選んで部屋に連れていくようなことを平然とやっていました。

私は1990年頃に、韓国・釜山(プサン)周辺の遺跡の学術調査に行きましたが、日曜日の朝、ホテルのレストランでの光景を見て本当に驚きました。日本人の男性と韓国人の女性のカップルばかりなのです。

そもそもホテルの朝食会場のテーブルが2人掛けになっています。韓国の研究者に聞いたところ、九州からの団体客で、土曜日の昼に韓国に着きゴルフを1ラウンドして、ホテルに帰ると女性が待っていてセックスして泊まり、翌日は一緒にゴルフをして、夕方、日本に帰る、一泊二日のゴルフ&買春ツアーとの説明でした。

そうした集団買春やセクシュアル・ハラスメントが社会的に批判されるようになったのは1990〜2000年代になってからです。それ以前は、誰もがしていたとは言いませんが、それなりに「当たり前」の行為だったのです。

そうした行動を恥ずかしいと思わない感覚は、一度、身についてしまうとなかなか直るものではありません。セクハラにしろDVにしろ、悪いことだと自覚がない世代は、残念ながら日本社会にまだまだいます。なんの疑問もなく自省もなく、性的強者としてふるまうことができた男性たちです。