昨今、人手不足やハラスメントへの意識の高まりから、多くの管理職が部下育成に課題を感じています。長年、経営者・経営幹部への指導や研修に携わってきた井上顕滋さんが、著書『7つの"デキない"を変える"デキる"部下の育て方』の中で、現代における部下とのコミュニケーションの重要性を語っています。

※本稿は、井上顕滋著『7つの"デキない"を変える"デキる"部下の育て方』(幻冬舎)より内容を一部抜粋・編集したものです

部下の育成に悩む上司たち

人材育成は企業が成長するために欠かせないものであり、マネジメント層にとって部下の指導・育成は重要なミッションです。しかし実態は、部下に期待したほどの成長が見られないことに頭を悩ませながら、日々指導にあたっている上司が少なくありません。

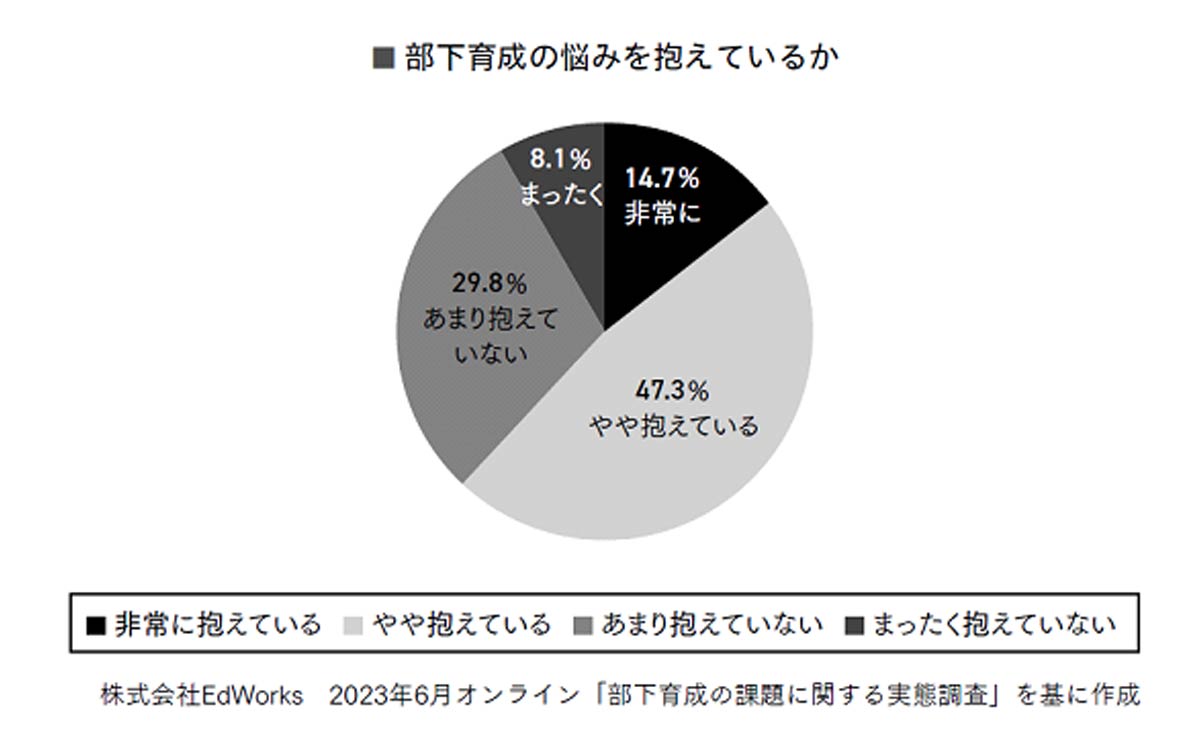

部下の育成に関する調査を見ても、そうした状況がうかがえます。EdWorksの「部下育成の課題に関する実態調査」(2023年)によると、部下の育成に悩みを「非常に抱えている」と答えた人が14.7%、「やや抱えている」が47.3%ですから、何らかの悩みを抱えていると答えた人の合計が全体の6割を超えているのです。

私自身もこれまで20年にわたって企業研修に関わってきたなかで、部下を伸ばすにはどうすればいいのかと試行錯誤している上司の姿を数多く見てきました。最近、相談されることが多いのが「被害者意識の強い部下」「自分で考えようとしない部下」についての悩みです。

「被害者意識の強い部下」というのは、自分がミスをしても指導係の先輩の教え方がよくなかったとか会社のシステムに問題があるなどと考える傾向がある人のことを指します。他人や環境に責任を転嫁して自分は悪くないと考えるため、上司が直接指導をしたとしても効果は限定的なことがほとんどです。

あまりに被害者意識が強い部下であれば自分は悪くないのに上司に詰められた、上司からパワハラを受けたなどと言い出し、大きな問題になりかねません。そのため被害者意識の強い部下をもつ上司の多くは、どのように注意すればよいのかという悩みを抱えてしまうのです。

自分で考えようとしない部下への指示出しの難しさ

もう一つの「自分で考えようとしない部下」というのは、具体的にはマニュアルにないイレギュラーな事態が発生するたびに、どのように対応すればいいかを上司のもとに聞きにくるような部下のことです。もちろんトラブルが起きたときに上司に相談すること自体は正しいのですが、些細なことまでいちいち聞きに来られるようでは決して良いとはいえません。

気になるのは、部下への指示を事細かに出す上司が多いことです。ミスを未然に防ごうとする意図があるのだと思いますが、上司に指示されたとおりにすればよいと部下が考えるようになってしまえば、成長はさらに遠のきます。

上司に依存してばかりでは責任ある仕事を任せることはできませんし、そのような状態では部下の中で仕事をやらされているという感覚が強くなり、仕事に面白さを感じることもできません。仕事を面白く感じられなければなかなか集中して取り組めませんから、ミスも多くなります。

仕事に対するモチベーションも上がらないので、効率も上がりません。上司にとっても仕事を頼むたびに細かく指示を出さなければならないため、負担が大きくなります。

このように上司が良かれと思って丁寧に出した指示が、部下の成長をさまたげる結果につながりかねないのです。とはいえ、部下自身で考えてもらうためにはどのように指導すべきなのかが分からず、多くの上司が頭を抱えているのです。

一見優秀な社員の周りで次々とトラブルが発生することも

上司を悩ませる部下が、必ずしも仕事の能力やスキルが低い人ばかりだとは限りません。スキルも能力も高くて十分なクオリティーのアウトプットができる社員が、周囲とのコミュニケーションをうまくとれずに職場を崩壊させてしまうこともあり得ます。

入社当初は即戦力として活躍できるのではないかと周囲に期待されていたり、自分に自信をもっている新人が入ってきたりする場合に注意しなければならないのがこうしたケースです。

例えば、一流といわれる大学を卒業した人が、中途入社で新しく職場に入ってきたときに起こり得ます。いくら学歴が立派で能力が高い人でも、まずはその職場での仕事の手順や方法を覚えてもらう必要があります。

しかしこの時、教える側の上司がどんなに言葉を選んで指導したとしても、部下のなかには自分は優秀だという自負があり、これまでの自分のやり方を否定されたと受け取る人が出てくるのです。さらには仕事のやり方だけでなく自分という人間自身を否定されたとゆがんだ認識をすることもあります。

そうすると、上司を敵と見なして攻撃してくるという最悪のパターンが起こることも考えられます。ゆがんだ認識をしてしまうような心理状態では、他責思考で物事をとらえてしまうことが多く、業務上で何かしらのトラブルが起きたときに原因を周囲の人間や環境のせいにして自分は悪くないと主張します。弁が立つ人なら自分が正しいということを証明しようとして次々に周囲を巻き込み、職場の雰囲気が悪くなり周りの社員も疲弊してしまうのです。

指導係の先輩社員や直属の上司がなんとか円満に解決しようと心を砕くことで収まればよいのですが、そうでない場合、最近ではSNSに書き込むなどして事態がより深刻になってしまうこともあります。そして、その一人の社員の周りで離職者が相次ぎ、結果として部署が崩壊に向かうこともあり得るのです。

部下の「デキない」の原因を知ることが第一歩

こういった部下をマネジメントしていくうえでコミュニケーションは欠かせません。部署内で社員同士がコミュニケーションをとりやすい環境をつくるために、上司の果たす役割は重要です。

もし、部署内で良好なコミュニケーションがとれていなければ、その部署だけに限らず会社にとってさまざまな不利益が生じる恐れが出てきます。具体的にいえば、円滑なコミュニケーションがとれずに社員同士でうまく連携できない状況が続けば、社内でノウハウの共有や意見の交換がうまくできません。

そうすると、会社に新たな利益をもたらすような革新的なアイデアを生み出すことは難しくなります。

それどころか、必要な情報の伝達がうまくできずにミスが起きやすくなったり、ミスへの対処も遅れたりして、事態をより悪化させてしまいます。そのため次第に社員一人ひとりにストレスが溜まり、いつしか人間関係もギクシャクするようになり、社員の仕事そのものに対するモチベーションの低下も引き起こしかねません。

そして離職者が増えていくようなことになれば、人手不足に陥ります。そうすると、業務量が変わらないのに業務に慣れた人が減って、指導が必要な新しい社員が入ってくることになるので、元からいた社員は新たな社員の教育に労力を割かれることになります。常に忙しくて精神的に余裕がなければ、職場の雰囲気もピリピリとしたものになってしまうので、新しい社員を採用することができたとしても、新入社員は定着しづらくなります。

人手不足のなかでこれまでと同様の業務量を回そうとすれば、どうしても仕事の質が落ちることは想像に難くありません。また、社内で円滑なコミュニケーションがとれていれば起きなかったようなミスを頻発していては、取引先や顧客などにも迷惑がかかり、信頼を失ってしまうことも考えられます。一度失われた信頼を回復するのは簡単なことではありません。企業に対する悪いイメージがついてしまえば当然、業績の悪化は避けられなくなります。

逆に、社内のコミュニケーションが良好であれば業績は上がります。上司が主導して前向きに仕事ができる明るい職場をつくっていけば、部下たちは会社に来るのが楽しみになり、仕事から離れている時間にも業務のヒントになるような情報を積極的に集めるようになります。すると、新規のアイデアも生まれやすくなります。

新たなことに挑戦して失敗したとしても、それは本人や会社にとって成長の糧になるという共通認識があれば、仲間と協力し合って挑戦ができるようになります。それぞれの社員が主体的に仕事に向き合い、失敗を恐れずに積極的に挑戦できるようになれば、自然と会社の業績も上向くはずです。実際に、私が企業研修を行った多くの会社では、コミュニケーションの問題が解消されることによって、飛躍的に業績を伸ばしています。

ただ、自分が指導されたのと同じような方法で後輩を指導するという考えでは、うまくいかないことがほとんどです。これには世代間での価値観の違いや、コミュニケーションスタイルの変化などが主な理由として挙げられます。そのうえ少子高齢化が進行している現在は、かつてよりも少ない人数で業務を回さなければならず、多くの上司は社員の指導や育成に割ける時間を捻出することすら難しい状況に置かれているのです。

しかし、このような状況でも、上司は部下と向き合って指導していかなければなりません。そのためにも、まずは部下の「デキない」の原因を知ることこそが、部下を伸ばすための第一歩になるのです。