争いごとを避ける傾向にある日本社会。職場においても、意見の対立は人間関係の不和を生む原因として目を背けられがちです。しかし、「課題面での意見の食い違い」はうまく扱えればプラスの影響をもたらすことも。書籍『だけどチームがワークしない』より解説します。

※本稿は、縄田健悟著『だけどチームがワークしない』(日経BP)を一部抜粋・編集したものです。

「人間関係で起こる対立」と「仕事に関する意見の対立」から理解する

職場とは、根源的には、課題を遂行して組織の目標を達成するために存在します。このような、同じ目標を達成するために集まって活動を行う集団を「課題集団」と呼びます。これは、単に仲良しであることで集まっている友達集団とも異なり、より目的を達成することに向けて活動する集団です。

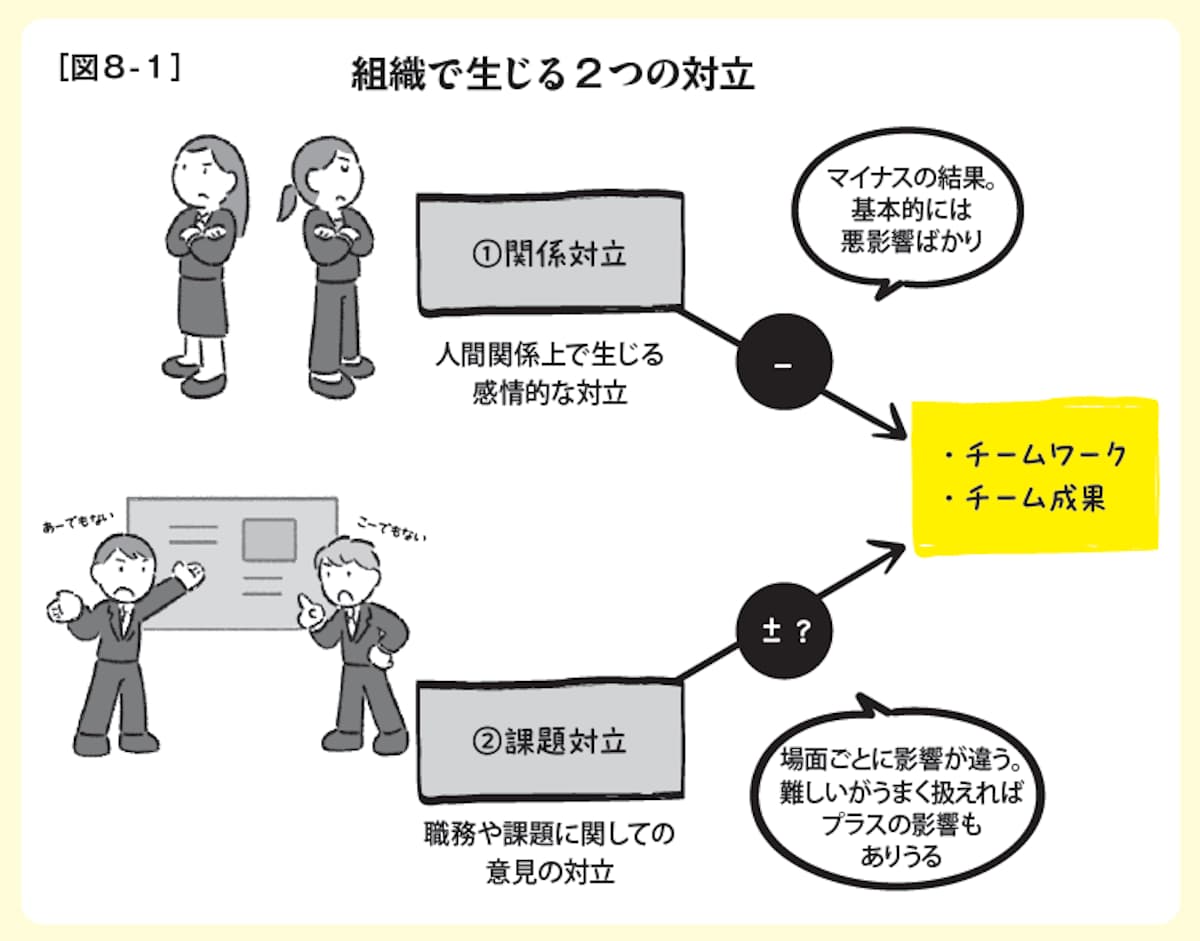

職場集団で生じる対立は、大きく①関係対立と②課題対立に分類することができます。(※1)

---------------------------------------------

①関係対立:これは対人関係で生じる感情的な対立を指します。たとえば、同じチーム内で仲が悪いAさんとBさんがほとんど口をきかない状況や、不機嫌な上司のもとピリピリした雰囲気が蔓延したチーム状態がこれに該当します。

②課題対立:これは職務や課題に関しての意見の対立を指します。たとえば、商品開発チームで、新商品のアイデアがA案とB案とで意見が割れて、喧々諤々と意見を戦わせているといった状況です。

---------------------------------------------

さて、この2種類の対立は、チームワークや成果にどのような影響を与えるのか見ていきましょう。まず、大まかにいうと以下になります。

---------------------------------------------

①関係対立 → マイナスの結果になる

②課題対立 → 場面ごとに影響が違う。難しいがうまく扱えればプラス影響も

---------------------------------------------

特に②課題対立がもたらす結果に関しては、想定した理論と得られた実証データの食い違いが多く、研究結果もさまざまですので、少し複雑な議論となります。それぞれメタ分析の知見を元に、詳しく見ていきましょう。

※1 Jehn(1995); De Dreu & Weingart(2003)

①「関係対立」はマイナスの結果を引き起こす

これまで行われた複数のメタ分析研究では、関係対立がチームワークや成果にマイナスの影響を与えることが一貫して指摘されています(※2)。

人間関係が悪化してギスギスしたチームでは、チームの成果もあがりません。たとえば、チームの中で、AさんとBさんが仲が悪い場合、当人同士の問題だけに留まりません。話しかけずお互いに仕事を回さないことが繰り返されていると、チームの円滑な業務遂行に支障をきたします。さらに、チームの雰囲気も悪くして、周囲のメンバーが気を使わなくてはいけないこともあるでしょう。

実際に、関係対立は、チーム成果に対して直接的に悪影響があるだけではなく、それ以上にチーム状態に対する悪影響が大きいと指摘されています。

関係対立で大きな負の関連が見られたのは、信頼、凝集性、満足度、チームアイデンティティ、ポジティブ感情などでした(※3)。つまり、人間関係上の対立があると、チームへの一体感や信頼が低下し、職場の楽しさや仕事への満足感も大きく損なうといえます。このことが最終的には成果の低下につながっていきます。

※2 De Wit, Greer, & Jehn(2012); De Dreu & Weingart(2003)

※3 De Wit et al.(2012) ※119 Jehn(1995); Amason(1996)

②意見の対立はプラスにもマイナスにもなる

では、2つ目の課題対立の方を見ていきましょう。

先に述べたように、課題対立は「場面ごとに影響が違う。難しいがうまく扱えればプラス影響」だというのが概要です。少し複雑なので、丁寧に紐解いていきましょう。

まず前半「場面ごとに影響が違う」の部分を説明します。

課題対立は、もともと理論的にはプラスの結果をもたらすと考えられてきました。1990年代には対立の研究者たちは「激しく意見をぶつけ合って、しっかりと深い議論を行うことで、より良い成果が生まれる。だから、課題対立はプラスをもたらすだろう」と考えていました(※4)。

この考え方は「生産的対立」と呼ばれ、組織で課題対立をもとにした生産的対立を積極的に目指そうという視点が導入されました。

しかし、研究が進むにつれ、当初に想定していた課題対立のプラスの影響は必ずしも見られるわけではないということがわかってきました。どうやらプラス影響の研究とマイナス影響の研究がそれぞれあるために、研究全体としては相殺されるようです。

その結果、全体的な結論としては特に関係ない(つまり、プラスマイナス0)か、あるいはわずかにマイナスの傾向があることが示されました。近年のメタ分析では、課題対立とチーム成果との全体的な関連はほぼゼロでした(※5)。

つまり、意見の対立は場面ごとにプラスの結果もマイナスの結果も見られており、全体をまとめてみると特にチームの成果と関係が見られないということです。これは当初の理論的予測とは異なる知見です。

※4 Jehn(1995); Amason(1996)

※5 De Wit et al.(2012)

課題対立がプラスにならない理由は、関係対立の悪影響に引きずられるから

課題対立は、意見を戦わせてしっかり議論をすることによって、プラスの効果をもたらす可能性を秘めているはずです。しかし、全体的にはその効果が発揮されていませんでした。その主な原因は、関係対立のマイナスを引きずってしまうことにあるようです。

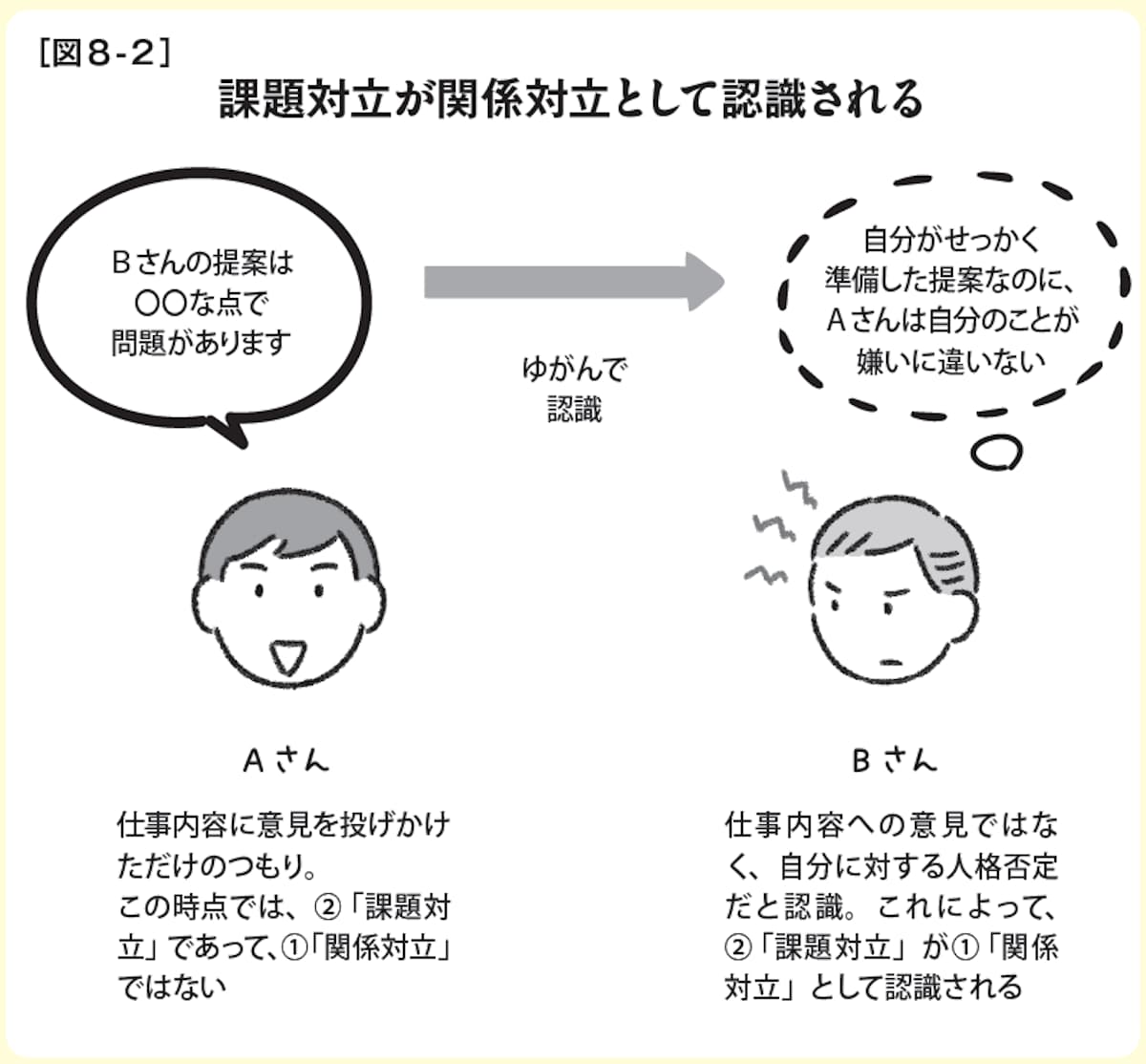

ここまで課題対立と関係対立を2つのものとして紹介してきました。概念的にはこの2つは別物です。しかし、どうも働く人の認識の中では、この2つはきちんと切り分けられてはいないようなのです。

というのも、特に会社組織では仕事を通じて人間関係を構築します。組織の対立では、「課題」も「対人」も両方が同時に含まれるのです。

実際に、海外の研究でも、日本の研究でも、①関係対立と②課題対立には高い正の相関が確認されています。(※6)これはつまり①関係対立と②課題対立はしばしば同時にセットで発生しているということです。

①関係対立と②課題対立は、概念上は別物としては理解できる一方で、当事者側はこの2つを明確に切り分けて認識することは苦手なのだといえます。その結果、課題対立は、それと密接に結びついた関係対立の悪影響を引きずってしまい、全体として良い結果をもたらさないことが多いのです。

実際の仕事場面を例に考えてみましょう。この切り分けはなかなか難しいものです。

たとえば、「自分ががんばって準備した仕事の提案に対してチームメンバーから批判的な意見が述べられたことで、カチンときてつい不機嫌な態度を取ってしまった」といったことは自身やまわりの人でも思いあたるところがあるのではないでしょうか。

ここで批判した人は、もともとは「課題」の中身に関する異論を述べただけだったかもしれません。しかし、受け取る側は「人間関係」として自分を人格的に侮辱したと捉えてしまいがちです。「課題面での意見の食い違い」が「人間関係の悪化」を引き起こしてしまいました。

このように、実際の職場では、課題対立と関係対立は切り離すのがなかなか難しく、この関係対立が持つ悪影響によって、チーム成果にプラスの影響が見られなくなってしまうのです。

※6 村山・三浦(2012); Simons & Peterson(2000); De Wit, Greer, & Jehn(2012)

対立嫌いの日本社会だからこそ、前向きに向き合うことが必要

比較文化心理学の研究では、他の文化とは異なる日本特有のさまざまな特徴が指摘されてきました。その中でも、対立回避の傾向は最も特徴的なものの1つです。

日本では対立場面で問題から目を背ける回避的な対処をしがちであることが指摘されてきました(※7)。日本社会では争いごとに向き合うこと自体が避けられる傾向があります。

日常の些細な問題に対しては、いちいち指摘せず、ときには無視したり我慢したりすることも処世術の1つでもあるでしょう。実際、日本では対立を回避することで、集団の協調性を維持するなどのポジティブな効果があることも示されています。(※8)

しかし、対立場面で回避を行うことは、実は問題解決には有効ではないという重大なデメリットがあります。(※9)対立を回避し続けることの最大の問題は、問題が放置され先送りにされる点です。

表面上は対立などないように振る舞うことで一時的な平和は保たれるかもしれません。しかし本質的な問題解決を放置してしまい、長期的には事態を一層悪化させることにもなりかねません。

したがって、私たちは対立が起きたときに、うやむやにして先送りすることなく、きちんと向き合って適切に対処することが重要となるのです。対立は怖いものと思うかもしれませんが、それをうまくマネジメントすることができれば、逆に成長の機会にもなりうるものです。それが課題対立の生産的な効果となります。

※7 藤森・藤森(1992); Ohbuchi, & Takahashi(1994); Ohbuchi, Imazai, Sugawara, Tyler, and Lind(1997)

※8 Ohbuchi, & Atsumi(2010); 福野・土橋(2015)

※9 藤森(1989) ; De Dreu(1997)