父の遺影に手を合わせられない...漫画家・吉本ユータヌキが語る家族との距離

2025年10月20日 公開

父の怒鳴り声に怯え、夜のベランダの手すりに足をかけた高校時代――。

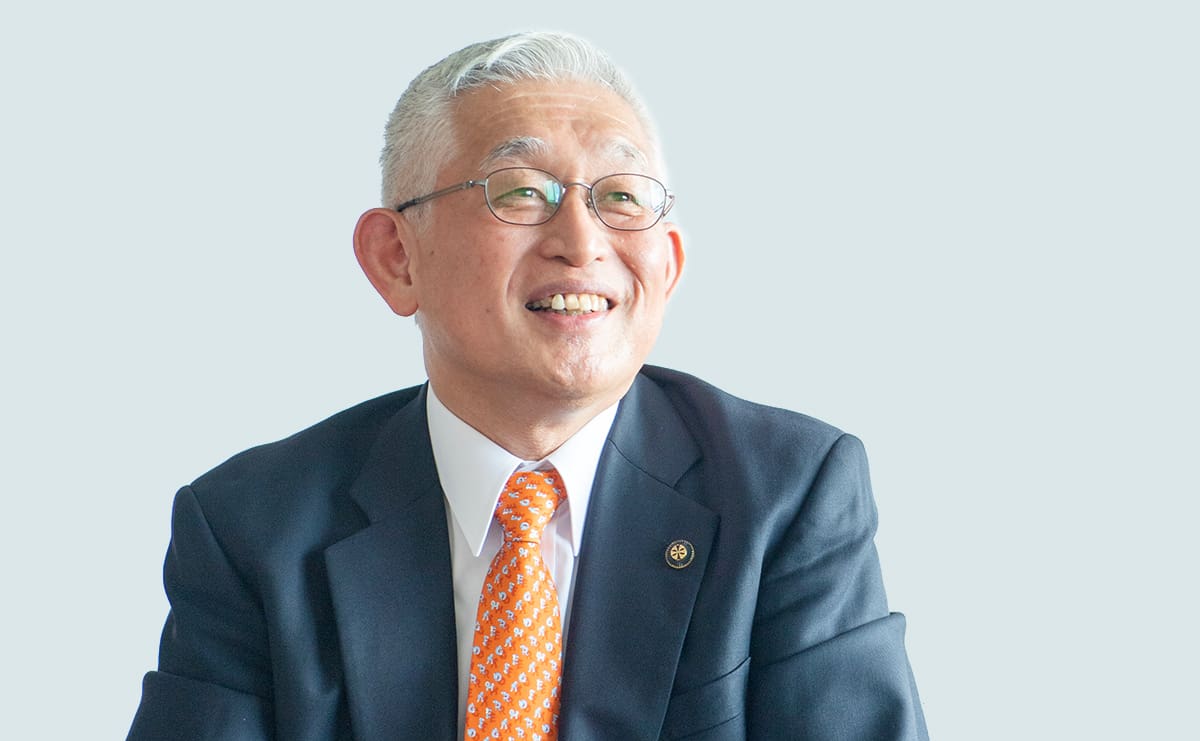

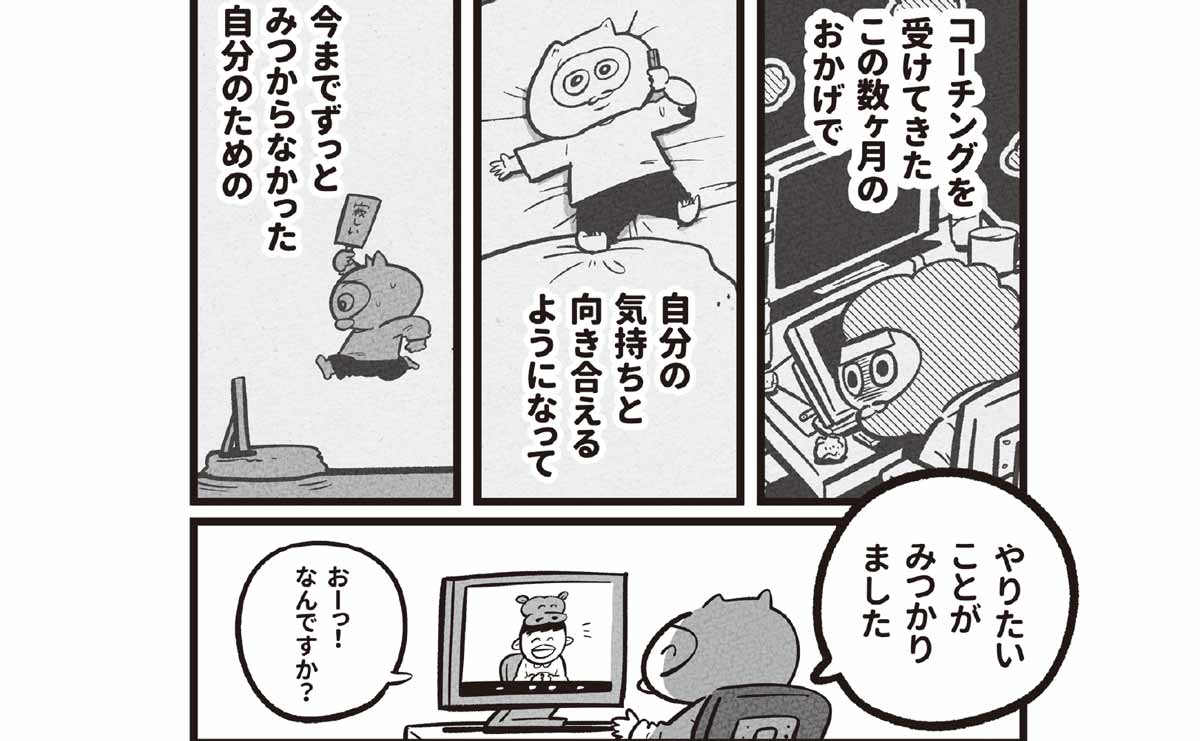

漫画家・吉本ユータヌキさんの初エッセイ集『漫画家やめたい」と追い込まれた心が雑談で救われていく1年間』では、1年間続けた公認心理師の中山さんとの雑談の記録や、吉本さんの人生を綴ったエッセイがまとめられています。

厳しかった父、支えてくれた母、そして心の奥に残り続けた"寂しさ"を、ユータヌキさんはどう受け止めたのか。子どもの頃の記憶をたどりながら、いまの自分につながる思いを語っていただきます。

※本稿は、吉本ユータヌキ著『漫画家やめたい」と追い込まれた心が雑談で救われていく1年間』(集英社インターナショナル)より内容を一部抜粋・編集したものです

父のこと

ぼくは物心がついた頃から父親によく叩かれて育てられてきました。

ハッキリとは覚えていないけど、たぶん小学校時代の6年間ぐらいだと思います。

父親は2012年に心臓の病気で亡くなりました。母親とはその数年前に離婚をしていたけど、実家には遺影が置いてあります。毎年お正月に家族で実家に帰ることはあるものの、いまだに遺影に向かって手を合わせることができません。

怯えていた毎日が忘れられなくて。父親が生きていた頃も、亡くなってからも、どんな気持ちで顔を合わせていいかわからないからです。

ぼくは慢性的な鼻炎を患っていて、一度くしゃみが出ると何回も止まらなくなってしまったり、うまく鼻で呼吸ができなくて食事中に息苦しくなってきたり、ズズズーッと音を立てて鼻を吸うクセがあります。

そのクセは物心ついた頃から始まっていて、ズズズと音を立ててしまうたびに父親から「うるさい! 」と怒鳴られて、頭を叩かれていました。

音を立ててしまう自分が悪いと思いつつも、ズズズとしないと鼻が気持ち悪くて、我慢できなかったんです。だから、家にいてもトイレに行くフリをしたり、クッションに顔をうずめてズズズと吸っていました。

それでも聞こえてるんじゃないかと思って父親の顔色を確認したり、無意識に吸ってしまった時は心臓がバクバクしていたのを覚えています。

母親はいつも「叩かんでもいいやん」と父親を止めてくれていました。

でも、そのたびに2人が少し言い合いになり、家の空気が悪くなることに罪悪感がありました。

そんな父親も、ぼくがズズズとしなければ優しかったんです。休日になればキャッチボールもしてくれるし、当時人気でどこにも売ってない、たまごっちをつてを頼ってなんとか入手してきてくれたり。幼少期は父親が寝転がってドラクエをしてる腕の中に入って見てるのが好きだったのも覚えてるんです。

でも、一緒に過ごす時間はずっと「叩かれたらどうしよう」としか考えられなくて、ぼくにとって父親は、ずっと"こわい存在"になっていました。

中学校に入学してすぐ、ぼくは同級生からいじめの的になりました。

カバンが踏まれていたり、机の中に入れていた教科書を全部落とされていたり、聞こえるように数人で悪口を言ってきたり。小学校時代からの友達と話して笑ってるだけでも「調子に乗んなよ」と言われたり。

その同級生はぼくと同じ野球部に所属していたんです。部活中もずっと陰口を言われたり、イヤな役割を押し付けられたりして、それは野球部内で少しずつ広がっていて、先輩からも太っているから足が遅いことや、お尻が大きいことをイジられることもあって、ずっとやめたいと思っていました。

それでもやめられなかったのは、父親に「やめたい」と言うのがこわかったから。なんて言われるだろう。「情けないやつ」「根性なし」と言われるかもしれない、もしかしたら「そんなしょうもない理由でやめるな」と怒られて叩かれるかもしれない。

大人になった今、怒られることなんてなかっただろうとは思うものの、当時は「怒られるかもしれない」としか考えられなかったんです。

だからとにかく堪えるしかない。その同級生は1年で退部して、ひどいことをされることはなくなったけど、また標的にされてしまったらどうしよう。できるだけ目立たないように、嫌われるようなことはしないように。そんなことばっかり考えていました。

夜中のベランダ

高校に入学したタイミングで、新しい自分になろうと考えていました。そのために自分のことを知ってる人がいない、家から自転車で片道45分の学校に進学したんです。でも、中学時代のいじめられたことが忘れらなくて、同級生の男子がこわくて。結局変わることができず、2年の夏まではクラスの隅っこで、休み時間は机に顔を伏せて寝たフリをしてる毎日でした。

友達もできないし、熱中することもない。まわりは彼女ができ始めてるのに、自分はモテもしない。そりゃそうだよなと思いつつも、少しずつコンプレックスが大きくなり始めてきた頃。

家では深夜にリビングから父親が母親に向けて怒鳴ってる声が聞こえてくるようになりました。

時には灰皿が壁に当たるような音や、テーブルをひっくり返してガシャーンとリモコンやコップが落ちる音が聞こえた日もありました。

母親にあたってケガをしていないか。叩かれていないか。心配になりながらも、止めに入ることもできず。最初は息を潜めながら、ドアに耳をつけて聞いていたけど、テーブルをひっくり返した音が聞こえた時には、起きてることすらも気づかれるのがこわくて、ただただ布団の中で震えながら耳をすますことしかできませんでした。

ある日、父親が怒鳴るのに対して母親が言い返す日がありました。どんな話だったかも覚えていないけど、母親の我慢が限界に達したんだと思いました。

翌朝、父親が仕事に出たあと、母親に「逃げよ」と言われ、弟妹と母親の4人で祖父の家に逃げました。夜には父親が迎えにきて、帰ることになったけど、その日以降両親の会話はなくなり、家庭内別居のような状態になりました。これが17歳の頃でした。

あれだけこわくて、話すのもイヤだった父親だったけど、その日以降誰も話しかけなくなって静かに1人テレビを観てる姿が少し寂しそうで、かわいそうに思えて。

そんな父親を見ていられなくて、ぼくは毎日バイトを入れて、バイトが終わってからも先輩を誘ってラウンドワンに行ったり、原付で山まで走りに行ったり。できるだけ家族が寝静まった時間に帰るようにしていました。

そんな毎日がどうしようもなく寂しくて、息苦しくて。夜中にベランダの手すりに足をかけました。

それまで「死にたい」とまで思うことはなかったのに。この時は「そうするしかない」と思っていました。飛べば学校に行かなくていい。家にいなくていい。

家は河川敷沿いの団地で11階。少し離れたゴルフ場のライトが空に向かって伸びていて、オレンジの街灯が多くてやけに茶色く明るい街。川の向こうには数台車が走ってる。

思い切って飛べば、河川敷の砂利。少しジャンプすると駐輪場の屋根。ここに落ちたらすごい音がするかも。そのまま下に落ちたらコンクリート。想像したら足がすくんできて、部屋に戻って布団に入る。

「こんな時ですら涙は出ないんだ」と思っているうちに朝になり、また日常に戻りました。

寂しさ

鍵っ子だったぼくが小学校5年生ぐらいの頃、家に帰るとリビングのテーブルの上にキットカット1つと母親からの『塾、がんばってね』と書かれたメモがあり、涙を流しながら暗い部屋で1人食べたことがありました。

自分でも不思議だったんです。寂しいと言葉にしたことも、"寂しい"とハッキリ自覚してもなかったはずなのに、自分のことを気にかけてくれてるんだという嬉しさで、勝手に涙が流れたんです。

もうひとつ、中学校の卒業式のあとに母親と2人でお好み焼きを食べに行ったことも特別な記憶として残っています。母親と2人で外食なんてこの1回限りで、なにを話したかも覚えていないものの、この出来事を今も鮮明に記憶しているのは、ずっと寂しかったからなんじゃないかなと思っています。

そんなぼくが大人になった今でも、人の目を気にして、人の期待に応えたくて、自分の気持ちを後回しにしてしまうのは、この頃からある寂しさが要因だったりするんじゃないかと思っています。

あくまで予想でしかないですし、なんの因果関係もないのかもしれないけど、ここに要因があると思えることで、今なら向き合えそうなので、そういうことにさせてください。

父親にはいろんなことを怒られて、叩かれてきたけど、母親からは「人に迷惑かけなかったら、なんでも好きにしい」とだけ言われていました。

家が近いだけで音楽の専門学校に行くと言った時も、お金を貸してほしいと連絡した時も、なにも聞くことなく、わかったとお金を出して、応援してくれていました。

ずっと黙って見守り続けてきてくれた母親のおかげで生き続けてこれたと思っています。