樽募金~広島東洋カープを支えた市民の力

2014年06月03日 公開 2024年12月16日 更新

《『歴史街道』2014年6月号より》

廃墟の街の復興とチーム、ファンの「絆」の歴史

市民球団として確固たる地位を築き上げたプロ野球の広島東洋力-プ。近年、幅広く人気を集める同球団の背景には、廃墟の街の復興と、チームとファンの「絆」の歴史があった。

廃墟の街に、球団を

「いつでも若くたくましく燃える赤ヘル 僕らのカープ」

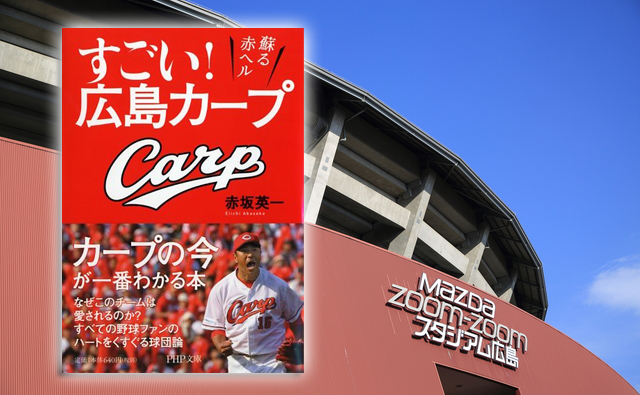

広島東洋カープの応援歌の一節だ。ここ数年、日本プロ野球において、同球団の人気が右肩上がりだという。確かに、地元・広島はもちろん、神宮球場や横浜スタジアムなどの関東圏で行なわれる試合でも、チームカラーの「赤」を身にまとったファンが目立ち、書店には何冊もの関連書籍が並ぶ。

カープという球団に、なぜ多くの人が惹かれるのか。チーム自体の魅力、はたまた「22年間」とプロ野球12球団で最も優勝から遠ざかっていることも、判官びいきの日本人好みかもしれない。一方で、産声をあげたばかりのカープが辿った「奇跡」も、少なからずファンの心に刺さっているのではないか。球団の草創期の歴史を知れば、広島カープが「僕らの」と応援歌で歌われるほどに愛されている理由が分かる。

昭和9年(1934)に創設されたプロ野球は、今年、80周年を迎える。戦後まもない昭和24年(1949)、広島カープは誕生した。なぜ、広島に球団が生まれたのか。それはひとえに、原爆の悲劇を体験した広島市民が“復興の旗印”として望んだからだ。

廃墟の街に球団を――。もともと広島は野球が盛んな地であり、市民の誰もが夢を抱いた。そして広島城が「鯉城」との愛称を持つことから「CARP(=鯉)」という球団名がつけられ、設立運動が始まった。当時はカープという名を耳にするだけで、人々は熱を帯びたという。広島市内西練兵場跡(現広島県庁の一帯)で広島カープのお披露目式が行なわれ、市民の夢が形となったのは昭和25年(1950)1月のことであった。

カープは「市民球団」としてその歩みを始めた。市民球団とは文字通り「広島市民の球団」であり、他球団のように親会社を持たない。日本のプロスポーツでは企業が広告塔としてチームを持つケースが多く、チーム名に自社の企業名を冠する代わりに運営資金を用意する。一方、市民が自分たちの手でつくりあげたカープは、地元のいくつかの企業から出資を受けながらも、親会社を持たないという高い理念を掲げたのだ。なお、昭和42年(1967)からは、東洋工業(現マツダ)社長の松田恒次がオーナーに就くが、球団に資金が投入されたのは一時期のみ。現在も赤字の補填などはなく、他球団のような「親会社―子会社」ではない。ただし、現在も球団名に「東洋」の名が冠せられているのは、この時の関係からとされる。

昭和25年に初めてのシーズンを迎えたカープだったが、スタートから資金不足に悩まされる。当時のカープのフロントは、自治体からの出資を中心に資金を賄う道を模索した。しかし、実際の出資は遅れ気味で、思ったようには集まらない。さらに1年目のシーズンを見切り発車でスタートしたため、リーグへの加盟金を払い終えていなかった。結果、選手にしわ寄せが及ぶ。給料の支払いは遅れ、寮の部屋は数人の相部屋、風呂もなく自腹で銭湯に通わねばならず、食堂ではおかわりをする余裕もなかったという。ついには寮の家賃や光熱費を払えず、監督以下選手20余人が近くの旅館に転がり込むことすらあった。

さらに苛酷なのは、広島から関東や関西への遠征だ。当時、読売巨人軍や大阪(のちに阪神)タイガースなど資金に余裕があるチームは1等車で移動していたが、カープの選手は満員の列車の通路に新聞紙を敷いて座り、試合が行なわれる球場へと向かったという(阿部珠樹著『Hiroshima 都市と球場の物語』)。こんな苦労を余儀なくされながらも、6ヵ月の間に約130試合を戦い抜かなければならない。今では到底、考えられぬ話だ。

そもそも寄せ集めのチームだったこともあり、1年目のシーズンの成績は41勝96敗1分け、勝率2割9分9厘。昨年(平成25年)のプロ野球には勝率4割を切るチームすらなかったことからも、いかに勝てないチームだったかが窺える。

それでも、選手は黙々と試合に臨み、当時の本拠地・広島総合球場は連日、満員に膨れ上がった。私設応援団連盟初代会長の平田政輝氏は「当時のファンの熱狂ぶりは今では考えられない。食うにも困る時代に、金を払ってまで野球を見に行っていたのだから」と述懐する(中国新聞社編『カープ50年―夢を追って―』)。誰もが食費を削って入場料を捻出し、固唾を呑んで試合を見守った。彼らは、試合に負けても、何度でも起ちあがるカープに、復興を志す自分たちを重ねていたのかもしれない。

「そこにカープがいるだけで、それだけで幸せだった」。市民にとってカープ、そして野球はまさしく“生きがい”だった。しかし――翌年、早くもカープに存亡の危機が訪れる。