革命論の“陰と陽”…230年前の名著が表す「現代日本の省察」

2021年01月05日 公開 2024年12月16日 更新

理想的な社会の建設を謳ったフランス革命は、以後のあらゆる変革の原型となった。だが高邁な理念は、凄惨な現実と背中合わせだった!

「自由なら何でも良いのか?」「茶番を続ける国民議会」「すべてを変えるのは無能の証拠」「地方は没落、得するのは都市のみ」「『愛国』税制の浅ましさ」「この革命は、とんでもない疫病かもしれない」──三色旗の向こうに、混乱を重ねる日本の姿が見えてくる。

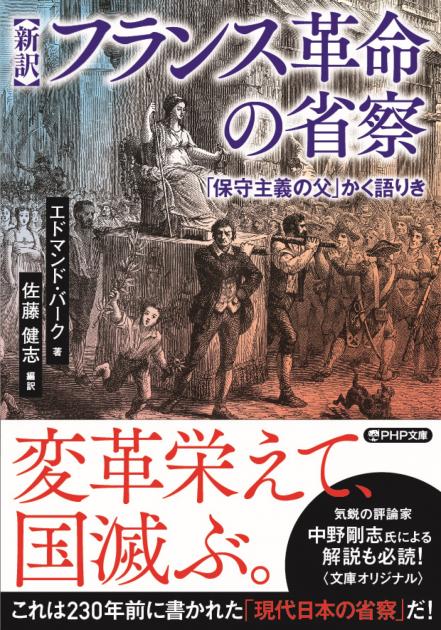

本稿では、評論家の佐藤健志氏による編訳書である『【新訳】フランス革命の省察』(PHP文庫)より、230年前にエドマンド・バークが書いた『フランス革命の省察』が、なぜ「現代日本の省察」と言えるのかがわかる一節を紹介する。

※本稿は、エドマンド・バーク著/佐藤健志編著『【新訳】フランス革命の省察 「保守主義の父」かく語りき』(PHP文庫)の内容を一部抜粋・編集したものです。

ジェームズ王退位の真相に迫る

「自分たちの統治者を選ぶ権利」に続いて、名誉革命協会が主張するのは、この革命によってイギリス国民は「失政・悪政をしでかした統治者を追放する権利」を得たということである。

失政・悪政などという、どうとでも取れる曖昧な概念が、政府を倒す正当な根拠になるのなら、いかなる政府も存続しえない。名誉革命を実際に指導した者たちは、そんな軽薄な原則に基づいて、国王ジェームズを実質的な退位へと追い込んだわけではなかった。

ジェームズは、プロテスタント教会、およびイギリス国家自体を、その基盤をなす諸法律や権利ともども転覆させようと画策した責任を問われたのだ(訳注=ジェームズ二世は即位いらい専制を行い、かつカトリック支持の姿勢を打ち出していた)。

このことは彼が公然としでかした数々の不法な行為によって証拠立てられている。

すなわちジェームズは、王と国民の間に存在すべきもっとも根源的な契約を破ったがゆえに、王位を放棄する事態に至ったと位置づけられた。これがたんなる失政・悪政であるはずはない。

名誉革命の指導者たちは、重大かつ切実な必要性に駆られて、法の中の法とも呼ぶべき王と国民の契約を守るべく、ジェームズの退位という措置を心ならずも取ったのである。

だからこそ「憲政がまた危機にさらされたら、また革命で対抗すればいい」という話にもならなかった。名誉革命の際に取られた善後策は、どんな人物が国王になろうと、かかる強硬手段に訴えなければならない事態が生じないようにすることを狙っている。

権利章典によって統治の原則を確立すること。議会が行政のあり方をつねにチェックできるようにしておくこと。下院に弾劾の権限を持たせること──こういった手段のほうが、憲法で保障された自由を守り、行政を規律正しいものとするうえで、革命よりずっと有効なのだ。

統治者を追放する権利なるものは、実際に行使するのが難しいばかりか、どんな顚末になるかもわからず、効果のほどもしばしばきわめて疑わしい。

気軽に革命を語るべからず

プライス博士(訳注=この肩書きについては『[新訳]フランス革命の省察』(PHP文庫)63ページに記載)によれば、国王に祝辞を述べる場合は、彼が国民の上に立つ者というより、むしろ国民に仕える者であることをハッキリさせるべきらしい。しかしこれで、王に敬意を表したことになるだろうか。

名実ともに下僕にすぎない者は、そのことをいちいち指摘されたくないものだし、自分たちの義務や責任について告げられるのを嫌がる。相手を下僕扱いせよというのは、礼儀に反した不愉快な教えではないか。かりに国王が「国民の下僕」を名乗ったとして、国のあり方がどう良くなるのか、私には想像もつかない。

この手の主張は本来、軽率なムダ話として片付けられるべきだろう。液体の中には、蒸発するとき不快な臭気を放つものがあるにしろ、それと同様、自由の精神に酔いすぎた一部の者が、こんな話をせずにはいられなくなったわけだ。

けれどもプライスの主張は、「失政・悪政ゆえに王を追放する権利」の概念と密接に結びついており、その点で少々の検討に値する。

王はむろん、ある意味で国民に仕える存在と言える。国家全体の繁栄を達成するほか、王の権力は合理的な目的を持たないのだ。しかしこれは、王がいわゆる下僕のごとき存在であることを(少なくともわが国の憲法では)意味しない。下僕とは他人の命令に従うべき者であり、いくらでも取り替えがきく。

イギリス王は誰の命令も受けない。国民は、個々人として、また全体として彼の下にあり、法的に従うべき立場にある。法律も国王のことを、プライス流に「われわれの下僕」と呼んだりはしていない。

「われわれの唯一の君主たる王」と呼ぶ。そして法は、お世辞とも侮辱とも無縁なものなのだ。

名誉革命協会の連中は「王の追放」を気軽に口にするが、追放を実行するにあたっては、ほぼ確実に武力が必要となる。となれば、もはやこれは戦争であり、憲法上の規定がどうこうというだけではすまない。

王を退位させるべきかどうか、お望みなら「追放すべきかどうか」としてもいいものの、これは歴史を通じて、国家が直面しうるもっとも深刻な問題の一つにほかならず、法律で対応できる範囲を超えている。

ここで問われるのは(国家の重大事ではつねにそうだが)当事者の人格、目的を実現する手段の有無、そして結果をめぐる冷静な予測といった点であり、追放が「国民の明らかな権利」かどうかではない。めったに起こってはならないことを、めったな気持ちで説くべきではないのだ。

悪しき統治にたいしては、この一線を越えたら服従をやめて反乱すべきだという境界が存在する。ただし当の境界線は微妙かつ曖昧なもので、簡単に定めることはできない。「統治者がこんな振る舞いをしたら革命」とか「こんな事態が生じたら革命」などとは決められないのである。

国がひどいありさまで、このままでは将来にも何ら希望が持てないというのでないかぎり、革命など考慮するのは間違いだ。物事がそこまで悪くなれば、病んだ国家を救うために危険な非常手段に訴えるべきか、真に国を愛する者にはおのずから見えてくるだろう。すべては具体的な状況に即して判断されねばならない。

賢明な者は、事態の深刻さを検討して決断を下すだろう。短気な者は、圧政への反発に駆られて。気高い者は、王たる資格のない者が権力を濫用することへの怒りから。勇敢な者は、大義のために名誉ある戦いをすることを望んで。

何にせよ、思慮深く善良な者にとって、革命はほんとうに最後の手段なのだ。