写真:燈明崎(和歌山県太地町、筆者撮影)

2021年1月。日本近海を泳ぐミンククジラが、世界各国のニュースヘッドラインをにぎわせた。太平洋を回遊していた1頭のミンククジラが太地沖の定置網にかかり、「クジラを救おう」とする運動が起こったものの、地元の漁師たちに捕獲され、市場へと出回ったのだ。

日本において「混獲」は合法的なもの。しかし、一連の事件は全世界へと発信され、各国から日本に対する非難の声が上がった。

近年、「動物愛護」や「動物の権利」をはじめ、生き物をめぐる新たな考え方が広まっているが、いったい動物の権利とはどんな概念なのか?

これを大事に思っている人たちはどんな社会を望んでいるのか?そして、われわれの食文化はどう変容していくのか…。

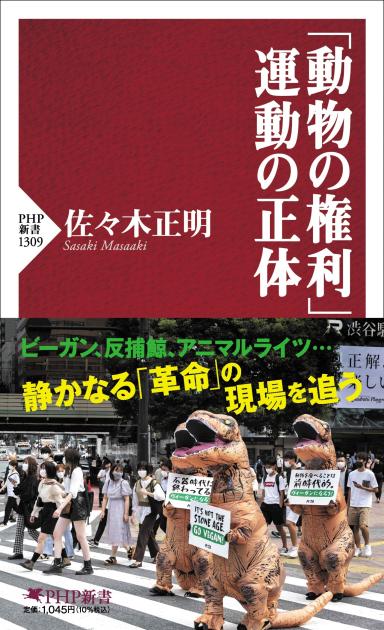

ジャーナリストであり大和大学教授の佐々木正明氏が、「動物の権利(アニマルライツ)」と「ビーガン(vegan:完全菜食)」と、2つの視点から活動家たちの思想背景や行動原理を解説する。

※本稿は、佐々木正明著『「動物の権利」運動の正体』(PHP新書)の一部を再編集したものです。

ネット空間で激化する「反対キャンペーン」

2009年公開、米アカデミー賞長編ドキュメンタリー賞作品『The Cove』は日本の反捕鯨、反イルカ漁運動の様相を大きく変えるきっかけになったことは間違いない。

さらに、新型コロナウイルス禍と日本政府の入管対策強化によって、これまで太地町の抗議運動の主要メンバーだった外国人活動家が大幅に太地町から姿を消したことは、喧騒に包まれていた対立の現場をがらりと変貌させる契機となった。

過激な抗議スタイルをとる反捕鯨団体シー・シェパードが事実上、太地町のキャンペーンから撤退したことを受け、太地町での漁師たちと活動家の直接的な軋轢はなくなり、違反事件の検挙や漁師たちへの悪質な嫌がらせ行為もほとんどなくなった。

しかし、ネット空間ではむしろ、批判のボルテージが上がっている。スマホとSNSの存在感が状況を激変させた。全世界にちらばる反対キャンペーンの支援者たちは自宅や職場にいながらも、捕鯨やイルカ漁のライブ中継を固唾をのんで見守っている。

高性能ドローンの鮮明な4K撮影は現場の臨場感をさらに引き立たせ、コメント欄には極めて感情的で、辛辣な漁師たちへの批判メッセージがあふれている。

その批判の規模感がどれぐらいなのかは、別のアプローチからの高精度な情報解析が必要になる。

かつて捕鯨問題は、大航海時代以降、鯨油の入手を主な目的とする遠洋大規模捕鯨を続けてきた結果、クジラの個体数が絶滅寸前まで追い込まれ、クジラの資源管理をめぐる観点からの論争として浮上した。

国際捕鯨委員会(IWC)では、すでに大規模捕鯨をやめた欧米諸国、オーストラリアなどの反捕鯨国と、伝統的な鯨食文化の灯を消すまいとする日本などの捕鯨推進国が対立し、そうしたことを背景に反捕鯨運動が激化してきた。

他方で、反イルカ漁キャンペーンは「イルカは賢い」「イルカ語を話す」などとする非科学的な「イルカ神話」に立脚するところも多く、太地町での抗議運動はそうしたグループの象徴的な存在である団体の「ドルフィン・プロジェクト」によって主導されてきた経緯がある。

団体のリーダーである元イルカ調教師、リック・オバリーの数々の言葉にも、イルカの資源管理の観点から、イルカを捕獲してはならないとする点がうかがえる。

しかし、本書の主人公であるヤブキレンとミミ、アリイサユの行動原理や彼らが描く未来の理想像を深く考察すると、従来の捕鯨問題の対立の構図では読み解けない部分が出てくる。

彼らの心の中にある新たな論争に関する萌芽は、映画『The Cove』の世界や急進的な活動家の内面にも見られたが、新型コロナ禍で外国人活動家がほとんど来日できなくなったことで、反イルカ漁運動が帯びる新たな命題がより明確になった感がある。

動物への差別は「偏見」の一形態

21世紀が直面する食糧問題、環境問題のポイントをふまえて、活動家たちの思想背景や行動原理に迫っていきたい。キーワードは「動物の権利」と「ビーガン」である。この2つは表裏一体の関係にある。

動物の権利運動の発展やその概念の進展において重要な役割を果たしたのが、オーストラリア出身の哲学者であるピーター・シンガー(1946~)とアメリカの哲学者、トム・リーガン(1938~2017)であることは論を俟またない。

シンガーは1975年に著した『動物の解放』(戸田清訳、技術と人間、1988年。改定版は人文書院、2011年)で、その後の動物をめぐる論争の命題を提示した。

序文で「ヒト以外の動物に対する人類の専制政治についての書物である」と強調し、すべての人間を特別な地位に引き上げ、他の生物をないがしろにしてはならないとする「種差別」の概念を訴えた。

ナチスドイツの強制収容所で「劣等人種」に対して行った人体実験の惨禍を例にして、動物実験の有様を批判し、動物実験は理性と基本的道徳によって反対できるのだという。

そのうえで、黒人への人種差別と女性への性差別の構図と同様、動物に対して人間の恣意的な搾取と抑圧は「種差別」にあたるとして、ヒューマニズム的観点から、動物へもやさしさと特段の配慮を持つべきと考えた。そのうえで、シンガーはこうも主張した。

「その属する種(species)のみを理由として動物を差別することは偏見の一形態であって、これは人種に基づく差別が不道徳で擁護しえないのと同じように、不道徳で擁護しえない」