アウティングされ摂食障害に...伝説のテニス選手の「レズビアン公表」までの苦悩

2024年03月28日 公開 2026年01月31日 更新

女子テニス界を通して、女性の人権のために闘いつづけたビリー・ジーン・キング。彼女は後にレズビアンであることを公表しましたが、この決断までの道は決して楽なものではありませんでした。自身を見つめ直し、公表に至るまでの苦悩が自伝で初めて子細に語られます。

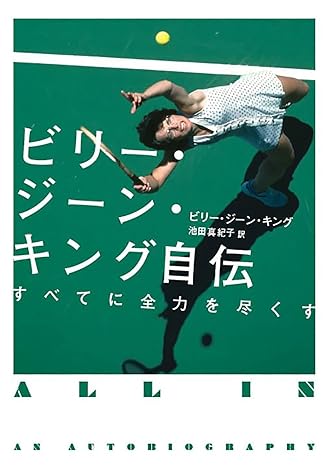

※本稿は、ビリー・ジーン・キング著、池田真紀子訳『ビリー・ジーン・キング自伝』(&books/辰巳出版)より、内容を一部抜粋・編集したものです。

クローゼットの奥へ

75年の初め、インタビューを受けるとジョーに返事をした。案の定、ジョーからセックスに関する質問をされた。一部には無難な答えを返して切り抜けたが、答えたくないような質問もいくつかあった。

ジョーは私の性的指向に関する噂に触れ――記事に書く前提で――あなたはレズビアンですかと尋ねた。そう訊かれたのは初めてだった。

「性生活に立ち入られたくありません」

私は答えた。それはパットを含めた当時の広報担当者の常套句だった。それでやめておけばよかったのに、私は続けた。

「ただ、その質問に答えないでいると、何か隠していると誤解されそうです......だから答えます。いいえ、私はレズビアンではありません。まったく違います」

そのころ私は自分のセクシュアリティに関して、似たような欺瞞を繰り返していた。40年にわたってイラナを愛してきたいまなら、自分はレズビアンなのだとわかる。

しかしイラナと出会う前の私は、自分はこれこれこういう人間ですと宣言するのは、詰まるところラベルの問題にすぎないと自分に言って聞かせ、どれか一つを選びたいとは思わずにいた。

私は女性にも男性にも惹かれるのだから、自分がレズビアンだとは考えていなかった。ラリーとベッドをともにすることがなくなっていたわけではないし、そういうときなら自分は異性愛者だと答えただろう。

ジョーの質問に答えて、私はさらにこう続けた――どんな人であれ、誰かを傷つけないかぎり、人目を気にせず望むとおりの人生を送ればいいと思うと。

「私はあらゆる人の解放に賛成です。ゲイの解放だろうと何だろうと」

少なくともそれは噓ではなかった。ただ、その主張にさえ、私の人生の言葉にならない現実が反映されていた――私は自分を解放したかった。自分のはっきりしない態度に嫌気が差していたし、またも真実を隠さなくてはならなかったことも苦しくて、いっそ性的指向を公表してしまおうかと親しい友人たちに相談した。

やめたほうがいいとみなが口をそろえた。バージニア・スリム・ツアーのブランドマネージャーに就任していたエレン・メルローは、私がカミングアウトすれば、ツアーに悪影響が及ぶだろうし、私の今後の競技生活ばかりでなく、引退後はテレビ解説で生活するという計画まで狂ってしまうと言った。エレンの言うとおりだとわかってはいても、胸をえぐられるようだった。

『プレイボーイ』誌のインタビューは、私をクローゼットのさらに奥へと押しこめた。しかも壁が私を押しつぶそうと四方から迫ってきているように思えた〔この場合の「クローゼット」は「同性愛者であるという秘密」のこと。そのクローゼットから出る=同性愛者であると公表する意味で、「カミングアウト」という言葉が使われるようになった〕。

あれから無数のセラピーを重ねて、私の思考の筋道に私自身の同性愛恐怖が影響していたことをいまの私は理解している。ストレートの人は驚くかもしれないが、LGBTQ+の人々に対する社会の偏見は、当事者たるLGBTQ+の人々の心にも深く根ざしている。一昔前の世代となるとなおさらだ。

性的少数者のなかには、自分のセクシュアリティについてオープンに話すことにいまも抵抗を感じている人もいる。相手を信じて打ち明けてもいいのかわからないなど、過去からいまも続くさまざまな事情がもつれ合った結果だ。

クローゼットに隠れている人々は、誰と誰に真実を知らせるか自分がコントロールしているのだからと考えて心を慰めるが、現実には、自分がクローゼットに支配されている。

私はいまもその問題と闘っている。自分がレズビアンであることについて話そうとすると、緊張して胃がむかついたりすることもある。レズビアンという言葉そのものにすでに落ち着かない気持ちを抱いてしまう。

幼いころから、"レズビアン" "レズ"が侮辱として使われるのを何度も耳にしてきたからだ。私個人は、幸せとか楽しいという言葉を連想させるから"ゲイ"のほうがいい〔gayには「陽気な、明るい」という意味もある〕。とてもすてきな種類のダブルミーニングだ。

隠れることの影響

レネの境遇については公然と擁護する一方で、自分の性的指向にはぐずぐず悩み続けている自分の不合理に、気づいていない訳でなかった。暴露されるのではと死ぬほど怯え、そうすれば自分のレズビアン疑惑に世の関心をなおも引きつけるとわかっているくせに、レネの問題に関して公の場で断固とした態度を取る。

当時はゲイと一緒にいればその人もゲイと決めつけられたから、キャリアを重ねるにしたがい、私とパートナーを組んだだけでほかの選手が詮索されるのを見て、私のいらだちは募っていった――つまり、私はこの先も同性の友達は持てないってこと? そういうことなの?

1970年代を通じて、私は自分の性的指向を隠し続けた。そのために自分の健康や人間関係で大きな代償を支払うことになった。

胃の不快感に我慢できなくなったときなど、病院で診てもらうと、胃潰瘍になりかけているかもしれないから消化のよいものだけを食べるようにと言われた。食べられるのは、バターをひとかけら載せたやわらかなトルティーヤくらいという日が続いた。

両親には時間が許すかぎり会うようにしていたが、それでも足りなかった。いつもは私一人で会いに行った。イラナとカップルであることをまだ認めていなかったから、一緒に行くとイラナが気まずい思いをするからだ。たまに2人で行ったときは、別々の部屋で眠った。

母は、私がある日異性愛者になるという希望をこのころもまだ捨てていなかった。ときおりこう尋ねてきた。

「新しいボーイフレンドはできたの、シス?」

このままではいけないと思った。50歳にもなるというのに、父を怒らせたり、母をがっかりさせたりしたくない一心で、きちんと話し合えずにいる。物心ついたときから、私は"よい子"であろうとしてきた。しかし、つねに"よい子"であろうとして、自分の人生をみじめにしているのだと気づくときが来た。

踏み出した一歩

私は車を降りて石敷きの私道の入口で立ち止まり、足もとのコンクリートの歩道との境目を見つめた。この境界線を踏み越えた先は、フィラデルフィアのレンフルー摂食障害治療センターだ。

アメリカ摂食障害協会(NEDA)のウェブサイトによれば、摂食障害は「年齢、性別、ジェンダー、人種、民族、社会経済的地位を問わず」誰でもかかりうる病気だ。

どんな人のリスクが高いか、一概にはいえないが、思春期にかかる患者が多く、また女性が多数を占める。私のように、中年期まで病気を隠し続ける患者もいる。

過食性障害――私はこれに当てはまる――は、現在のアメリカでもっとも診断数の多い摂食障害だが、私が治療を受けた時点で最新版だった『精神疾患の診断・統計マニュアル』(第四版)には掲載されていなかった。

先に挙げた2種類にぴったり当てはまらない患者は、"そのほかの摂食障害"にまとめて押しこまれていた。私の当初の診断もそうだった。

私は食べること、否定することで処理しきれない感情、心の痛みを伴う感情を麻痺させようとしてきた。

アウティングされたあと、フランク・デフォードとの共著で自叙伝を大急ぎで刊行したとき、私は初め『はみ出し者(Misfit)』というタイトルを考えいた。つねに隠し事をしているせいで世界と壁で隔てられていて、いつもその外側から世界をのぞきこんでいるように感じていたからだ。

それから10年が過ぎた1990年、『ライフ』誌の〈20世紀のもっとも偉大なアメリカ人100人〉に、エレノア・ルーズヴェルトやマーティン・ルーサー・キング牧師、アルベルト・アインシュタイン、ボブ・ディラン、ジャッキー・ロビンソン、モハメド・アリと並んで選ばれたときもまだ、私はその感覚と闘っていた。

選ばれたこと自体はたいへん光栄だ。それでもこう自問し続けていた――世の中は私を偉大な人間だと考えているのに、なぜ私はこんなにみじめなのだろう。何がいけないのか。

レンフルーで、その疎外感も摂食障害の症状の一つなのだと教えられた。グループセラピーや家族の参加が重要とされる理由はそれだ。イラナは約束どおり、セラピーへの嫌悪感を捨て、当初からこう言ってくれていた

――「これを乗り越えるために私にできることがあれば何だってする」

両親の協力を取りつけるのはそう簡単ではなかった。家族セラピーのためにフィラデルフィアまで来てくれるよう説得するのは難題だった。そもそも私にセラピーが必要な理由を理解できなかった。

私のセクシュアリティについて、あるいは私は摂食障害かもしれないということについて話し合うのに尻込みした。二人ともほぼ完全な否認の状態にあった。その様子を見て、私は思った――ついこの前までの私とまったく同じだ。

まずは電話会議方式で二度、家族セラピーに参加してもらった。お願いだからレンフルーまで来てと懇願を繰り返して――私は説得を拒み続ける両親に怒りを覚え始めたが――ある週末、やっと来てくれた。本当は来たくなかったのにという風だった。しかし、私の回復にはどうしても必要なプロセスだった。

両親へのカミングアウト

ついに面と向かってカミングアウトするときが来た。これまで真実を隠していたせいで、とりわけ世界中で一番愛している相手に本当のことを話せなかったせいで、どれだけ苦しんできたかを正直に話さなくてはならない。

それまで私は用心に用心を重ねてきた。真実から目をそらし、感情を麻痺させてきた。自分のセクシュアリティを打ち明けるのは、人生最大のチャレンジ、何よりも長く避けてきた課題だった。

両親は金曜の夜にレンフルーに到着した。金曜の夜には、レジデントや元レジデント、その家族が自由に参加できるグループミーティングが開かれる。

全員の自己紹介が終わり、摂食障害によって健康や人間関係をそこねた経験を思い思いに話し合った。隣に座った父の体がこわばっているのがわかった。途中でこちらに体をかたむけ、私の耳もとでささやいた。

「なあシス、おまえはこの子たちとは違うだろう」

私は言った。

「同じなのよ。私はこの子たちとまったく同じなの」

父には伝わった。それ以降は100パーセント協力してくれた――胸がつぶれるような家族セラピーを受けたあとでも。しかし母は困惑するばかりだった。すべての責任を自分が引き受けようとして、何度もこう言った。

「私はどこで間違ってしまったの?」

「お母さんは何も間違ってなんかいない。昔もいまも最高の母親よ」

私は母に言った。土曜の午後の苦しいセッションのあと、廊下を私と並んで歩きながら、父はこう言った。

「母さんに少し時間をやってくれ。きっとわかってくれる。ちょっと時間が必要なだけさ」

私は心の底からほっとした。私たち全員に大きな変化が起きようとしている兆しだった。個別のセラピーで、それまで誰からもされたことのない重要な指摘をリンからされて、私は言葉を失った。

「あなたはすべての力をご両親に引き渡してしまっていますね。自分で気づいていましたか。ご両親の気持ちばかり優先していることを自分ではどう思いますか。いつ自分の力を取り戻すつもりですか」

リンの言うとおりだ。これこそが転換点だと直感した。何を変えなくてはならないか、ようやくわかった。

クローゼットの外へ

そう、いまならわかる。私はアウティングのあともなお自分の本当の性的指向を隠すことによって、両親だけでなく、周囲の全員の都合に合わせていたのだ。私は地中深くに埋められた。その影響を取り除くのに何十年もかかったし、それは私の人生におけるパラドックスの一つを生み出した。

テニスの世界では、矢面に立って賞賛されるなかの一人だった。場面によって大きさは変わるとはいえ、巨大な責任と非難を背負ってきた。背負いこむものの重さが変わる理由がなりゆきであろうと意図した選択の結果であろうと、それは関係なかった。

登るべき山があり、挽回すべき挫折があり、表に出せない秘密があった。ボビーと対戦したあの日もそうだったが、誰も自分を止められないと思う日もあった。私たち女子選手が起こした変化のスピードはあまりにも速すぎて、70年代といえば何を覚えていますかと訊かれると、いまでも私はこう答える。

「いつも疲れていたこと」

それでも、敵に勇敢に向かっていく私の姿を見て"闘士"と呼んだりした人々は、私が言行一致や正直さを求めてひそかに葛藤しているとはほとんど気づいていなかった。私は20代からレズビアンの関係を持っていたのに、母と父の目を見て「私は同性愛者です」とようやく言えるようになったのは51歳になってからだった。

ラリーとの離婚を先延ばしにするのをやめ、望むとおりの人生を歩もうとようやく思い切れたのは、何があろうとあなたのそばにいるとイラナが言ってくれたからだった。

人生で経験することはすべて、自己発見のプロセスだと思う。テニスはその学びを加速する。あらゆる感覚を巻きこむからだ。

シングルスの選手は、たった一人でコートに立つ。必要なものをすべて動員して自分を駆り立てなくてはゴールにたどりつけない――エネルギー、自己認識、決意、野心。

あらゆる要素を読み取る感受性は必要だが、不安や蓄積する疲労を無視し、リスクを計算し、そのうえでときに一か八かの賭けに出るためには、ある種の頑固さもなくてはならない。

プレッシャー下でもナノ秒の速さで決断しなくてはならない。そうしていると、自分はどんな人間か、短期間でわかる。そうやって見えてきた自分が好きになることもあれば、うんざりすることもあった。

いずれにせよ、私が学んだもっとも大切なことは、もう一歩も進めない、あと一分だって続けられないとあきらめかけたとき、自分の体に、魂に、まだ余力があったことに気づくということだ。

ギアを切り替えて――ギアの数は無限だ――難局を乗り切るパワーを発揮する。そんなところに手が届くとは思っていなかったところに到達して、そこから新たな未来が開ける。

レンフルー退院後の私がまさにそうだった。イラナと私は、それまでよりオープンな人生を歩み始めた。カップルであることを親しい友人や知人に隠すのをやめ、交友関係を広げていった。

私の父母はイラナと私がパートナーであることをついに受け入れ、私も帰省するときはかならずイラナを伴った(私たちがコストコに買い物に連れ出すと二人は大喜びし、ホットドッグとコカ・コーラのお昼を食べながら4人でおしゃべりをした)。

実家に電話をかけると、母は切る前にかならずこう言うようになった。

「イラナに愛してるって伝えてちょうだいね」

それだけのことが、どれほどうれしかったか。

インタビューで性的指向を尋ねられれば、正直に答えるようにもなった。初めのうちはイラナをパートナーと呼ばないようにしていた。2001年にイラナはワールド・チームテニスのCEO兼コミッショナーに就任していて、同性のカップルであると公表すると、スポンサーが離れていくのではないかと不安だったからだ。

イラナが初めてテレビカメラの前で私との関係を語ったのは、2006年の春、HBOテレビがマーガレット・グロッシをプロデューサーに、メアリー・カリーロを脚本家兼インタビュアーに、ヘレン・ラッセルを共同プロデューサーに迎えて『ビリー・ジーン・キング――パイオニアの肖像』というドキュメンタリーを製作したときだった。私たちはついにクローゼットから完全に外に出たのだ。