「生命をひきのばす治療は一切中止を」高齢の家族に延命治療の希望はどう聞くべき?

2025年04月01日 公開

「家族の延命治療をすべきか、どうか...」いざという時に悩まないために、事前に準備しておくことが重要です。『PHPくらしラク~る♪』より、"延命治療について話し合うポイント"をご紹介します。

※本稿は、『PHPくらしラク~る♪』2025年3月号より、一部を抜粋編集したものです。

-------------------------

おばあ:松原文子(90歳)

1934年生まれ。大工の棟梁の夫と若い衆、子や孫に料理を作り続けてきた。近年パーキンソン病を発症し、孫の手助けが必要に。料理や介護に奮闘する孫に感謝しつつも、感想は率直で手厳しい。

孫:大迫知信(40歳)

脱サラ後、おばあが作るちょっと変わった料理に支えられ、念願だった物書きに転身。著書『おばあめし』(清流出版)を出版。おばあが台所に立てなくなってからは、自らが作る"まごめし"を出している。

・ブログ「おばあめし」 https://obaameshi.com/

・Instagram https://www.instagram.com/obaameshi/

-------------------------

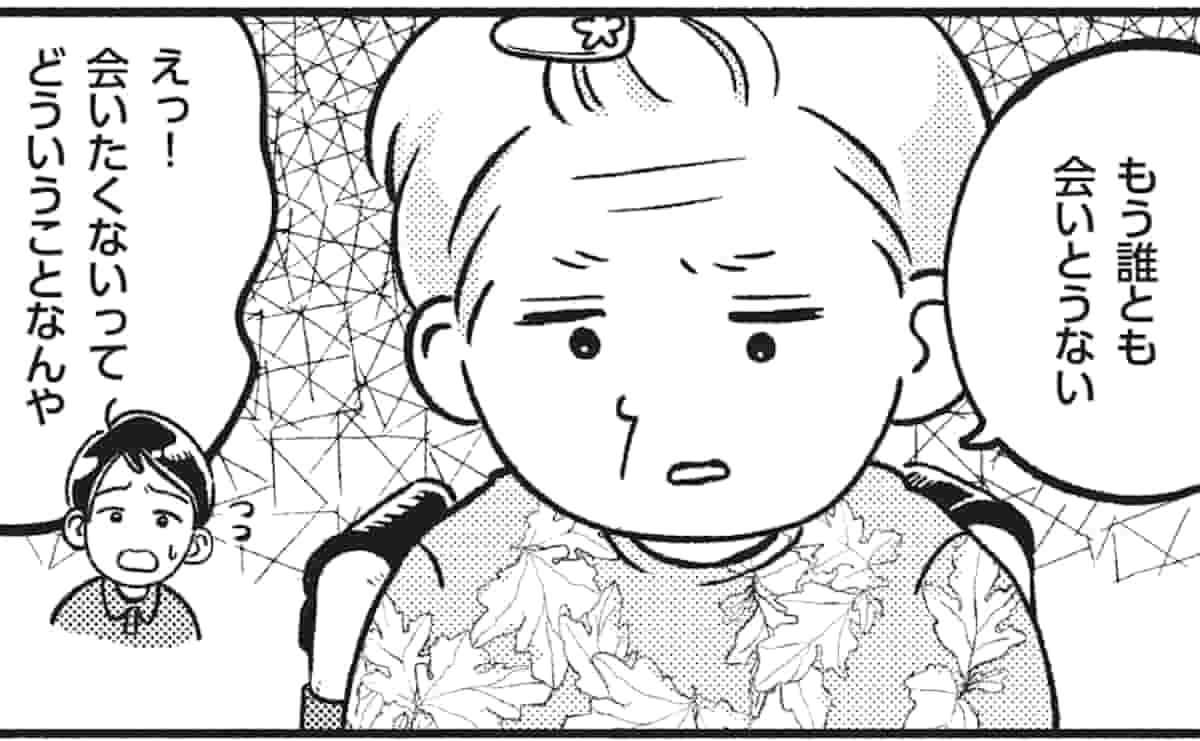

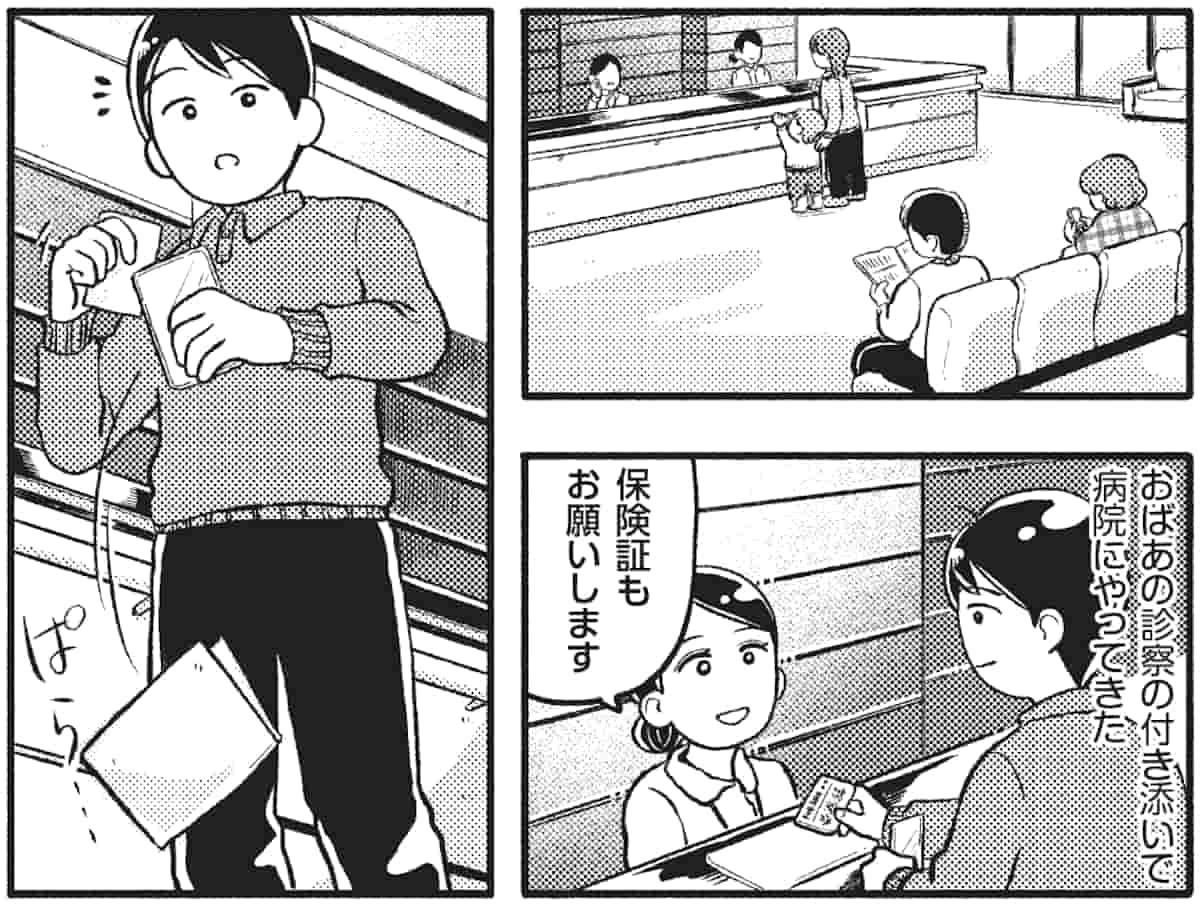

延命治療と「あっち」に行くこと...まだ早いで、おばあ!

【介護のプロに聞いてみた】

――高齢者の延命治療について、事前に家族で話しておいたほうがいいでしょうか?

「まだ元気やから大丈夫」ではなく、元気なときこそ話しておいてください。自分で呼吸や栄養摂取などができなくなったとき、それを人工的に行なうのが延命治療です。開始すると簡単にはやめられません。重要な選択になりますが、高齢で必要になった際には、自分で意思を伝えられないことがほとんどです。

そこで、病院や福祉施設では、家族や親族にどうするかたずねます。ですが本人や家族の間で考えが違う場合があるんです。例えば本人は延命治療を望んでいないのに、"とにかく生きてほしい"という家族もおられます。事前に話し合って意見をまとめ、本人も家族も納得できる選択をしてほしいと思います。

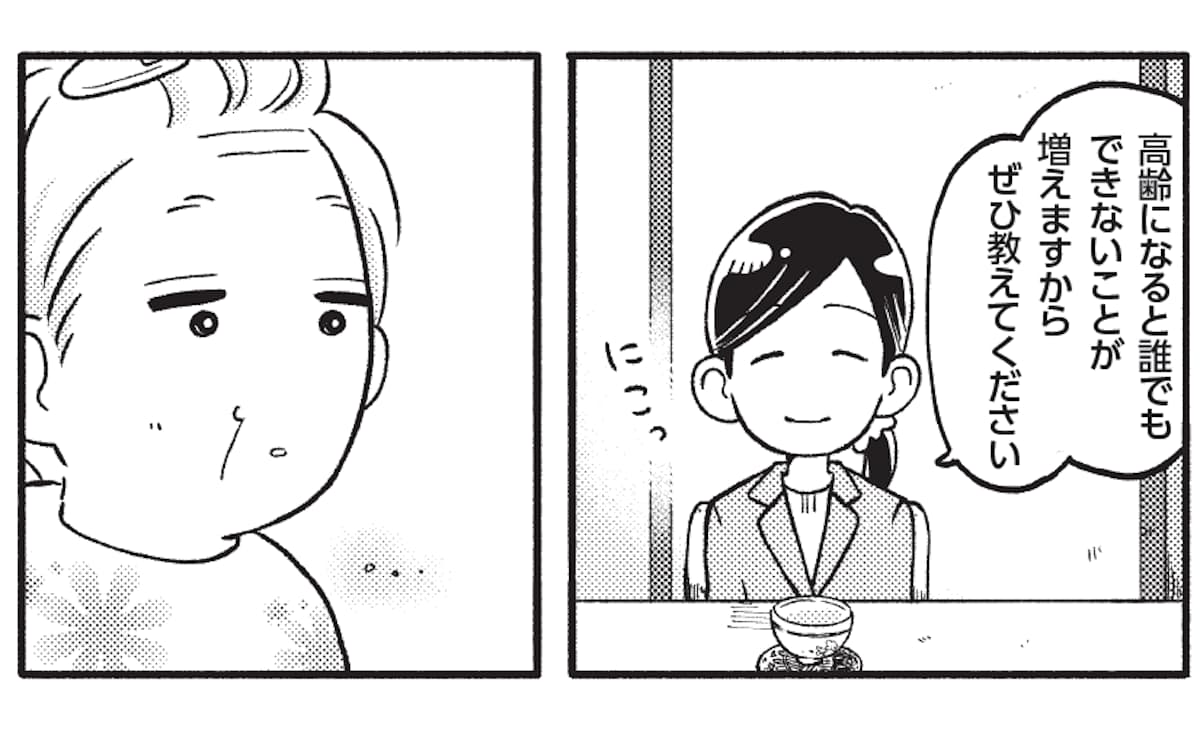

――話し合うときのポイントはありますか?

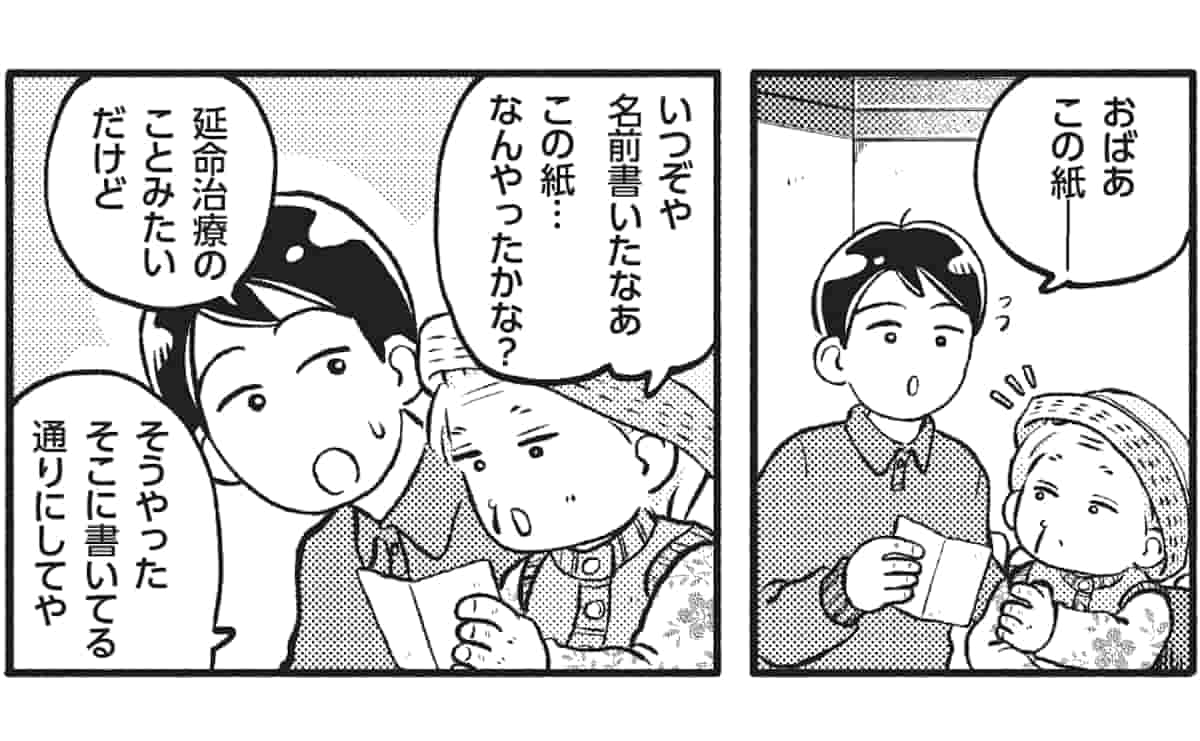

文子さんのような文書を作ったタイミングで、家族でどうするか決めておくといいですよ。その文書は"事前指示書"といって、延命治療や心肺蘇生を行なうかどうか、最期をどこで迎えたいかなど、終末期の希望を記載します。高齢者が病院や施設に移るときも、たいてい"事前指示書"を書くので、話し合うきっかけにしてください。

文子さんはずいぶん前に文書を用意していたようですね。先立たれたご主人を見て必要だと感じられたのだと思います。その意思を尊重してあげてくださいね。

――はい...終末期の望みも必ず叶えます。

協力:一由麻里

おばあと孫が暮らす大阪・四條畷市で90年続く福祉の会社、畷ケアサービス(ちよの里)を営む3代目。介護の問題に直面するおばあの孫の相談に乗っている。

マンガ:いしづかちなつ

京都芸術大学マンガ学科卒業。認知症をわずらった祖父の介護にあたった6年間をマンガにした同大学の卒業制作『ころがる毎日』で優秀賞を受賞。

![PHPくらしラク~る♪ 2025年3月号 [オトナ世代の断捨離 あらゆるものが巡りだす]](/userfiles/images/book2/B0DT7HCV5L.jpg)