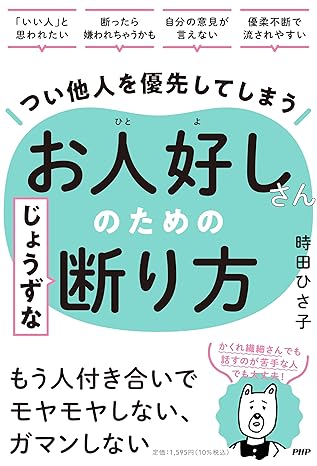

断るのが苦手なのは「お人好し」な性格が原因かもしれません。新刊『つい他人を優先してしまう お人好しさんのためのじょうずな断り方』の著者である時田ひさ子さんは、HSS型HSP専門心理カウンセラーとして繊細な特性を持つ人のカウンセリングを続けています。

そんな時田さんに、お人好しさんが感じる生きづらさや、それを克服するための思考法を教えていただきました。

「今の断り方はまずかったかも」ぐるぐる思考が起こる理由

――何かを断った後に「相手はどう思っただろう」と延々と考えてしまう人も、お人好しさんの中には多いのではないかと思います。「ぐるぐる思考」は、なぜ起きてしまうのでしょうか?

【時田】お人好しさんには、HSP(Highly Sensitive Person)の特性をお持ちの方がいます。HSPの中でも特に「HSS型HSP」と呼ばれるタイプの方は、外部からの情報を高速で処理し、それを元に最適なアウトプットを出すことに長けています。しかし、その特性が裏目に出ると、自分の発言や行動に対して過剰に反省し、終わりのない「反省会」を脳内で繰り返してしまうのです。

HSPの方々は相手の表情や声のトーン、仕草などの細かい変化を敏感に察知します。そのため、「今の断り方はまずかったのでは?」「傷つけてしまったのでは?」と考え始めると、その証拠を探すように相手の態度を振り返り、どんどん思考が膨らんでいきます。

――それが繰り返されると、自己否定に繋がることもありそうですね。

【時田】HSPの方々は「反省することで次に活かす」という思考パターンを持っているのですが、時には「もっと別の言い方をすべきだった」「自分が悪かった」と過度に自分を責めてしまうこともあります。本来は成長のための反省なのに、自分を責める方向に進んでしまうと、ぐるぐる思考が止まらなくなってしまうんですね。

――その「ぐるぐる思考」から抜け出す方法はあるのでしょうか?

【時田】方法はあります。まず一つ目は、「言語化して終わらせる」ことです。嫌な記憶や反省点をただ頭の中で巡らせるのではなく、「私はあのとき、○○と感じた」と言葉にするだけでも、思考が整理されて終息しやすくなります。

ただし、HSPの方々は「怒り」の感情を「仮の蓋」として使うことが多いんです。たとえば、過去の出来事を思い出して「私はあのとき怒っていた」と認識しても、実はその怒りの奥には「不安」や「悲しみ」「恐怖」などの感情が隠れていることがあります。怒りだけを言葉にしても不十分で、その奥底にある本当の感情を言葉にしていくことが大切です。

――なるほど。HSPの方々が、過去の嫌な記憶を振り返るときに感じる強い感情には、もっと深い理由があるのですね。

【時田】そうなんです。その深層にある感情を言葉にすることで、反芻思考を終わらせることができます。ですが、これは簡単な作業ではありません。

特にHSPの方は「奥底の感情に触れるのが怖い」と感じることが多いため、防衛機制が働き、気を紛らわせる行動(食べ過ぎ、スマホを無意識に触る、突然眠くなるなど)をとってしまうこともあります。

――それが無意識のうちに起こっていると、さらに気づきにくいですね。

【時田】だからこそ、カウンセリングを活用するのも一つの手です。カウンセラーは安全な環境で、クライアントが自分の感情に向き合えるようサポートしてくれます。

日本ではカウンセリングを受けることにまだ抵抗を感じる人も多いですが、しぶといぐるぐる思考に悩んでいるなら、専門家の助けを借りることをおすすめします。

――HSPの方にとって、ぐるぐる思考は避けられないものではなく、対策を取れば軽減できるということですね。

【時田】はい。HSPの特性は「強み」でもあります。情報処理能力の高さや共感力の強さは素晴らしい能力です。ただ、その特性が「ぐるぐる思考」や「自己否定」に繋がらないように、自分の思考パターンを理解し、適切な対処をしていくことが大切です。

お人好しさんが抱える悩み

――お人好しな性格の人が抱えがちな課題について教えてください。

【時田】まず、周囲の目を気にしすぎることですね。人当たりはいいのに本当の友達ができない、強い人に利用されてしまう、自分らしさがわからないといった悩みを持つ方が多いです。また、人前に出るのが苦手なのにもっと目立ちたいと感じるような、矛盾した気持ちを抱えることもあります。

――なるほど。特に対人関係の悩みが多い印象ですね。

【時田】はい、さらに、人との距離感に悩む方も少なくありません。例えば、配偶者の顔色をうかがいすぎるあまり、結果的に子どもに対してイライラをぶつけてしまう、といった悪循環に陥るケースもあります。大好きな家族なのに、気づけばストレスのはけ口になってしまう。こうしたことに自己嫌悪を感じてしまう人も多いです。

――対人関係以外にも、抱え込みやすい悩みはありますか?

【時田】例えば、仕事で他人の気持ちや状況を優先しすぎてしまい、自分の相談を誰にしていいのかわからなくなること。結果的に、自分の中にすべてを抱え込んでしまい、疲れ果ててしまうんです。

また、他人の表情や機嫌を敏感に察知するため、その人の気苦労まで自分のもののように感じてしまうこともあります。

また、新しいことに挑戦したいけれど怖くて踏み出せない。交渉やネゴシエーションが苦手で、特に金銭面の交渉には大きな苦手意識を持つ方も多いです。さらに、ピラミッド型の組織に馴染めず、会社の上下関係にストレスを感じる人もいます。

「お人好し」で生じる悩みはどう対処する?

――こうした性格を変えることは可能なのでしょうか?

【時田】まず理解しておくべきなのは、「お人好し」には表面的な部分と内面的な部分があるということです。表面的な言動は、意識的に変えることができます。例えば、断るスキルを身につければ、それほどお人好しには見えなくなります。

一方で、内面的な部分、つまり何かを感じること自体は変えられません。例えば、誰かの行動を見て「嫌だな」と感じること自体は変えられないのです。しかし、その感情をどのように解釈するか、つまり認知の部分は変えられます。

「私は今、嫌だと感じている」と自覚し、その感情に対して良い・悪いのレッテルを貼らないことが重要です。感情そのものを変えるのではなく、感じたことに対する評価を変える、ということですね。

――感じたことに対して良い悪いという判断をしないということですね。

【時田】そうですね。今また「自分を否定しているな」と気づくことで、その否定に飲み込まれなくなります。また、対人スキルや適切な自己主張の方法を学ぶことで、より生きやすくなります。

性格を完全に変えることは難しいですが、認知を変え、行動を工夫することで、ストレスを減らすことは可能です。

(取材・編集=PHPオンライン編集部 片平奈々子)