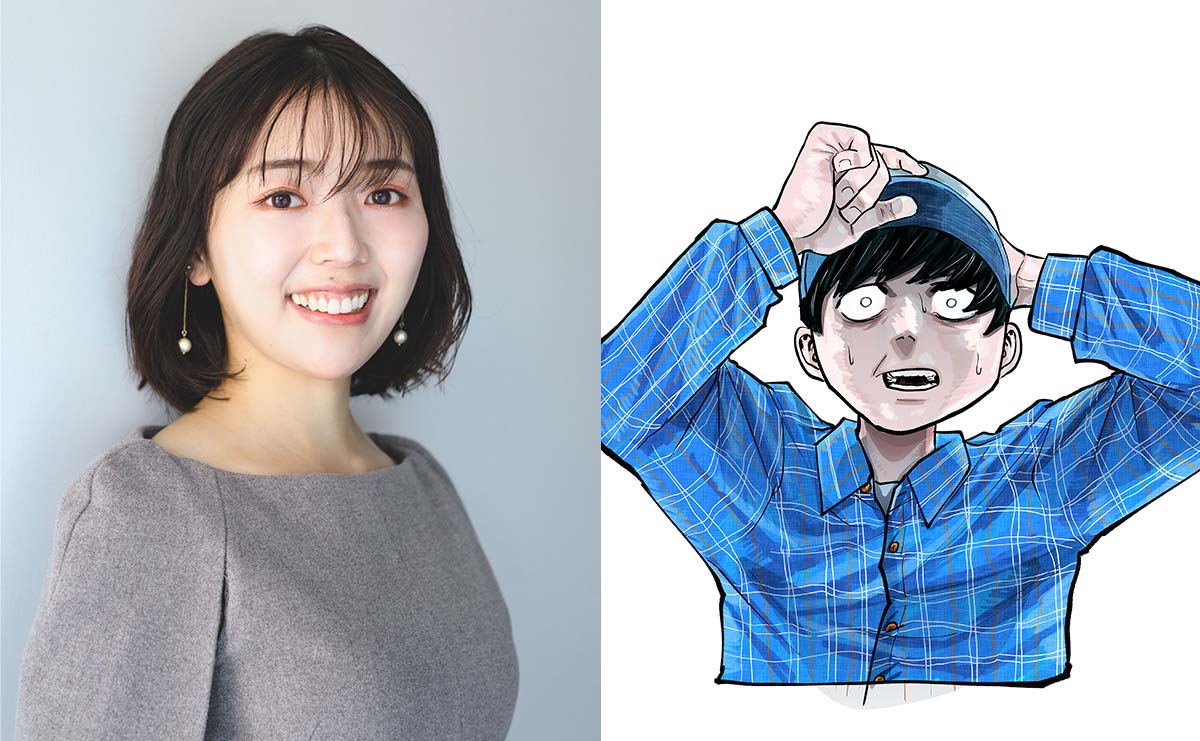

今年作家デビュー15周年を迎えた朝井リョウさんの記念碑的小説『イン・ザ・メガチャーチ』が「第9回未来小説大賞」に輝いた。本作には、推し活や"おじさん"の男友達問題など、数多くのキーワードが潜む。受賞を記念して『文蔵』12月号のインタビュー記事を紹介する。

※本稿は、『文蔵』2025年12月号より内容を抜粋・編集したものです。

『イン・ザ・メガチャーチ』

レコード会社の経理財務部に勤務する47歳の久保田慶彦。彼の娘で、留学生の多い九州の大学に通う武藤澄香。手取り20万円に満たない会社員生活を送る30代半ばの隅川絢子。三人の語りを順番に配置しながら進む群像劇の中心に存在するのは"ファンダム経済"。火に薪を惜しみなくくべるように「対象にのめりこむ」経済活動は、完全に自発的なものなのか、それとも見えない誰かによる支配なのか。

ラストシーンは決めていた

──ある意外なものが語り手の『生殖記』が東京新聞などで2022年8月から連載が始まり、並行してこの『イン・ザ・メガチャーチ』の連載が翌年4月から日本経済新聞(夕刊)で行われました。非常にお忙しかったのではないでしょうか。

【朝井】新聞連載は大体連載開始の3、4年前にお話をいただくんですけど、その時は20代だったこともあって意気揚々と「できます」と答えたんです。でも、内容を決めずに過ごしていたら、あっと言う間に初回の締切が近づいてきてしまって......。

連載の最中は、原稿のストックが毎日減っていくことがとにかく気になって、いま振り返ると精神的にだいぶ参っていました。「ああ、今日も呼吸していただけでストックが5枚減ったな」みたいな。でもそのおかげで思い切って書けた面もあったので、結果的には2冊ともこのタイミングで出せて良かったと思える作品になりました。

──「日経の夕刊」という媒体の読者層を、どのくらい意識されましたか。

【朝井】日経を読んでいるのは、主に40代から50代以上の男性の方かなと想像しましたが、読者層については一旦脇に置いておいて、まずは自分のテンションが上がる方向で進めていこうと思いました。実際、書いている時に「どんな人に読んでほしいか」みたいなことがあまり思い浮かばないタイプなんですよね。

40代後半の久保田慶彦のパートは、書いていくうちにどんどん膨らんでいったので、その部分では期せずして新聞読者のコアな層に合致したのかもしれません。作品全体は、新聞連載から本にするときにかなり見直して、結構な分量を削りました。

──レコード会社勤務の久保田は三人の主要人物のうちのひとりです。かつては大きなプロジェクトを成功させた経歴があるものの、今はメインの仕事からは外されている。離婚をし、一人暮らし。時流に乗っている同期に対してやや卑屈めいた気持ちを持っていたけれど、その同期に声をかけられて......という展開になります。彼のパートはどんな思いで書いていらっしゃいましたか。

【朝井】最初と最後が久保田視点の章なんですけど、ラストシーンは最初から決めていたので、その場面に向かって突き進むように書いていました。あのラストシーンをより輝かせるために、物語の中でどういう状況に彼を置こうか、どんな感情を積み重ねようかと考えながら筆を進めていきました。

──その、結末のインパクトにも大きくかかわってくるのが、彼の娘の武藤澄香です。意識の高い学生が多く集まる大学に通っている澄香は、進路、恋人、友達、すべてについて悩みを抱えている。彼女のパートの〈現実に疲れて、別の場所に逃げ込んで、そこで触れた情報にダメージを受けて、また疲れて行き場をなくす〉という言葉に深く頷く読者も多いと思います。

【朝井】この〈別の場所〉って、彼女の場合はスマホなんですね。今、実はスマホの上で指を動かしているだけなのにすごく疲れている人が多い気がします。何かの行動に出ているわけでもないのに疲弊している。今作のテーマとなっているファンダム(趣味・アニメ・アイドルなどその分野における熱心なファンによって形成された世界)って、私にとっては行動力の化身みたいなイメージなんです。家から出ずに何でも完結させられる時代に、実際に身体を動かす人々が集っている場所。家の中でスマホを眺めて疲れていた澄香がどういう経緯で様々な行動に出るようになるのか、その変化の描写に心を砕いたので、楽しんでいただきたいです。

ファンダムを立体的に描く

──もうひとりの語り手、倹約しながら暮らしている会社員・隅川絢子の心の支えはある俳優です。推し活に励むことで、なんとか日々生きている。しかしその俳優のデビュー記念日に衝撃的なことが起きてしまいます。

【朝井】今回、ファンダム経済を立体的に描くために視点人物を複数置くことは決めていました。プロットを考えている途中、「ファンダム経済を仕掛ける側」と「仕掛けられる側」の他に「かつてのめり込んでいた側」を加えれば、書きたかった言葉をかなり掬えることに気づいたんです。彼女の存在によってかなり物語が動いてくれました。

──視点人物ではないですが、久保田が共に仕事をすることになった国見という人物は、非常に現実的で、隙のない理論を展開し、読者に強い印象を残します。人間心理の先の先を読み、臨機応変にプランを立ててゆく。ファンダムを「作る」側の人間ですね。

【朝井】人の心を動かす方法を常に考えているという意味で、国見がやっていることは小説家の仕事に近いかもしれません。言葉遣いや服装、仕草なども含め、作品の中で国見の性別や年齢を明記しなかったのは、パーソナルな情報が入っていないほうが、国見の存在がそれこそ物語化されづらいと思ったからです。このキャラクターが男性であるか女性であるか、それだけで様々な解釈が生まれそうですよね。

私自身、小説を読むとき、書き手の背景を知っているとそれがノイズになってしまうんです。そのつもりはなくても、読んでいる最中に作者の属性が頭に浮かんできて、純粋に物語に入り込めなくなる。国見というキャラクターについては、邪推になり得ることをなるべく省いた状態で物語の中に置きたいと思いました。

──「ファンダム経済を仕掛ける側」と「仕掛けられる側」、両方の立場を描くと、いわゆる両論併記的な雰囲気を帯びる可能性もありますが、そのあたりはどう考えていらっしゃいましたか。

【朝井】今作を書いていた私はむしろ、両論どころか三論も四論も併記したい感覚の中にいたと思います。これはテーマにもよるんですけど、特に今作に関しては「この立場の人を励ましたい」みたいな欲求がなかった。どの立場の人も、もっと言えばどの立場の人も清濁も、全部同じレベルの解像度で書いてみたかった。特定のキャラクターが報われたり何かを果たしたりするカタルシスは今回は諦めて、とにかく誰にも肩入れしないよう努めました。

時代を詰め込む、「標本」としての小説

──視点人物の三人がどこへ向かってゆくのかという本筋だけでなく、久保田を通して「男性の生き方」について書かれている部分もとても興味深く読みました。

【朝井】ファンダムについて書いているうち、"本質"というキーワードが頻出するようになりました。たとえば約20年前のヨン様ブームでは、熱狂する女性ファンに、少なくない男性が「そんなことして何の意味があるんだ」という目線を注いでいたと思うんです。その行為は本質的じゃない、という蔑みですね。

その根底には、多くの男性はこれまで「働いて家族を養う」以外の人生を選べなかった社会構造があると思います。ずっと生産性のある立場でいなければならなかった結果、そうでないものへの視線が厳しくなる。でも、健康寿命が延びた今、人生の中で本質的でも生産的でもない時間って実はかなり長いですよね。そのあたりから、壮年期以降の男性同士の人間関係について―乱暴な言い方をすれば「おじさんの男友達問題」についての文章が引きずり出されていきました。

──彼も含め、朝井さんは自分が創り上げる登場人物たちにどのくらい感情移入されていますか。

【朝井】あまり考えたことのない質問でびっくりしました。そもそも登場人物に感情移入しながら書くことは少ないような気がします。今作は特に「この時代の標本を、小説という形で作りたい」と考えていました。今の時代のなんとなくの空気感を瓶の中にギュッと詰めて蓋をしておきたい。そういう気持ちで書いていました。

──次作の構想はありますか?

【朝井】書いてみたいアイデイアが一つあるんですけど、どういう形でまとめれば小説として成立するのか、ずっと考えあぐねています。ただ、なんとなくヒントは見えているので、あとは勇気を出してやってみるだけ、なのかも。それ以外ではまた青春小説を書きたい気持ちもあります。一つずつ叶えていきたいです。

(取材・文=北村浩子)