手塚治虫の徹底したユーモア精神

2013年09月24日 公開 2024年12月16日 更新

※本稿は、ラサール石井・巽尚之著『人生で大切なことは手塚治虫が教えてくれた』より一部抜粋・編集したものです。

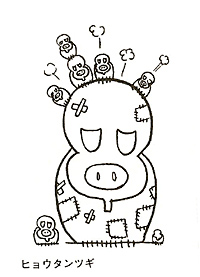

手塚マンガには驚くほど頻繁にギャグシーンやおふざけが登場する。たとえば、有名なキャラクターであるヒョウタンツギは、どんな作品にも、なんの脈絡もなく、コマの片隅に突然登場する。しかも、得てしてストーリーが佳境に入り、シーンがシリアスになればなるほど、それを茶化すかのように存在する。

その理由は、手塚本人も「真面目なシーンになると照れてしまうから」と折に触れ言及している。

しかし、ヒョウタンツギだけに限らず、どんなマンガにも必ず登場するギャグシーンは、ただの照れ隠しだけにしては頻繁すぎる。なにもそこまでしてギャグを入れなくてもよいだろうというシーンにも、あるいはむしろここには笑いはなくてもよいだろうという場面でさえギャグが挿入されたりしている。

これはなぜなのか。手塚の無類のサービス精神なのか。いやそれだけではないだろう。それはどんなにつらい境遇や悲惨な運命の最中にも、ユーモアを忘れないということが手塚自身の身体の中に染みついているからではないだろうか。そしてそれがきっと「マンガ」というものの本質なのではないのか。

「笑う」ことはときに「ふざけている」「不謹慎だ」と咎められることがある。これはまことに不思議な話である。笑うほうが泣くより幸せであるに決まっている。ずっと笑って過ごせる社会が一番平和で素敵な状態であることは間違いない。

しかし「笑い」は不当に貶められる。ヘラヘラしていたら「真面目にしろ!」と怒られる。「笑い」を職業などにしていようものなら、もってのほかだ。「いい加減なやつだ」「くだらないことをいいやがって」「適当にやって儲かるいい商売だ」といわれる。

どういうわけか、この国では「笑う」ということが「泣く」とか「悲惨」の反対語ではなく、「真面目」とか「真剣」とかの反対語になってしまっているように思う。

この風潮は、私が専門にしている演劇の世界でも同じである。シリアスな演劇に対し、喜劇やコメディーはいつも下に見られ不当に扱われてきた。とくに私がおもに喜劇に関わることが多いので、このことは身にしみて体験してきた。

世にいう演劇評論家というような人たちは、喜劇やコメディーは見に来もしない。たとえ見ても「腹を抱えて笑ったが、しかしそれだけだった」という理不尽な評が載るのがせいぜいだ。

メッセージ性があれば、よい芝居なのか。なにかしら感動がなければ、よい舞台とはいえないのか。最初から最後まで笑い続けたのなら、それこそが喜劇の真骨頂なのにほとんど評価されることはない。

なんだか愚痴っぽくなってしまったが、俗に「エンターテインメント」と呼ばれるもの(というか、この言葉も専門家がどう評価してよいかわからないがとりあえず面白くて観客が熱狂するものを、ひっくるめて総称するきわめてアバウトかついい加減なジャンル分けであるが)は、マンガを筆頭に小説、演劇、映画の分野で少なからず不当な扱いを受けてきた。

初期の筒井康隆の文壇での扱いや、次々と演劇的な新機軸を打ち出す歌舞伎界における中村勘三郎に対する古い歌舞伎評論家のお門違いの批判などは、いまとなっては笑い話にもなるが、当事者たちは満身創痍になりながら道を切り拓いてきたのである。

戦争中、あるいは敗戦後の悲惨な状態の日本にあって、それでもマンガを描き続けた手塚治虫の自伝作品『紙の砦』や、自らをモデルとした青年が登場する『どついたれ』にも、死屍累々の地獄絵図を措きながらも、その中にギャグを挿入する手塚治虫は、どんなに人間が切羽詰まった極限の状態でも、「笑い」や「ユーモア」を忘れてはいけないこと、そしてそのことがどんなに悲惨な戦争の最中でも「平和を願う心」を忘れてはいけないことにつながるのだということを、われわれに教えてくれるのである。