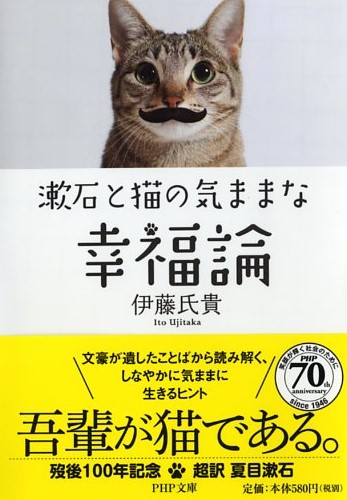

猫になりたかった漱石

「漱石」と言えば「猫」─というイメージがあるとすれば、それはもちろん、小説家として華々しいデビューを飾ったのが『吾輩は猫である』だったからでしょう。しかし実は、漱石は犬派だったのでは、という説があります。

「漱石」と言えば「猫」─というイメージがあるとすれば、それはもちろん、小説家として華々しいデビューを飾ったのが『吾輩は猫である』だったからでしょう。しかし実は、漱石は犬派だったのでは、という説があります。

夏目家には犬も猫もいました。しかし漱石は、犬には「ヘクトー」という立派な名前を与えた一方、猫の方はただ「ねこ」としか呼んでいなかったのです。

『吾輩』のモデルになった黒猫は、「名前はまだない」どころか、「名前はずっとない」まま……死にました。

さらには、〈自分は犬の方が好きだ〉と漱石自身の口から聞いた、という同時代の証言もあります。忠実で計算なく素直に飼い主の愛情に応える犬は、たしかに漱石のような一本気な性格の人間の好むところだったかもしれません。

「ヘクトー」というのは、トロイの王子の名で、彼は家族と祖国のために命を賭して闘い、不死身のアキレウスに討たれたものの、知勇に富んだ名将でした。漱石の思い入れのほどがうかがえます。

一方、「ねこ」の扱いはどうだったのでしょうか。虐待まではされずとも、ほったらかしにされていたのではないでしょうか。なにしろ名前もないのです。

しかし、そもそもどこからか家に迷い込んできた黒猫が妻鏡子に追い出されようとしていたのを見かけて、家においてやれと言ったのは漱石でした。そして、足の裏まで黒かったその猫をモデルに『吾輩は猫である』を書き、大ヒット。おかげで学生たちからは「猫」とあだ名され、「滑稽新聞」には漱石の顔をした猫のイラストを「人面猫」として勝手に載せられ、知らない人に無断で家の表札を猫のイラスト入りのものにつけかえられさえしました。たしかにこれではちょっと、猫にうんざりしてもしかたないかもしれません。

では、漱石は猫嫌いになってしまったのでしょうか。いえ、そんなことはなかろうと思います。犬は「ヘクトー」一代限りだったのに、最初の猫が死んでからも、夏目家では二匹も続けて猫を飼っています。ただし、三匹とも最後までただの「ねこ」だったようですが。

名前もつけない程度の興味しかないのに三匹も飼うというのは不思議な話にも聞こえますが、こうなると猫にはあえて名前をつけなかったのではないか、とも思えます。

「吾輩は猫である。名前はまだない」というあの冒頭の有名な部分が、もし「名前はタマである」となっていたらどうでしょう。インパクトが薄れるというばかりでなく、物語の構造が変わってきてしまうのではないでしょうか。

あの作品は猫という、つかず離れずの立場から人間の様子を覗き見るところにこそおもしろみがあります。もし飼い主がそれこそ猫なで声で名前を呼ぶほど溺愛していたら、あの猫は安心して人間観察などしていられなかったことでしょう。放っておかれたからこそ、遠くから近くから、横から斜め上から人間たちを見回すことができたのです。

漱石は、そういう自由さ、気ままさを持つ猫に憧れていたのではないでしょうか。だからこそあえて名前もつけなかったのではないでしょうか。

というのも、漱石自身が名前や肩書というものからできるだけ自由でいたいと思った人間だったからです。東京帝国大学で日本人として初めて英文学を講じる地位に就いたにもかかわらず、あっさりとその座から下りて小説家になると決めたときには、古くからの友人知人はみな首をかしげました。当時は小説家など、まだなんの社会的ステイタスもない時代だったからです。それでも漱石は自由でいることを選びました。

さらには後年、文部省から文学博士号が下されたときも、受け取るのを拒否しました。文部省の方は、まさか断る人間がいるなどとは思いも寄らず、あらかじめ当人の意志を確認しようともしなかったのですが、漱石はそこに腹を立てました。お上からの「博士」という肩書には誰でも尻尾をふって食いつくだろう、と考える相手の態度にです。

どうでしょう。こうなるとやはり漱石は犬より猫なのではないでしょうか。

ただしこれはあくまで、漱石の生き方が猫っぽい、という意味で、好きだったのは犬だったのかもしれません。人は、自分とは異なるものにこそ惹かれるものだからです。

さてでも、漱石自身は猫的人生を送った、あるいは少なくともそういう気ままな生き方を求めたということになりそうです。それはもちろん、自分勝手ではた迷惑な人生、という意味ではありません。そういう破天荒な作家たちもたくさんいましたが、漱石は家族を支え、多くの弟子たちを世話し、彼らから愛されました。それを可能にしたのは、自分の務めを果たしながら、どこまで気ままでいられるかという「義務と自由とのバランス」でした。

わたしたちもまた、気ままな生き方に憧れながらも、そうはいかない現実に日々鬱々としているのではないでしょうか。

他人への義務と自己の自由との間の平へい衡こうは、漱石文学の中心テーマでしたが、漱石は実人生でも、おそらく死の床に至るまで、そのバランスに腐心しつづけていました。勝手気ままに生きるには、多少頑固すぎるところがあり、決して器用に世間を渡り歩けるような才能は持ち合わせていませんでした。ただ、できるかぎり他人の視線から自由であろうとし、そのためにはどうすればよいのかを根を詰めて考え抜きました。

だからこそ、漱石のことばは歿後百年経った今のわたしたちにとっても有用です。天才のアドバイスはえてして全く的外れなものですが、その人自身が苦労して身に着けたものならば、その方法は誰にとっても役立ちます。

PHP文庫『漱石と猫の気ままな幸福論』より

著者紹介:伊藤氏貴(いとう・うじたか)

1968年、千葉県生まれ。文藝評論家。明治大学文学部准教授。麻布中学校・高等学校卒業後、早稲田大学第一文学部を経て日本大学大学院藝術学研究科修了。博士(藝術学)。2002年に「他者の在処」で群像新人文学賞(評論部門)受賞。テレビ番組制作のアドバイザーなども務める。主な著書に、『奇跡の教室』(小学館)、『Like a KIRIGIRISU』(KADOKAWA)、『奇跡を起こすスローリーディング』(日文文芸社)、『告白の文学』(鳥影社)などがある。