生きてるうちに名誉や権力を持ちたいと考えている人はいるだろう。しかし和田秀樹氏は、老年精神科医として多くの高齢者の最期を目の当たりにしてきた経験から、「死んでから評価される人」を目指した方が良いと語る。

※本稿は、和田秀樹著『老いの品格 品よく、賢く、おもしろく』(PHP新書)より、内容を一部抜粋・編集したものです。

「人間、死んでからだよ」

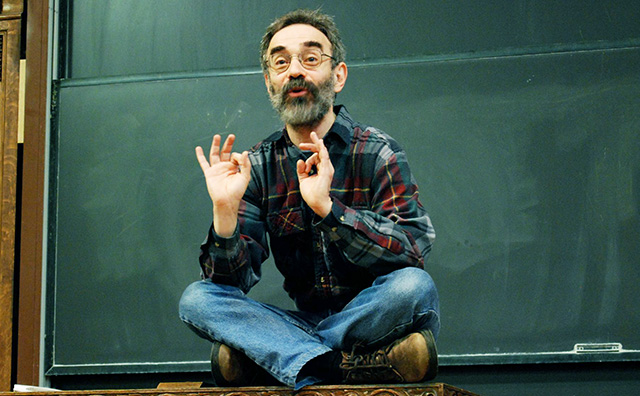

1971年に出版され、大ベストセラーとなった日本人論『「甘え」の構造』(弘文堂)の著者であり、精神科医の土居健郎先生は、私の師匠にあたる人です。

30代のはじめにアメリカに留学していたとき、私は現地で週に5回、精神分析を受けていました。当時、日本で主流だった精神分析とは違い、患者の無意識を探るというより患者の心を支えるその精神分析に影響を受け、「共感の心理学」であるコフート心理学を学ぶようになりました。

同時に、土居先生の「甘え」理論が、アメリカで私が受けた精神分析と親和性が高いと感じ、日本に帰国後、土居先生に手紙を書いて頼み込み、土居先生の精神分析をしばらくのあいだ、受けさせてもらいました。

土居先生は、あまり政治力を求めるタイプの人ではなかったこともあり、日本の精神分析の世界で当時はやや冷遇されている状態でした。でも、本人はまったく意に介さず、自分の好きなことを書いて、患者さんと向き合うことを続けていました。

そして、むしろ海外で高い評価を受けていました。精神分析家は患者に対して、自分の本音を吐露してはいけない、いかなる感情ももってはいけないという、精神分析の「禁欲原則」といわれるものがありますが、土居先生はアメリカの精神分析家と同様、あけすけな本音を私に話すことがよくありました。

精神分析を受ける側である私も当然、自分の本音を土居先生に話していました。早く有名になりたい。偉くなりたい。でも、なかなかうまくいかない。そんな赤裸々な思いも、たびたび口にしていました。

そんなとき、土居先生が口癖のように言っていた言葉があります。「人間、死んでからだよ」2009年に89歳で他界した土居先生は、その当時70代後半で、すでに自分の死期を悟っていたのかもしれません。

土居先生は、精神分析学会の会長になりたいなどと考えることもなく、肩書を得ることや権力闘争には無頓着でした。それは、生きているうちに肩書や名誉を得ることよりも、死んでから自分自身や自分の理論がどう評価されるかということのほうが、よほど大事だと考えていたからだと思います。

30代だった当時の私は、その言葉を聞いてもまったくピンときませんでしたが、いまになってみると、そのとおりだなと思います。

世俗の肩書のようなものよりも、自分が死んでからも読まれるような本を書けるのだろうか、自分が撮った映画のなかに、死んだあとも観てもらえるものが1本でもあるだろうかということのほうが、ずっと気にかかるようになりました。

2016年に公開された、「殿、利息でござる!」(中村義洋監督)という映画があります。江戸時代中期に、藩の重い年貢に苦しんでいた庶民が、藩にお金を貸して利息をとるという、逆転の発想で町を救う物語です。

貧しい庶民が藩に貸す大金を集めるのは、当然容易ではありません。お金のある人もない人も、無私の心でお金を出し合い、町を存亡の危機から救います。

この物語は実話を基にしています。記録に残されていたこの逸話を、「ぜひ広めてほしい」と願う地元の人からの手紙をきっかけに、歴史学者の磯田道史さんが評伝を書き、映画化され、250年も前の名もなき人たちの偉業にスポットが当たることになったのです。

世のため、人のためになるような「いいこと」をするのも、じつは自己満足であったり、名声を残したいという欲のためであったりと、結局は「自分のため」なのかもしれません。

それでも、目先の世俗的な成功のために何かをするよりも、死んでから残るようなことをするほうが意味があるという気がします。

いいことや人のためになることをすると、たぶん誰かが見ている。それは、お天道様や神様が見ているということかもしれませんし、この映画のエピソードのように、少なくとも後世の人は見ていると思います。

たとえば、死ぬ前に故郷にお金を寄付して、そのお金で橋がつくられたとしましょう。その橋を利用する後世の人に、「この橋は、○○さんが寄付してくれたお金でできたんだよ」と語り継がれます。そんな文字どおりの意味で、何かを残すということでもいいのではないかと思います。