すべての成功者の人生が幸せで、輝かしいものであるかと言ったら、そうではないことも。どんな人物でも必ず失敗を経験し、時には幸せとはかけ離れた人生を送ってきたものだ。偉人研究家の真山知幸氏が、歴史上の人物の"意外な裏の顔"を紹介する。

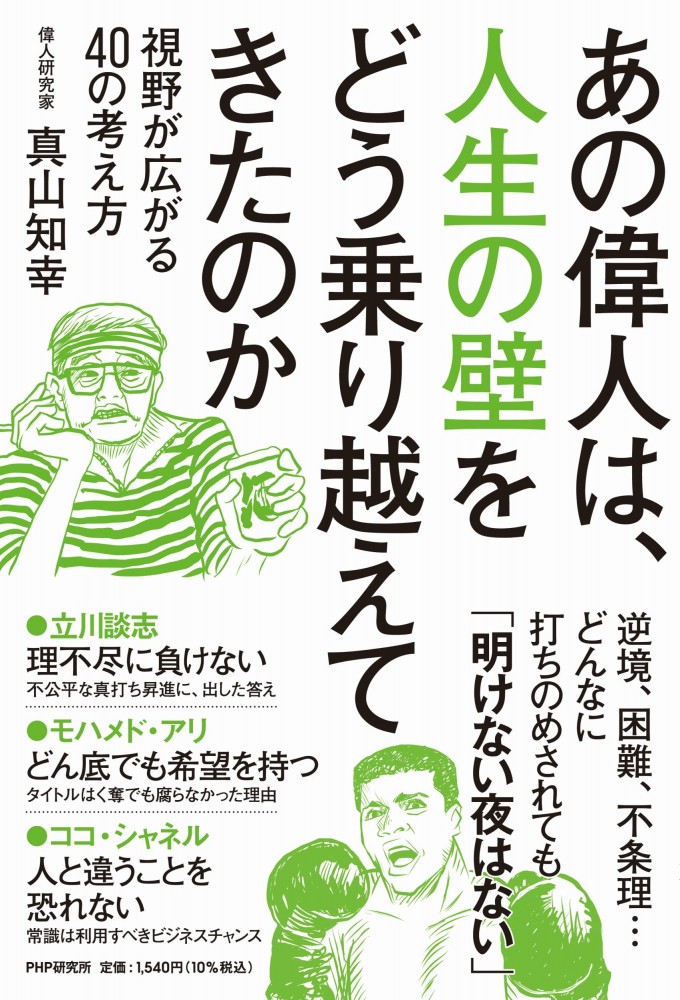

※本稿は、真山知幸著『あの偉人は、人生の壁をどう乗り越えてきたのか』(PHP研究所)より、内容を一部を抜粋・編集したものです。

豊臣秀吉...天下人であっても、思うようには生きられない

天下統一を見据えた豊臣秀吉にも悩みがあった。「跡継ぎ」である。秀吉の妻や愛妾は100人以上にものぼったが、子がなかなかできなかった。そんななか、妻の1人である茶々(淀殿)が妊娠する。思わぬ懐妊に、秀吉が飛びあがらんばかりに喜んだことは言うまでもない。

だが、周囲の雰囲気はお祝いムードからは程遠かった。というのも、秀吉には少なくとも5人の妻がいたが、茶々は嫁いできたばかり。茶々の妊娠がみなに知れわたると「ほかの男との間にできた子ではないか」と疑われてしまう。噂はエスカレートし、聚楽第の門には、こんな歌が張り出された。

「大仏の くどくもあれや 鑓やりかたな くぎかすがいは こだからめぐむ」

秀吉は、農民から槍や刀を取り上げる「刀狩り」を行った。その口実が「大仏を作るため」だったことから、この歌ではこう皮肉を言っているのだ。

「淀殿が妊娠したのは、〔大仏を作る〕と刀狩を行ったご利益でしょうね」

せっかく世継ぎができたのに、なぜみな素直に祝ってくれないのか。苛立つ秀吉は、妊娠中の茶々を人前から隠すように聚楽第から茨木城へと移している。1589年、茶々は無事に出産。生まれた子は「棄(すて)」と名付けられ、のちに「鶴松」と改められた。

秀吉が53歳、淀殿が21歳のときの子どもだ。よほどうれしかったのか、秀吉は生後まもない鶴丸を後継者にすると公言した。

だが、天下人でもままならないのが人生である。予期せぬ幸福が訪れることもあれば、絶望のどん底に叩き落とすような絶望が訪れることもある。鶴松がわずか2歳で病死したのだ。

目もあてられないほど憔悴した秀吉。失意のなか、秀吉は甥の秀次を養子にし、関白の座を譲っている。しかし、1592年の暮れ、茶々はまたも妊娠する。さぞ秀吉も喜んだと思いきや、次のような書状を、最初の妻である寧々に送っている。

「私はもう子どもはほしくないので、寧々もそう心得ておいてくれ」

長く子ができなかった寧々への気遣いもあったのだろうが、秀吉自身がもう期待するのがつらかったのだろう。手紙ではこうも書いている。

「私の子は鶴松であったが、この世を去ってしまった。今度の子は茶々1人の子にしたらよいのではないだろうか」

だが、いざ2人目の秀頼が生まれると秀吉は溺愛。後継者にしたはずの秀次を死に追いやっている。秀頼が4歳のときにはこんな手紙を送った。

「ただちにそちらへと参りまして、口を吸いたく思いますぞ」

翌年、死の床についた秀吉は、重臣の徳川家康を枕元に呼び寄せて「秀頼を頼む」と手を握ったという。家康によって最愛の秀頼が窮地に追い込まれることを予見して、情に訴えたのだろうか。最期に人生の儚さを詠って他界した。

「露と落ち露と消えにし我が身かな浪速のことも夢のまた夢」

徳川家康...気づいたときには遅い「耳の痛い意見」に真実がある

「関ケ原の戦い」で勝利した徳川家康だったが、気持ちはスッキリとしない。息子の秀忠が関ケ原の戦いに遅参して間に合わなかったからだ。

家康は息子の秀忠を叱責したが、いざ徳川幕府を開くと、たった2年後に将軍の座を秀忠に譲っている。家康が意識したのは、依然として影響力を持つ豊臣家だ。

秀吉の後継者である豊臣秀頼を慕う大名も根強く、家康が将軍になったときにも「秀頼様が関白になるらしい」というデマが流れたくらいである。

徳川の世といっても政権はまだ安定していない。いち早く息子の秀忠に譲ることで「将軍家は徳川家で継いでいく」と家康はアピールする必要があった。将軍を退いたあと、家康は大御所として権勢を振るっている。

まだまだ息子には任せられない―。そんな家康の思いは、入念な体調管理として現れる。もともと健康意識が高かった家康は、夏でも温かいうどんを食べて胃腸を守り、盟友の織田信長から届いた見事な桃ですら、季節外れの果物だと判断すると、自分は食べずに家臣に分け与えていた。それどころか、健康のために自ら薬の調合まで行っている。

だが、何事もやりすぎは禁物。家康のこだわりが悲劇を招くことになる。あるとき、鯛の揚げ物を食べて腹痛を起こしたことがあった。このとき家康は以前から持病として抱えている「寸白」(条虫などによる病)に違いないと自己診断している。そのうえで「万病円」という自家製の腹痛薬を飲み続けた。

しかし、どうにも体調がすぐれない。実は侍医の片山宗哲は、違う診たてをしていた。片山は家康の腹の中に「積(せき)」(塊)ができていると診断していたが、家康は聞く耳を持たなかった。

心配したのは息子の秀忠である。父・家康の存在はプレッシャーだったが、秀忠とて自分のリーダーとしての力量不足はよく自覚していた。家康と二人三脚で進めた政治は「二元政治」と呼ばれ、それなりにうまく機能していた。家康もまた秀忠の成長を認めて、段々と任せ始めていた。それでも息子からすれば、まだまだ父の力を必要としていたのだ。

父思いの秀忠が気にしたのは、万病円という薬が強すぎるのではないか、ということ。秀忠の願いを受けて、侍医の宗哲は家康にこう進言したという。「万病円の服用をどうかお控えください」

これに家康は激怒。片山を信濃高島(長野県諏訪市)に配流してしまった。「お前の薬などいらぬわ! もう二度と俺の前に現れんでよい」その後、家康はどんどん痩せてゆき、1616年に75年の生涯を閉じた。

バランス感覚に長けた家康だけに、最期に医師を信頼できなかったのは悔やまれる。だが、その後、心配された秀忠は、反対勢力を見事に粛正。頼りがいのあるリーダーとして采配を振るった。これもまた天の定めだったのかもしれない。

次のページ

大久保利通...出世街道をひた走った男の悲しき過去