夏目漱石...世間におもねらず、ムーヴメントを作った

イギリスに留学している教師の様子が、どうにもおかしい。留学を命じた文部省(現・文部科学省)はざわめいていた。報告書の作成を依頼したのに、送られてきたのは白紙の紙1枚。

イギリス滞在中の者をその教師の家に向かわせたら、真っ暗な部屋に閉じこもって、1人泣いているという。その男こそが、夏目漱石である。

漱石が作家デビューをしたのは、38歳と意外と遅い。学生の頃に「自分はどうも周囲と合わせるのが苦手だ」と気づいた漱石は、こんなふうに考える。

「世の中に欠くことのできない仕事がどこかにありそうなものだ」

世の中に必ず必要とされる仕事ならば、自分の考えを曲げて周囲に合わせなくてもやっていけるはず。漱石は文学者を志すことになる。

ただ、すぐに書き始めることはしなかった。まずは読書に励み、思索を重ねなければならない。そう考えて大学では英文学を研究。英語教師となった。

だが、もともと神経症を患っていた漱石は、文部省から命じられたイギリス留学中に症状が悪化する。慣れない海外生活のなか、漱石は下宿先に引きこもってしまう。

帰国後もノイローゼに悩まされて、精神的にどん底の状態だった。ある日、そんな漱石を心配して友人の高浜虚子から「気晴らしに小説でも書いてみたらどうか」と提案される。軽い気持ちで書いたのがよかったのかもしれない。

漱石はあっという間に小説の1回分を書き上げた。漱石の小説は雑誌『ホトトギス』に掲載されることとなる。漱石は当時の文壇に不満を抱いていた。

島崎藤村の『破戒』や田山花袋の『蒲団』など自然主義がブームだったが、漱石はもっと広い視野で小説をとらえるべきだと考えていたのだ。その点、漱石の書いた小説は異質だった。

本人としては意欲作だったが、掲載後の反応は乏しく、「世間の反響は無論なかった」と漱石は当時を振り返って綴っている。だが、漱石からすれば「これで世に出てやろう」と考えて取り組んだものではなかった。

その一方で、やるからにはと、自分なりの揺るぎない文学観を打ち出したという自負はある。漱石は、新人らしからぬこんな言葉を残している。

「誰が何と云っても、自分の理想の方がずっと高いから、ちっとも動かない、驚かない」

漱石はブレることなく、小説の連載を2回目、3回目、4回目と地道に書き続けた。すると次第に評判が高まっていく。いつしか漱石の作品を目当てに雑誌『ホトトギス』の売り上げが伸び、売り切れるようになった。

この漱石のデビュー作こそが『吾輩は猫である』だ。ノイローゼのリハビリのつもりが、いきなり文学史に残る名作を書いてしまったことになる。張り切って創作したのに世間の反響がないと、自信をなくすのは当然だろう。だが、気に病むことはない。漱石ですらそうだったのだから。

--------------------------

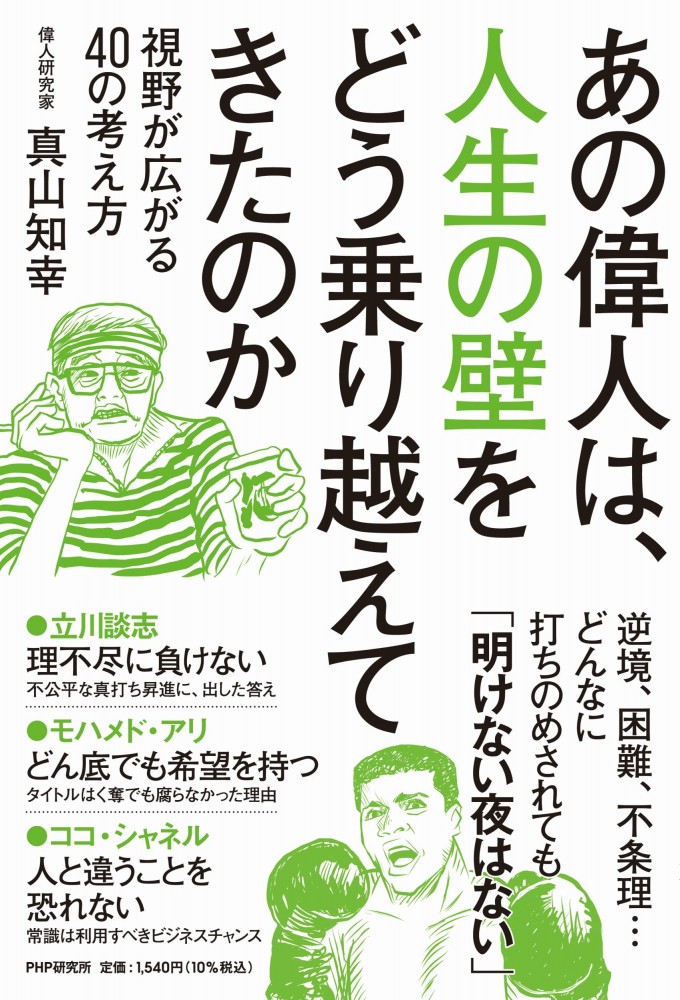

江戸川乱歩、太宰治、夏目漱石らが「人生の壁」を前に、どんな行動に出たのかを紹介した。

この3人だけ見ても、壁の乗り越え方はさまざまだ。乱歩は失敗を重ねることでやりたいことの方向が明確になった。太宰は、私生活はメチャクチャだったが、「創作の壁」にはひるまずに正面から挑んでいる。そして、漱石は周りを気にすることなく、自分だけの目標にひた走った。

壁の乗り越え方は人それぞれだが、いくつかパターンがある。偉人からそのパターンを習得しておくことは、「うまくいかない」ことのほうが多い人生において、極めて重要ではないだろうか。