現代ショートショートの旗手として幅広い活動をされている、作家の田丸雅智さん。そんな田丸さんが執筆された『マタタビ町は猫びより』では、"猫をめぐる不思議な世界"が描かれています。

魅力いっぱいの猫たちが登場する15編の中から、本稿では、映写技師の猫に導かれる物語「猫のシアター」をご紹介します。

※本稿は、田丸雅智著『マタタビ町は猫びより』(辰巳出版)より、一部を抜粋・編集したものです。

映写技師の猫・ジロウさんが見せてくれたもの

映画を見に行こう。

そう言ってお父さんに連れられたのは、お父さんの育った町――マタタビ町にある映画館だった。

「さあ、ここだよ」

楽しそうなお父さんとは違って、ぼくはその古くて小さな建物を見た途端、がっかりしてしまった。

てっきりきれいな映画館で最新のアニメやヒーローの映画を見られるのだと思っていたのに、おもしろそうな映画なんてやっていそうになかったからだ。

そんなぼくの気持ちを感じてか、お父さんは口にした。

「退屈そうだって思っただろ?」

図星を指されて黙っていると、お父さんは言った。

「はは、気持ちは分かるよ。でも、リョウが大きくなったら一緒に来ようとずっと思ってたんだよ。ここは、お父さんにとっての思い出の場所なんだ。小さいころ、よくお父さんのお父さんに連れてきてもらってたところでね」

「それって、ぼくのおじいちゃん?」

お父さんは頷いた。

「そう、おじいちゃんも映画が大好きだったんだ」

「へぇぇ...」

ぼくはそう口にしながらも、正直なところ、興味はそんなに湧いてきてはいなかった。

おじいちゃんは、ぼくが生まれる少し前に亡くなっていた。だから、会ったことも話したこともなく、ぼくにとっては写真の中の知らない人とほとんど同じような存在だった。

「じゃあ、中に入るか」

窓口でチケットを買うと、ぼくたちは一緒に映画館へと入っていった。館内は狭くて、ひとつしかない上映室も広くはなかった。何人かのお客さんが座っている中、ぼくとお父さんは後ろのほうの席に座った。

「ねぇ、それで、見るのはなんて映画なの?」

尋ねると、お父さんはこう答えた。

「はじまってみないことには分からないなぁ」

「ええっ?」

「過去の名作には違いないけど」

戸惑うぼくに、お父さんは口にする。

「ここは名画座っていって、古い映画ばかりをやってるところで。ただ、その上映の仕方が普通とはかなり違ってるんだ。ここは猫のシアターなんだよ」

「猫...?」

ますます意味が分からなくなり、ぼくは文句を言いたくなってきた。

と、そのときだった。

お父さんが後ろを向いて口を開いた。

「おっ、来てる来てる。あれがその猫、ジロウさんだ」

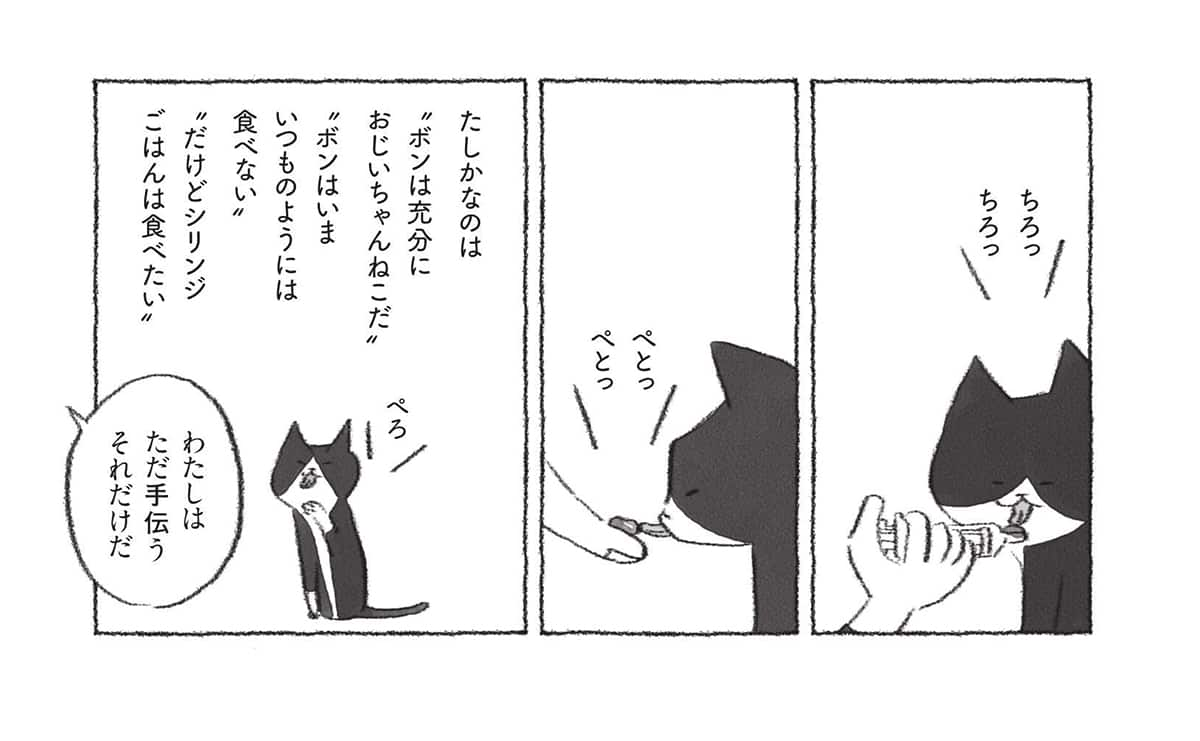

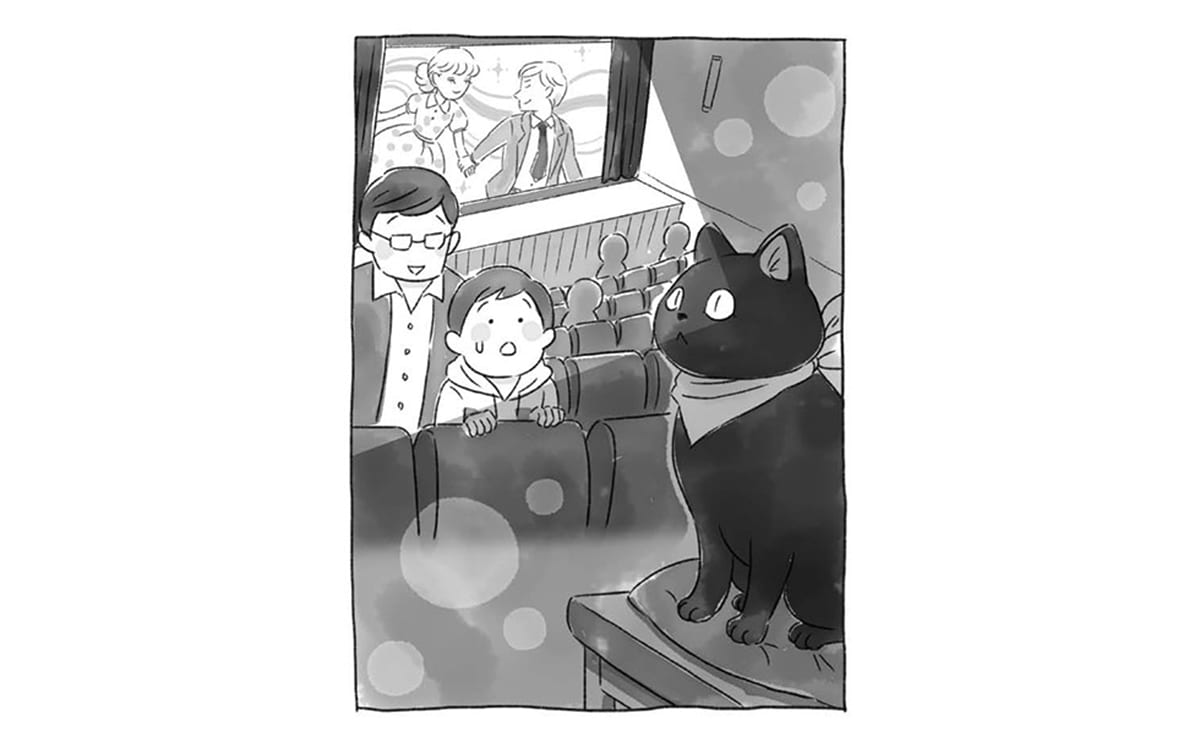

ぼくは、お父さんの視線の先に目をやった。そして、あっ、と声をあげた。いつの間にか、一匹の猫が後ろの台にちょこんと座っていたのだった。

「ちょっと、猫がいるよ!?」

驚くぼくに、お父さんは笑って言った。

「はは、いま言ったところじゃないか。あの猫が、映写技師のジロウさんだよ。この映画館では、ジロウさんが映画を映してくれるんだ」

「どういうこと...?」

「まあ、説明するより見てみたほうが早いだろうなぁ」

そのとき、ブーッという音が響いてきて、あたりがすっと暗くなった。

「はじまるぞ。ほら、ジロウさんを見ててみな」

そう言われ、ぼくはさっき猫が座っていたところに目をやった。と、暗闇に2つの丸いものがぽつんと光っているのが見えた。

あの猫の目だ――。

そう思った、次の瞬間のことだった。

突然、その目がピカッと光った。そして、まばゆい円が暗闇を一直線に貫いた。

ぼくはその光の先――スクリーンのほうを見て驚いた。

いつの間にか、スクリーンではコマーシャルが流れだしていた。それは、猫の目から放たれた光によるものらしかった。

お父さんが口にした。

「びっくりしただろう? ジロウさんは、こうやって目で映像を流せるんだ。音付きでね」

そして、お父さんはコマーシャルが流れるあいだに、こんなことを教えてくれた。

ジロウさんは、お父さんが子供の頃からこの映画館で映写技師を務めている年齢不詳の猫なのだという。もともとは、館長さんが映画館で飼っていた普通の猫だった。それがいつからか映画をじっと見るようになり、気がつけば、目にした映画を自分でも映しだせるようになっていた。

「人間が映写機を使って映すよりも手軽だから、だんだんジロウさんにお願いする機会が増えていったらしくてね。いまでは完全にジロウさん頼みで、こうしてジロウさんチョイスの映画を見せてもらうのが、この映画館の楽しみ方なんだ」

ぼくはお父さんの話を聞きながら、ジロウさんのほうをチラチラ見ていた。ジロウさんはまったく身体を動かさず、目から出ている映像も揺れたりすることはなかった。

「最初に見たときは、お父さんも驚いたよ。今日のリョウみたいに、何も聞かされずに連れてこられたんだからなぁ」

お父さんは懐かしそうに呟いた。

「こっちの反応を見て楽しそうにしてたおじいちゃんの顔を、いまでもハッキリ覚えてるよ。おっ、そろそろはじまりそうだから、静かにしなくちゃな」

お父さんの言う通り、スクリーンに上映中の注意事項が映された。

そして、映画がはじまった。

映された映像は白黒で、聞こえてきたのも外国の言葉だった。カラーじゃない映画を見るのも、字幕で映画を見るのも初めてで、ぼくは最初のうちは戸惑ってしまった。

でも、そのうち少しずつ慣れてくると、映画の世界に引きこまれはじめた。内容は、王女さまが普通の男の人と恋をする話のようだった。そのストーリーをぜんぶ理解できたわけでは全然なかった。

けれど、二人がバイクで街中を走る場面ではワクワクして、追手から逃げる場面ではハラハラした。気がつけば、ぼくは映画にすっかり心を奪われていて、最後のお別れの場面では胸がきゅうと締めつけられた。

上映が終わって館内が明るくなってからも、ぼくはまだ映画の世界に浸っていた。

「古い映画も、いいもんだろう?」

笑みを浮かべるお父さんに、ぼくは深く頷いた。なんだか大人の秘密の世界に足を踏み入れたようでもあって、不思議な感覚になっていた。

ジロウさんが記憶していたマタタビ町

と、他のお客さんがいなくなったころだった。お父さんが口を開いた。

「じつはもうひとつ、今日はリョウに見せたいものがあってね」

そう言うと、お父さんは後ろを振り返ってこんなことを口にした。

「ジロウさん、前にお願いした例のアレ、大丈夫そうですか?」

すると、まだ台に座っていたジロウさんが、低い声で「ミャア」と鳴いた。

「ありがとうございます。それじゃあ、お願いします」

「ねぇ、何がはじまるの...?」

ぼくは尋ねた。けれど、お父さんは微笑むだけで、それには答えてくれなかった。館内が暗くなったのは、その直後だった。

また別の映画がはじまるのかな......。

そんなことを思っていると、スクリーンに映像が流れはじめた。今度はカラーで、どこかの町の景色を映したものみたいだった。

と、それを見るうちに、ぼくはおかしなところに気がついた。どういうわけか、映像は低い目線で映されているようなのだった。

「これって、何の映画なの?」

お父さんは口にした。

「ドキュメンタリーみたいなものかなぁ。これは、ジロウさんがむかし実際に見た景色なんだ」

「どういうこと......?」

「ジロウさんが記憶してるのは、普通の映画だけじゃなくってね。これまで見てきたたくさんの景色が頭の中に入ってるんだよ。この映像は、リョウが生まれてくる前のマタタビ町で。いやあ、この路地、懐かしいなぁ......」

お父さんはスクリーンを見ながら呟いた。

「そうそう、昔はここに駄菓子屋があったんだ。学校帰りに、友達とよく集まってたなぁ。それから、ここの空き地でみんなで鬼ごっこをしたりして...それで、そう、この角だ。ちょうどここを曲がったら」

お父さんの生まれ育った家がある――。

「これをリョウに見せたくて、ジロウさんに当時を思いだしてもらってね」

一軒の家が近づいてくる。そこに足を踏み入れる。ぼくはいつしか、猫の視点の映像に入りこんでしまっていた。自分がこの目で、いままさに景色を見ているように錯覚する。

裏に回ると、庭があった。その縁側に、ひとりの男の人が座っていた。

「おぉ、ジロウか。よく来たなぁ」

声を掛けられ、ぼくは男の人へと近づいていく。男の人は庭に降り、しゃがんで「おいで」と言ってくれる。そちらに向かって、ぼくは駆ける。

見上げると、男の人の顔がアップになった。

お父さんにそっくりのその人は、優しい笑顔を浮かべている。ぼくは胸が締めつけられた。何か言おうと思っても、何も言葉が出てこない。

「よぉーしよしよし、ジロウはホントに甘えたがりだなぁ」

差しだされた手に、頭をぐいぐいこすりつける――。

ぼくはなんだか嬉しいような、恥ずかしいような気持ちになって顔を伏せた。おじいちゃんに頭を撫でてもらう感覚なんて、生まれてはじめてのことだった。

了