アップルがサブスクリプション化を急ぐ理由

2018年12月12日 公開 2024年12月16日 更新

<<昨今、「サブスクリプション」と言われるビジネスモデルが大流行りだ。サブスクリプションとは、月額制で「毎月〇円」という形で定期的にお金を払うモデルのことである。

ネットフリックスしかり、雑誌読み放題サービスの「dマガジン」しかり。好調な企業を読み解くカギとなるサブスクリプションモデルを、マーケティング戦略コンサルタントの永井孝尚氏が解説する。>>

※本記事は、『なんで、その価格で売れちゃうの? 行動経済学でわかる「値づけの科学」』(PHP新書)の内容を元に一部再編集したものです。

売って儲けるのではなく使ってもらって儲ける―リカーリングモデル

定期収入を得ることで売上を稼ぐビジネスモデルは、「リカーリングモデル」とも呼ばれている。リカーリング(recurring)とは、「繰り返し発生する」という意味だ。まさに売上が繰り返し発生するのが、リカーリングモデルだ。

いま多くの企業が、売上の安定を目指し、リカーリングモデルにシフトしようとしている。

製品販売では、売るたびにお客さんにお金を出すことを納得してもらうことが必要だ。季節によって売れる時期や売れない時期があるので、売上も安定しない。

定額サービスのようなサブスクリプションモデルに変えれば、売上のムラはなくなる。そして製品販売後も継続的に売上を得られるようになる。

あのアップルも、リカーリングモデルにシフトしようとしている。

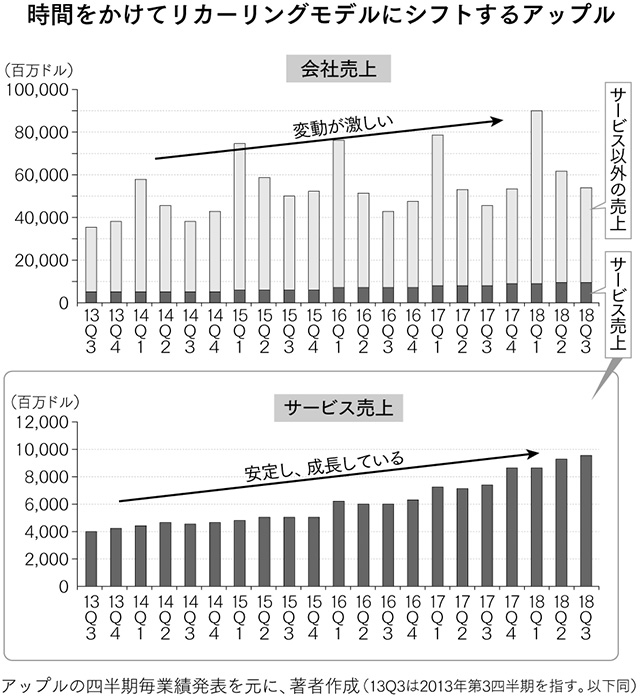

アップルの主な売上は、MacやiPhoneなどの製品販売だが、下のグラフにあるように、1年を通した季節変動や最新商品の当たり外れで売上は大きく変動している。

そこでアップルは、サービス売上を拡大させている。これはiTunesやiCloudなどのデータ管理サービスや、アプリなどの販売などだ。図の下のグラフにあるように、サービス売上は2013年から5年間で2倍以上に成長し続け、しかも売上は安定している。膨大な数のアップルユーザーは、少々景気が悪くなっても、これらのサービスを解約しない。だから売上も安定する。

全社売上に対するサービス売上の比率は、2013年第3四半期は11.3%から、5年間で17.9%に拡大した。アップルはじっくり時間をかけてサービス売上を成長させて、安定した売上体質に改善しているのである。

じつは、ソニーもプレイステーションで動画などをネット配信したり、音楽配信する会員制サービスを有料で国内・海外で展開したりしており、「リカーリングモデルへシフトする」と明言している。リカーリング型事業の比率は、2016年の35%から、2018年には40%にまで拡大しているという。

次のページ

全世界で1億人。アマゾンプライムはなぜ儲かるのか