「結局、何が言いたいの?」話が長くてつまらない人の共通点

2018年12月26日 公開 2024年12月16日 更新

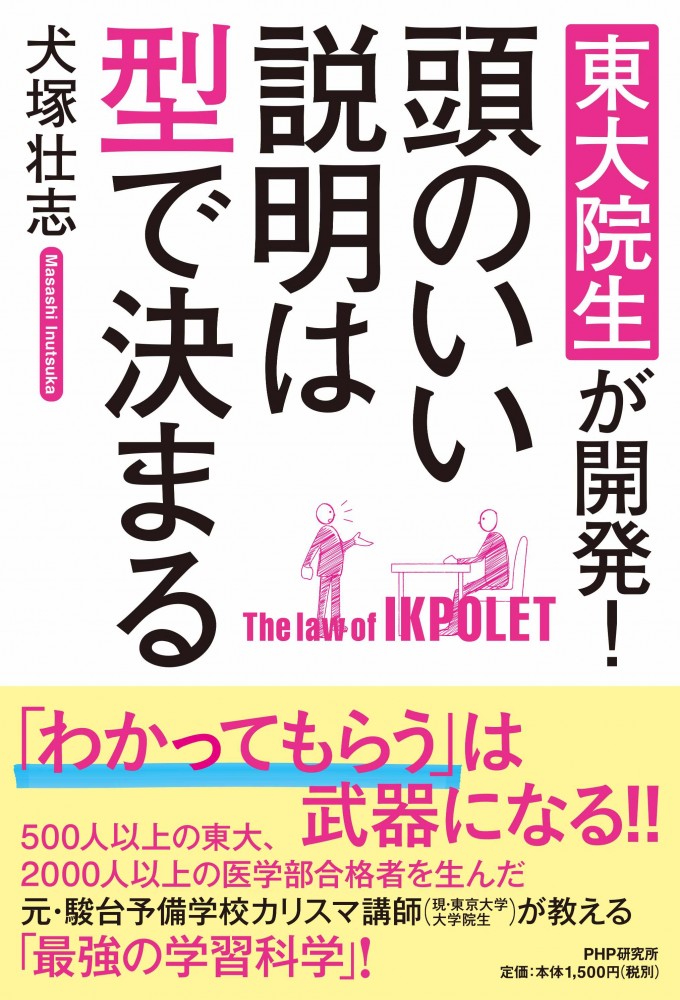

<<聞いていて疲れる人の話し方には共通点がある、と語るのはスマッシュヒットとなった『東大院生が開発! 頭のいい説明は型で決まる』著者の犬塚壮志氏。もともとカリスマ予備校講師として活躍し、受講生にシビアに評価される中で、「飽きさせない話し方」を徹底的に研究してきた。

ここでは同書より、聞き手を疲れさせず、かつ飽きさせないシンプルな話し方のコツを語った一節を紹介する。>>

※本稿は『東大院生が開発! 頭のいい説明は型で決まる』(PHP研究所刊)より一部抜粋・編集したものです

話がわかりにくい人には共通点がある。

私は、仕事柄、これまで多くの講演家や講師、パブリックスピーカーの話し方を研究してきました。

その中には、人を魅きつけるわかりやすい話し方を身につけている人もいれば、申し訳ないのですが、話の内容がまったく伝わってこない人もいました。

こういった違いがなぜ生じるのか、話の内容を一言一句書き起こししたりしながら徹底的に考え抜いたことがあります。

そこでいくつかの共通点が見つかったのですが、その中でも特に話がわかりくい人の共通点が、「冗長」なのです。

何を伝えないのかがわからず、先の見えない話し方。

この冗長さが原因で、聴いているほうにとっては非常にストレスフルな話になってしまっているのです。

話が冗長になる根本原因とは?

こういったわかりにくい話し方になってしまう原因を深堀りしてみたところ、ある根本原因が見つかりました。

それが、「話す内容を、積み上げ方式で作っている」ということです。

積み上げ方式で話の内容を組み立てるというのは、

「まず、Aをというものを話してからBを話して、次にCを話して、最後にDを話して終わろう。」

このような感じです。

つまり、話が冗長になってしまう人たちというのは、「A→B→C→D」の順で話す内容を組み立てているのです。こういった組み立て方をすると、結論まで話し切るのに時間がかかってしまうのです。

ピラミッドを作ることを想像してもらえたらいいのですが、下層部分、つまり話の出だし部分が膨れ上がって、最後まで到達するのに時間がかかってしまうのです。

さらに言うと、話の途中段階で、例えば、Bを話している最中にB′も話してしまい、どんどん枝葉がついて、本筋から外れてしまうといったことも出てくるのです。

そうなると、話が冗長となり、「この人、結局、何が言いたいの?」、そう思われてしまうのです。