母の愚痴が増えてきた

親が子どものことをよく理解しているように、子どもにも、親のことがよく見える。子どもも年齢を重ねてくると、それまで絶対的な存在だった親も、ひとりの人間だということがわかってくる。

特に経営者を長く続けると、同じく経営者の性格というものもわかってくる。

僕の嫌な予感は当たった。

マニュアルに適応できない母自身の愚痴が増えてきたのだった。ことあるごとに母は僕に頻繁に連絡してくるようになった。

そしてその電話の回数と頻度がピークを迎えたのは、そこから2年後の2015年、フィットネスクラブの2号店の話が持ち上がったときだった。

これはどこでも同じだと思うが、フランチャイズと本部というのはそれぞれのスタンスの違いでハレーションを起こすことが多い。本部からすれば規模拡大、フランチャイズ店にはそれぞれの現場の都合がある。

1号店がやっと軌道に乗るか乗らないか、というときに、本部がもう1店舗場所を確保したと連絡があったのだ。

こうした場合フランチャイズシステムの慣習で、その近くのエリアの店がやらなければ本部がするか、やると手を上げた元気のいいフランチャイズグループがその店の権利を取ることになる。

しかも中津くらいの地方の小都市の場合、違う会社が経営をするということは、既存店の売り上げは明らかに減る。だから少々無理をしてでも同一商圏の店は同じ会社が経営することが多い。

例にもれず、母の会社もそうだった。結果的に2号店をやることになったのだった。

「母さん、店の権利を売れば? 無理してやることじゃないよ。こっちの会社は安定してるから大丈夫だよ」

「でもね、1号店に思い入れもあるし。ただなんで2号店をやらなきゃいけないんだろうね。なんで同じ中津につくるんだろうね」

この会話の繰り返しだった。

かなり長く経営から離れていたからだろうか。その電話に夢工房を立ち上げて楽しそうにやっていた頃の覇気はもうなかった。

「あのとき、ちゃんと話を聞いていれば…」は後の祭り

そんなある日の講演会後の懇親会の席で、何度も母から電話がなった。

何かあったのかもと会場を一瞬抜け、電話に出てみると、また同じ内容だった。

「あのさ、母さん。今講演の懇親会で忙しいんだよ。本当にどうしちゃったの? 最近愚痴ばかりだよ。聞いててこっちが滅入るわ」

「そうよね。ごめんね。最近オープン準備もあったんだけど、身体がだるくて寝込んでたから、あんたの声を聞きたくなって。ほんとごめんね」

育ててくれた母だ。だから何があっても黙って話を聞き続けよう。そう決めていた。

しかし、忙しさとお酒も入っていたこともあったのか、とうとう本音が出てしまった。

「でも、それはあくまで愚痴ばかり言う母さんが悪いんだ」

と自分自身に言い聞かせて酒席に戻った。

その頃をピークに僕は母の長電話が嫌になっていた。

それからというもの、いつもかかってきていた母からの長電話はピタッと来なくなった。

父から母の病気の電話がかかってきたのはそれから2カ月後のことだった。

「身体の調子が悪い」父から電話がかかってきたとき、母の言葉を思い出し「しまった」と思った。「あのときもっとちゃんと話を聞いていれば」と思ったが、それはすでに後の祭りだった。

苦しいときになって初めてわかること

2016年、陽なた家の福岡の店のオープンが重なったこともあり、僕はたまたま講演の仕事を減らしていた。母の闘病のため、断れる講演はほとんど断った。

飲食、出版、講演。この3つの柱を1つ減らすことにためらいはなかった。僕自身が講演という事業に限界を感じていたことも理由の1つだった。逆に講演を減らし、病室で母とできるかぎりいると決めたことで、執筆という仕事の便利さに気づくこともでき、出版に力を入れるきっかけにもなった。

今回の闘病生活がはじまるとき、小学校6年のとき、母が肝炎を起こして入院したときのことを思い出した。

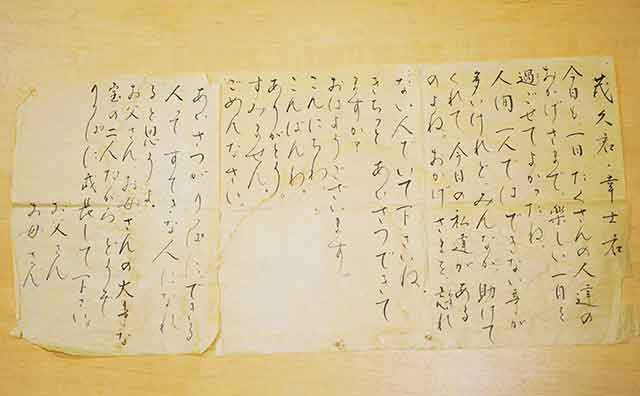

母は相田みつをさんのファンだったのだが、そのきっかけは入院を聞いて駆けつけてくれた友人が持ってきた名著『にんげんだもの』だった。その本の後ろに母が書き残してあった言葉がある。

「ふだん一緒にいてくれる人もありがたいけど、こういう苦しいとき、駆けつけてくれる人の存在は本当にありがたい。そして私もそういう人でありたい 1986年4月13日 たつみ」

この書き置きから約30年後。病室で息子である自分が本を書いていることがとても不思議だった。

次のページ

「結婚式もいいけど、それよりもお葬式を大切にしなさい」