言葉で伝えられない世界もある

私は「a=b」が埋め尽くす情報社会がゆきすぎると、人間が本来もっていたはずの一種の倫理観や美的な感覚が崩れてしまうのではないかと危惧しています。

文明社会では、本来、まったく価値の違うものでも同じとみなします。たとえば、学校の教室で子どもたちはほとんどの場合「同じもの」として扱われています。

世界で咲いている花は本来、どれもそこにあるたった一つの花なのに、『世界に一つだけの花』という歌が流行したのは、自分たちが社会でたった一つとして扱われていないことへの不満があるからではないでしょうか。

数学者の新井紀子さんが著書『AIvs.教科書が読めない子どもたち』(東洋経済新報社)の中で、中学生に問題を解かせて読解力が落ちていることを取り上げていますが、その問題を見ていたら、子どもたちは答えることを拒否しているのではないかと感じました。

中学生は「a=b」は嫌だという感覚の延長線上で、提示された4つの選択肢から正解を選びたくなかったのではないでしょうか。私は、中学生が情報にうんざりして、感覚を取り戻そうとしているように思える。新井さんとは逆に、そこに希望を感じています。

ところが実際の世の中には、わけのわからないものが存在します。名前さえない、得体の知れない病気が突如として流行し始めます。やがて「新型コロナウイルス感染症」などと、とりあえず命名されたりするのです。

名前がつくことで、なんとなく安心してしまう。これも言葉の効果ですが、反面、危険なことでもあります。

たとえば、デジタルトランスフォーメーション(DX:ITによる変革)とかSDGs(持続可能な開発目標)とか言われて、実際は何も知らないのに、なんとなくわかったような気になってしまう。

あるいは「それはフェイクニュースだ」と言うことで議論に勝った気になり、その先は何も考えない。考える道具として役立つ言葉が、思考停止の道具になってしまっています。

特に、近年はSNSなどによって、軽々しい言葉があふれかえるようになりました。言葉が豊かなほど、考える道具は多くなりますが、言葉だけに捉われていると、言葉で表されない大切なものを見逃してしまうことになりかねません。

私自身、言葉で伝えられない世界で学び、仕事をしていました。大学で携わっていた解剖学では何よりも実習が重要でした。

死体と直面する。しかも自分の手で触る。いまと違って、当時は手袋もしていません。素手で死体をいじるという行ないから得られる知見は、決して言葉ではすべては伝えられません。

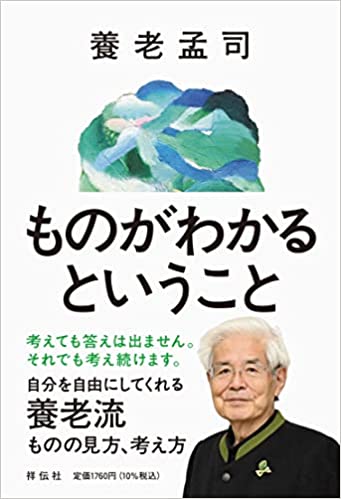

【プロフィール】

養老孟司(ようろう・たけし)

1937年、神奈川県鎌倉市生まれ。東京大学名誉教授。医学博士。解剖学者。1962年、東京大学医学部卒業後、解剖学教室に入る。1995年、東京大学医学部教授退官後は、北里大学教授、大正大学客員教授を歴任。京都国際マンガミュージアム名誉館長。1989年、『からだの見方』(筑摩書房)でサントリー学芸賞受賞。2003年、毎日出版文化特別賞を受賞した『バカの壁』(新潮新書)は450万部を超えるベストセラーに。大の虫好きとして知られ、現在も昆虫採集・標本作成を続けている。