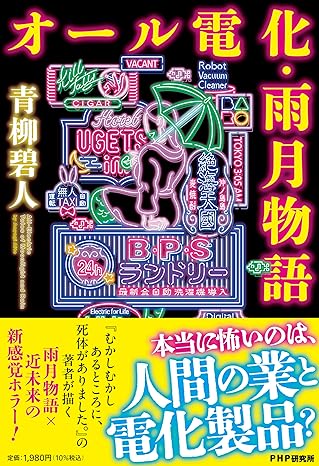

古典・雨月物語と近未来家電を融合...『オール電化・雨月物語』執筆の舞台裏

2025年04月23日 公開 2025年10月24日 更新

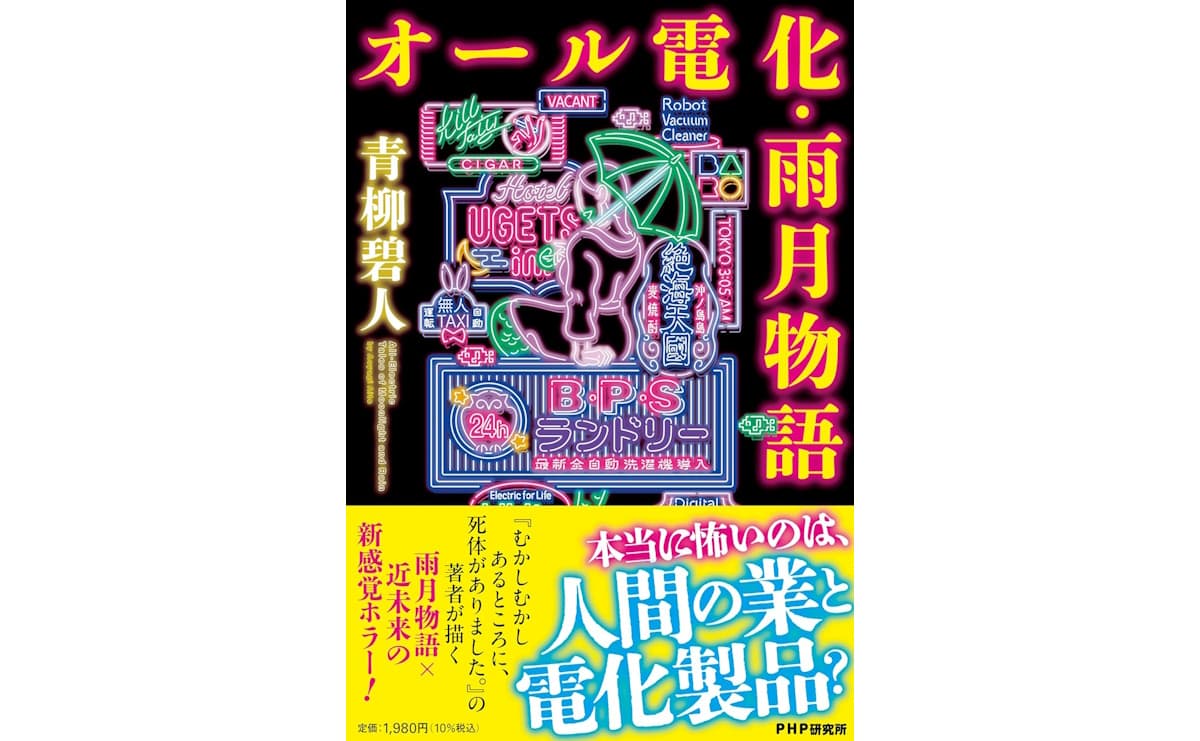

デジタル遺影、曰くつきの炊飯器、全自動たたみ洗濯機......「白峯」」「浅茅が宿」などで知られる上田秋成の古典「雨月物語」を下敷きにし、近未来を舞台に人間のと怪異と家電を描いた『オール電化・雨月物語』。異色の組み合わせはどのようにして生まれたのか、原典の影響や、執筆についてお話を伺った。

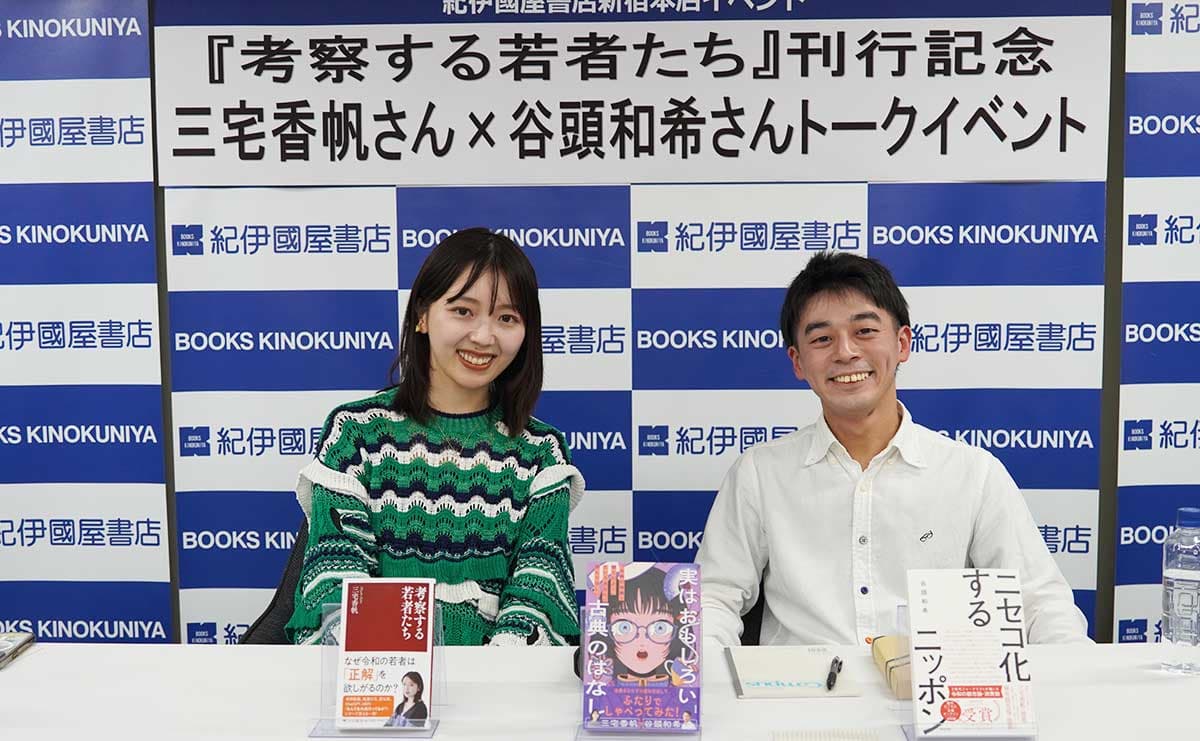

取材・文=末國善己、写真=遠藤 宏

※本稿は、『文蔵』2025年5月号の内容を一部抜粋・編集したものです。

原典の力を借りつつオリジナリティを模索する

――『オール電化雨月物語』は、近未来の電化製品を使った上田秋成『雨月物語』のパスティーシュでしたが、原典は昔からお好きだったのですか。

【青柳】いえ、今回初めて頑張って読みました(笑)。そもそも全9話ということも知りませんでしたし、『耳袋』のような民間伝承だと思っていたんです。でも、怪談話を書きたくて調べているうちに、上田秋成による中国の古典を翻案した創作怪談だということを知り、興味を持ちました。

――『雨月物語』を読んで、どんな感想を持たれましたか。

【青柳】怪談なんですが、秋成が色々なバリエーションを作ろうと考えていたことは分かりました。また中国の古典などの知識が盛り込まれていて、当時の知識人の好奇心を刺激するような構成になっていたのも興味深かったです。

――『雨月物語』とSF的な近未来家電を融合させるアイディアは、どのように思い付かれたのですか。

【青柳】『雨月物語』に興味を持ち始めた時期に、PHP研究所の編集者の方に声をかけていただきました。ちょうど大阪府門真市のPanasonicミュージアムにいた時にメールをもらって、「PHPといえば、パナソニックと同じ、松下幸之助が作った会社だな」「パナソニックといえば家電だな」と連想して。それで縁を感じたこともあり『オール電化・雨月物語』というタイトルが浮かび、雨月物語と家電をからめる構成になりました(笑)。

――家電縛りは難しくなかったですか。

【青柳】難しかったです。「白峯」がデジタル遺影、「吉備津(きびつ)の釜」が電気釜、「浅茅が宿」が住宅関連技術......あたりのアイディアは最初からありましたが、「菊花の約(ちぎり)」と「仏法僧」は家電をからめるのが難しく、将来性が期待されているバースメタバース(仮想空間)や、あったらいいなと思ったたたみ機能のついた洗濯機を出し、それと原典の要素をドッキングさせました。アイディアが出るまで、一番時間がかかったのは「青頭巾」。これは、アオズキンそのものを家電にしました。

――青柳さんは過去の名作を乗り超えることで発展してきたミステリで活躍されていますし、「むかしばなし」シリーズや「赤ずきん」シリーズなども手掛けているので、古典のパスティーシュは得意分野ではないでしょうか。

【青柳】パスティーシュは、どのような話にするかの道筋がはっきりさせやすく、また魅力的な原典の力を借りることができるのが、大きな強みですよね。反面、原典とあまりにも似てしまったり、オリジナリティがないものになったりはしないように工夫しています。そこを考えるのも面白かったです。

――原典のどこを残して、どこを変えるかの基準はありましたか。

【青柳】雨月物語で言うと、読んで面白いと思ったところ、恐いと思ったところと、その話特有の設定を残したいと思いました。「蛇性(じゃせい)の婬(いん)」とか、長めのお話なのに、初めから終わりまでしっかり恐いんですよね。その雰囲気は本作でも生かそうと考えていました。

――一番書くのが難しかった作品はどれですか。

【青柳】「夢応(むおう)のリギョ」は怪談とミステリの中間を狙いました。書いている時はさほど苦労がなかったのですが、読み返してみると、怪談作品としてはアリだけれど、ミステリとしてはここの辻褄は合わせたい......と思う箇所が多く、最後まで調整しました。

――『雨月物語』は怪談集ですが、怪異の内容は様々です。今回の作品も、ミステリ、ホラー、幻想小説、ユーモア風味......とバラエティに富んでいますが、それは原典を意識したからでしょうか。

【青柳】それについては、原典を意識したというより、一編一編の色が違う短編集のほうが面白いだろうという狙いが大きいです。『雨月物語』も色々な読み味の作品があるので、結果的に近い構成になったのかもしれません。

一番欲しい未来家電は......

――収録作についてもいくつかうかがいたいです。再生医療会社シラミネの亡き創業者と孫娘が対話することで、創業者の怨念が明らかになる「シラミネ」は、西行が讃岐国白峯で崇徳天皇の霊と対面し皇位継承を議論する「白峯」がベースになっています。

【青柳】自分を貶めた人たちを呪うというプロットは、原典を参考にしました。デジタル遺影が勝手にしゃべり出す描写で恐怖を演出しましたが、実はしゃべる遺影の技術はもうあるんですよね。その面では一番身近な話かもしれません(笑)。

――「夢応のリギョ」は主人公が魚になった夢を見るのは原典通りですが、その夢が現実の殺人事件の目撃証言になる、という展開がミステリ的で面白かったです。

【青柳】「夢応の鯉魚」も夢と現実がリンクする話なので、その要素は残しつつ、ミステリ的な展開にしてみました。「夢の中で現実の殺人事件を見た」だけだと何となくありそうですが、ただ事件を目撃するのではなく「魚の視点で見ていた」だと、より変な話になって面白いと考えました。

――「仏法僧」には仏法僧の鳴き声で一句詠む男が出てきますが、「ブッポーソウ」は作曲アプリを使う女性の話になっていてアレンジが巧かったです。

【青柳】地味な男性主人公が多くなったので、若い女性を主人公にしたかったんです。原典では、墓場で怨霊の一行に会いますが、ギャップを出したくて舞台を深夜のコインランドリーにし、謎の令嬢とその執事たちに出会う......という構成にしました。本作で一番僕が欲しいのはこの話に出てくる、全自動たたみ洗濯機です。

――「アオズキン」に登場した、着る冷房装置・アオズキンも実現してほしい製品です。

【青柳】毎年酷暑が続いているので、これも早く販売してほしいです。原典が伏線を後から回収する展開になっていたので、ミステリ的な仕掛けも組み込んでいます。学園を舞台にした点は「キッカの契り」と共通していますが、「アオズキン」は思いっきりSFらしい構成に、「キッカの契り」は恋愛をテーマに書いたので、上手く雰囲気がばらけたなと感じました。

――「蛇性のイン」は原典と同じく悪霊と戦う物語ですが、悪霊を冷蔵庫に閉じ込めるアイディアは、どのように思い付いたのですか。

【青柳】原典の「蛇性の婬」は特に魅了された話だったのですが、家電を出す余地がなくて苦労しました(笑)。超音波式のネズミ駆除装置を出したり、マルチクッカーを登場させたりもしましたが、やはり弱いと思案していたら、山奥の家に冷蔵庫が並んでいて、そこに霊を閉じ込めているイメージが浮かびました。「キビツの釜」にも曰くつきの炊飯器が出てきますが、日常でよく使う製品を使って不穏な話を作るのは面白かったです。

――「貧福論」のお金の精は小さな翁ですが、「ヒンプク論」ではバニーガールになっていましたね。

【青柳】どうせ変えるならまったく違ったものにしたかったので、バニーガールになりました。「ヒンプク論」で登場させたかったのは、自動運転のタクシー。実話怪談の中でタクシーは鉄板の題材なのですが、今よくあるのが「乗せたはずの乗客が消える」という運転手の目線の話なのに対して、自動運転が主流になれば「誰もいないはずの車内に、謎の人物が現れる」という乗客目線の怪談に変わるだろうなと……そんな未来を考えて書いてみました。

――「浅茅が宿」は男が一旗挙げるため妻を下総へ残して京へ行きますが、「アサヂが宿」では妻が夫を残して東京から沖ノ鳥島へ行きます。なぜ沖ノ鳥島を舞台にして、男女の役割を入れ替えたのですか。

【青柳】まず沖ノ鳥島に町を作るアイディアが面白いと考えました。遠方で浮気するのが男だと「キビツの釜」と似てしまうので、女性にしたというのもありますが、キャリア志向の強い女性を主人公にしたことで、現代的なキャラクターになっていると思います。

今昔物語や古典落語にも挑戦したい

――収録作の並び順は原典と異なっていますが、何か理由はありますか。

【青柳】最初は原典通りにしようと思って「シラミネ」を巻頭に置いたのですが、次の「菊花の約」のパスティーシュは盛り上がりそうなので後にして、それからは書きたい順に書いていきました。ただ「アサヂが宿」は最後にしようと決めていました。溝口健二監督の映画『雨月物語』が「浅茅が宿」だったこともあって、『雨月物語』を代表する作品のイメージがあったからです。

――これから題材にしてみたい古典はありますか。

【青柳】芥川龍之介も使った『今昔物語』や、古典落語には挑戦してみたいですね。ただ落語は目の肥えたファンが多いので、恐くもあります。

――家電のように、縛りを作るなら何がいいですか。

【青柳】登場人物を全員女性にする、ようなガーリーな縛りは面白いかもしれません。

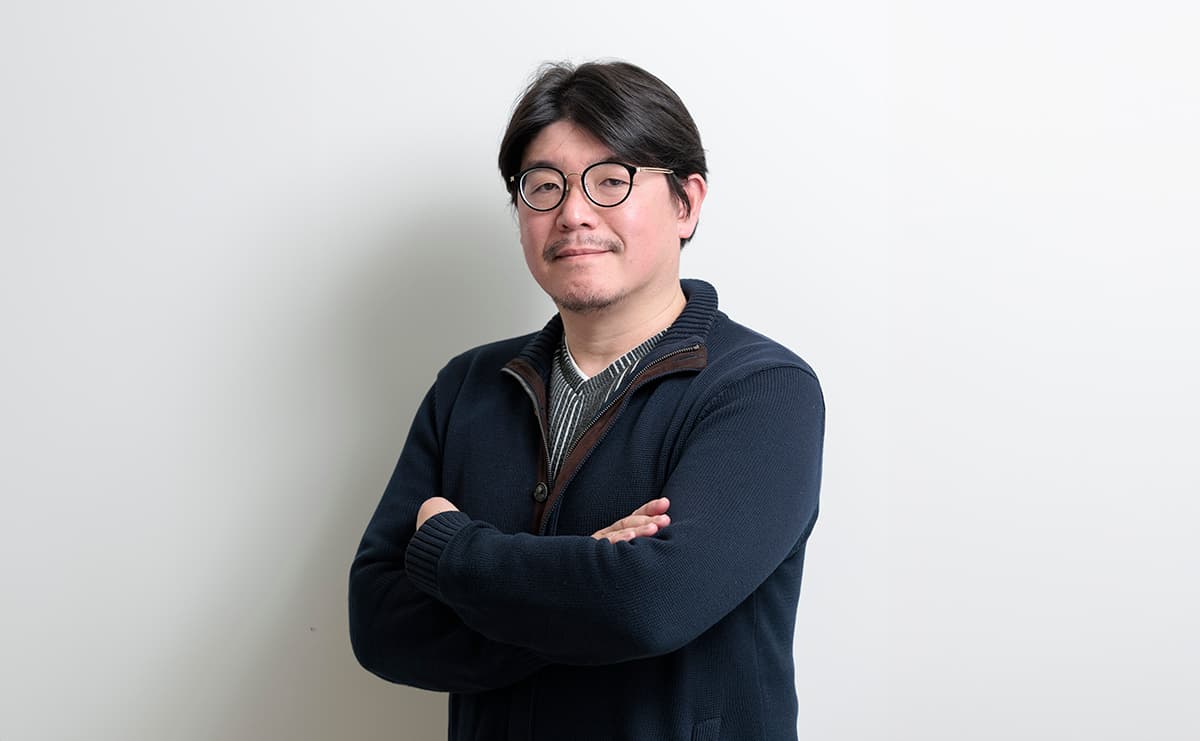

【青柳碧人】

1980年、千葉県生まれ。早稲田大学卒。『むかしむかしあるところに、死体がありました。』は本屋大賞にもノミネート。映画化された『赤ずきん、旅の途中で死体と出会う。』のほか、「浜村渚の計算ノート」「ナゾトキ・ジパング」シリーズ、『令和忍法帖』など著書多数。