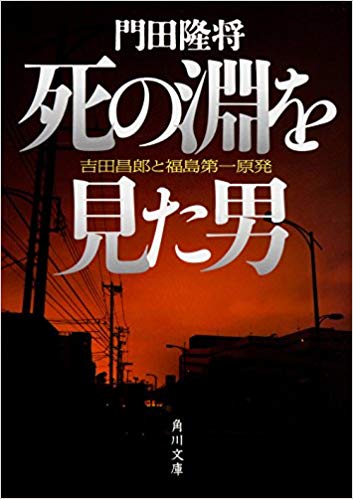

「吉田昌郎所長と福島原発“現場”の真実」『死の淵を見た男』が描く当事者の想い

2014年09月12日 公開 2024年12月16日 更新

「残るべき者」が残った

緊対室は、シーンとなった。それまでの喧噪が嘘のような静謐な空間となった。だが、不思議に悲壮感はなかった。伊沢はこの時、残るべきメンバーが「残ったのだ」と思った。

「私がみんなを送り出したあと、振り返ったら、発電班はいっぱい残ってたんですよ。えっ、と思いました。発電班は、技術を持っていますから、残らなければならない人は多かったですが、それでも、25人ほど残っていた。びっくりしてしまいました」

その時の静けさが伊沢は、脳裡から離れない。

「みんなが、ウワーって避難して、出尽くしたじゃないですか。そのあとって残るべき者が残って、終わった時はすごく静かでしたよ。シーンとした中で残った者がお互いの顔を見ました。いや、悲壮感じゃないですよ。笑顔って言ったらあれだけど、なんて言うか独特の雰囲気でした」

その時、黙っていた吉田所長が静寂を打ち破るように、こう言った。「なんか……食べるか?」

それは、事態の深刻さとあまりにかけ離れた言葉だった。死をいやでも意識せざるを得ない緊張の空気が、このひと言で一瞬にしてやわらいだ。これこそが吉田の吉田たる所以かもしれない。吉田のひと言で、それぞれがごそごそと食べ物を探し始めた。

「なんか食べるもんねえかなあ」

「あった、あった、あった」

「ほら、ほい、ほい、ほい」

せんべいやクラッカーなどが、いろんな場所から出てきた。そして、各々がそれらを配り始めたのだ。

「なんか食べるかって、吉田さんが言った時、あっ、俺とおんなじこと言ってる、と思ったんですよ」伊沢はそう笑った。

「中操にこもって、シーンとなった時に、私も同じことを言ったことがあるんですよ。なんか、雰囲気を変えるというか……。吉田さんが言った時、みんな、“うおっとお”って、そんな感じになりましたね。みんなで、あっちこっち、机とかいろいろゴソゴソ探しましたよ。非常食しかないんですけどね。飲み物は。残っていたペットボトルの水だったですね」

探しているうちに、誰かがヨウ素剤を見つけた。「あっ、ヨウ素剤がありました」そんな声が飛んだかと思うと、ヨウ素剤も食べ物と一緒に配られた。

「ほいっ、ほいって。何でもいいんですよ。爽やかでしたよ。みんなぐっと覚悟決めたっていう感じでしたからね。残って、シーンとなった時に、本店と喋ってるわけでもなし、ほんとに、発電所単独になった感じでね。おまえもか、みたいに、冗談言いながら。結構明るかったと思います。

この後、私たちは、また中操に行くんですけど、もう、覚悟決めた人間ですから、行くのはどうということはなかったです。それよりこいつまで殺しちゃうのか、と心配しなくちゃいけない人間はみんないなくなって、“死んでいい人間”だけになりましたから。悲壮感っていうよりも、どこか爽やかな感じがありました」

しかし、吉田を筆頭に緊対室の面々は、あきらめたわけではなかった。むしろ“身軽”になった分、さらに闘志が湧いてきたのかもしれない。それは、「新たな闘いの始まり」だったのである。

「やることは決まっているんですよね。プラントのデータをとる、そこは当直の仕事で、原子炉に水を入れるのは、消火班と復旧班の仕事です。あとは電源復旧と、消防車の燃料補給もありましたね。それをずうっと継続したら、とりあえず悪くはならない。だから、あの状況のなかで、また現場に行くんですよ。死ぬと思って残ってるわけじゃなくて、われわれは、やることがあるから残ってるわけですから」

すでに、身体はぼろぼろになっていた。免震重要棟のトイレは、真っ赤になっていた、と伊沢は言う。

「トイレは水も出ないから悲惨ですよ。流すこともできませんからね。みんなして仮設のトイレを運んできて、それが一杯になったら、また次の仮設トイレを組み立てながらやってましたけど、とにかく真っ赤でしたよ。みんな、血尿なんです。あとで、3月下旬になって、水が出るようになっても、小便器自体は、ずっと真っ赤でした、誰もが疲労の極にありましたからね」

およそ600人が退避して、免震重要棟に残ったのは「69人」だった。海外メディアによって、のちに“フクシマ・フィフティ”と呼ばれた彼らは、そんな過酷な環境の中で、目の前にある「やらなければならないこと」に黙々と立ち向かった。