“底辺託児所"の「声を上げずに泣く子」…ブレイディみかこの胸を締めつけたもの

2020年02月13日 公開 2024年12月16日 更新

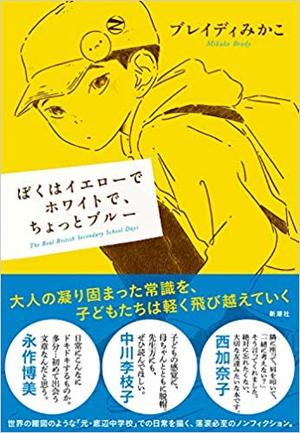

<<ブレイディみかこさん著『ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー』が、八重洲本大賞、毎日出版文化賞特別賞、本屋大賞 ノンフィクション本大賞、ブクログ大賞(エッセイ・ノンフィクション部門)を受賞されました!

イギリスの元底辺中学校に入学した「息子」の日々をつづった同作には、貧困や差別などの社会課題にたくましく立ち向かう子どもたちの姿が描かれ、たくさんの感動を呼びました。

受賞を記念して、作品について、また、執筆の背景について、ブレイディさんご本人にお話をうかがいました。(記事提供:本の要約サイト「flier」)>>

『ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー』は、衝撃度の低いノンフィクション!?

── 受賞おめでとうございます! まずは率直なお気持ちをうかがえますか。

もうわたし死ぬのかなっていうかんじですね(笑)。

── この作品はブレイディさんの中で、どのような位置づけですか。

あまりにも自分に近いところの物事を書いているので、書いていて、一体これはおもしろいのかなというのがありました(笑)。これはなんか普通の……おそらく海外に住んでいる日本人女性で子育てをしている人ならみんな経験をしていることだと思うので、ノンフィクションにしては衝撃度が低いというか。

── それは意外でした。『ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー』は新潮社の雑誌「波」で現在も連載しているということですが、本になる前からとても反響が大きかったそうですね。

そうですね、まず新潮社内で、読んで感想を言ってくださっている方がいるというのがうれしかったです。そういうのをいただいて、「おもしろいかなあ」と思いながら、「あ、わかってくださっている方もいるんだなあ」と励まされながら書いていました。

「誰かの靴を履いてみる」ひとがんばりをさせるものは、何だろう

── 本書の中で、とくに反響が大きかった章はありますか。

反響というよりは、自分で、というところなのですが。この本は何を書きたいんだろうと思いながら毎月連載していまして。でも、第5章で、「大雪の日の課外授業」というエピソードとエンパシーのことを書いたときに、自分で、これだなというのがありました。

この章ではエンパシーとシンパシーについて説明しています。

(編注・以下本文より。エンパシー:自分と違う理念や信念を持つ人や、別の立場の人々が何を考えているのだろうと想像する力のこと。シンパシー:かわいそうな立場の人や問題を抱えた人、自分と似たような意見を持っている人々に対して人間が抱く感情のこと)

自分が共鳴できない人のことでも、その人の「靴を履いてみる」のがエンパシー(編注・「自分で誰かの靴を履いてみる」とは、他人の立場に立ってみるという英語の定型表現)。それは知的能力であって、能力だから高めることができるんだ、というのを書いています。

続けて、雪の日の路上生活者支援のボランティアに参加した息子が、最後にホームレスの方にあめ玉をもらうエピソードがあります。このあめ玉って、何のことだろう、と。このあめ玉は、きっとエンパシーとつながっていると思いました。

そうしてエンパシーのことを考えたときに、なんでじゃあ人は、他人の靴をあえて履こうとするんだろうと思って。それって、ひとがんばりいるじゃないですか。

今、共感って日本でもよく聞く言葉ですし、共感がありすぎて感情的になりすぎているというふうに言われたりもしているようですね。

最近話題になったあいちトリエンナーレのテーマが、「情の時代 Taming Y/Our Passion」というらしいんです。Passionをtameしよう、ちょっと抑える、と。みんなが感情的になりすぎていて、ポピュリズムなんかもその結果なんだから、行き過ぎないように、というような。

でも、それを読んだときに、理性や知性を働かせて、入りすぎないで客観的に人のことを想像してみることはすごく大事だと思う一方で、感情的なものを否定するのもどうなのかと思ったんです。

人に「靴を履いてみる」ひとがんばりをさせるものは、何だろうと考えたときに、そこに情が少しも入ってないのかというと、わたしはそうではない気がするんです。

ひとがんばりをさせる力を、もし「愛」といってしまったら何か違うのかもしれないけど。もしくは、「愛」って何なのかというテーマにつながっていくのかもしれない。わたしもわからないんです。

第5章を書いたときに、この連載でというだけでなく、これから書いていかなきゃいけない、探っていかなきゃいけないものはこれかもしれないな、という手ごたえがありました。

── いったん、本書では「善意に近い何か」、と書かれていますが、それは何なのかということですね。これからどういうふうに書かれていくのか、とても楽しみです。

次のページ

ブレイディ節の背景①――渡英後、一度は「ひどい」日本語に