《『PHPビジネスレビュー松下幸之助塾』2013年11・12月号 特集 志を立てる より》

青年社長丹羽正治の志とその背景

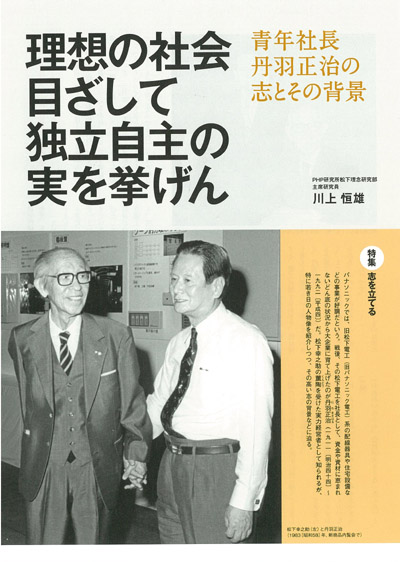

パナソニックでは、旧松下電工(旧パナソニック電工)系の配線器具や住宅設備などの事業が好調だという。戦後、その松下電工を社長として、資金や資材に恵まれないどん底の状況から大企業に育て上げたのが丹羽正治(にわまさはる:1911〔明治44〕~1992〔平成4〕)だ。松下幸之助の薫陶を受けた実力経営者として知られるが、特に若き日の人物像を紹介しつつ、その高い志の背景などに迫る。

「任せて任せず」が方針の幸之助も安心して経営を任せた経営者

「任せて成功したというのは……。まあいちばんいい例は松下電工の丹羽正治社長ね。ぼくは今でも電工の会長をしているから、ここ(松下電器産業本社)と一町半(約160メートル)ほどしか離れていないが、3月(みつき)に1ぺんぐらいお茶飲みに行って『うまくいっているらしいな』『うまくいっています』それでおしまいですわ」(PHP総合研究所研究本部編『松下幸之助発言集 18』PHP研究所、56ページ)

1973(昭和48)年の『中日新聞』のインタビューに対する松下幸之助(以下「幸之助」と表記)の発言である。幸之助は、「任せて任せず」という方針のもと、部下に仕事を積極的に任せていたが、経営に責任ある立場として、任せっぱなしにすることはなかった。しかし例外的に、自身が会長を務める松下電工の経営に関しては、立場上“部下”である社長の丹羽正治に一任しても、何の不安もなかったのである。

1968(昭和43)年の松下電工創業50周年記念式典でも、次のように述べている。

「私は(松下電器)産業本社に勤務をいたしておりますが、(松下)電工の前を毎日のように通ります。またこの社内にもときどき来るのでありますが、しかし、ほんとうは電工の経営につきましては、最近は何も考えないと申していいような状態でございます。それはなぜかと申しますと、電工に関するかぎり、私は何も考える必要がないと申していいほど、丹羽社長はじめ、幹部の方々、また皆さんがたが一体となられまして、まことに模範的な経営をしておられる。そのことがしみじみと感じられるわけです。

松下電工の経営というものは実に立派なものである。対社会的に見ても、非常に立派なものである。またお得意先も、電工の経営に対して非常に信頼をおいておられる。そういうことがありありと私には分かりますので、私は何も申すことがありません。たまに丹羽君に会いますと、『ご苦労さまです』と言うだけでことが足りるというように立派にやっておられる。そういうような状態で、ほんとうにありがたいことだという感じがいたしております」(編者同前『松下幸之助発言集 31』269~70ページ)

50周年記念式典での発言ということで、幸之助のリップサービスとみる向きもあるかもしれないが、そんなことはない。現実に、松下電工の経営は不況期にすら大きく崩れることなく、安定成長を続けたのである。

日銀断り松下に入社するも過酷な配達業務の日々

丹羽正治(以下「丹羽」と表記)は、幸之助がこれほど賞賛するほどの実力経営者だったものの、自身は幸之助の番頭に徹するという意識が強く、世間の注目を浴びようと派手に振る舞うことをしなかった。幸之助は言う。

「『おれがいたから、松下は大きくなってきたんだ』と、そういう考えを持つ人だってありますわな。しかし、丹羽君の場合はそういう考え方でなしに、おれは番頭でいくんだという考え方できた。(中略)

『おれがいたから、会社が大きくなったんだ』と、そういう考え方を持つ人は、社員が何千、何万人とふえていくと、たまに、そういう人が出てきますよ。しかし、そんな人はあきまへんな。結局は、モノにならん」(小柳道男編『私のなかの親父・松下幸之助――丹羽正治経営覚え書』波、213ページ)

幸之助は戦前、弱冠28歳の丹羽を、松下電器産業(以下「産業本社」と表記)の子会社である松下電器(松下電工の前身)の常務に抜擢した。丹羽と同じ1932(昭和7)年入社の神前(こうさき)善一(丹羽の次の松下電工社長)によると、丹羽の早い出世は抜群の営業企画力にあったと推察しているが、同時に丹羽の性格を、「頭がシャープでいても、おもて立って派手に動くということはしなんだねえ。万事が、控え目でしたね」(同前141ページ)、「本当に派手なことが嫌いでね。地味ですなぁ」(同前152ページ)と述べ、有能でも偉ぶらない謙虚な姿勢が幸之助の評価を高めたことを示唆している。

だいたい丹羽は、不況で学卒といえども就職の厳しかった戦前昭和の時代に、通っていた大阪商科大学(現・大阪市立大学)高等商業部から日本銀行への就職を紹介されたのにあっさり断るような人物である。権威や地位へのガツガツとした欲求がなかった。

大学側は、丹羽が松下電器製作所(産業本社の前身)志望と聞いて驚く。人づかいが荒くて給与が低いというのが、当時の大学側からみた松下のイメージだったからだ。丹羽にとっては、日銀の権威や地位よりも、昭和初期に斬新な新聞広告を打っていた松下での仕事のほうが魅力的に思えたのである。

ただ、現実は大学の指摘どおり、いやむしろそれ以上に、松下は人づかいの荒い会社だった。卒業前の休みに入っていたとはいえ、幸之助による最終面接が終了したその翌日から出社を命じられ、就職試験に合格したのかどうかもよく分からないまま、朝から晩まで過酷な労働の日々が始まったのである。

「入社した時、私は背広を着て、会計の仕事でもやらせられるんだろうと思っていた。ところが会社へ行った日に、途端に厚を着せられて、『その上に帯をまいて、帽子をかぶれ』でしょう。あれあれと思っていたら、『倉庫へ行って、アイロンの荷造りをせい。荷物をかつげ。どこそこへ配達を頼む』と、矢つぎ早やの命令がくる。(中略)

職業用アイロンとなると、7ポンド、8ポンドの重さがある。それを20個も30個もかついだら、肩の肉がメリ込みますもんな。これは、こたえた。(中略)難波や心斎橋筋を自転車で走っていて、『とても、これでは続かない。ぼくも、やめようか』と、1カ月ぐらいまでの間は毎日考えていた」(同前37~8ページ)

しかし、丹羽は耐え抜いた。17歳のとき父を亡くして以来、働きながら勉学を続けてきた丹羽は、ヤワな学卒ではなかったのである。幸之助は当時、丹羽にかぎらず学卒者には同様の“修業”をさせ、頭でっかちな若者が体で仕事を覚えて一皮むけるかどうか、しっかりみていた。丹羽にはこのように忍耐力があるうえ、学卒のなかでも頭の回転が速くて謙虚な人柄であることから、幸之助の目にとまったのだろう。

☆本サイトの記事は、雑誌掲載記事の冒頭部分を抜粋したものです。