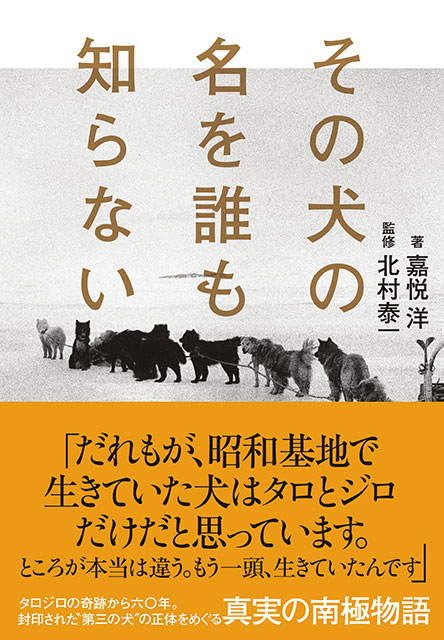

「2頭生存、7頭が死に、6頭は行方不明」の定説が突き崩したひとつの事実

南極観測船「宗谷」を背景に、越冬隊員と犬たち

1958年2月11日。第一次越冬隊は南極観測船「宗谷」に全員収容された。15頭のカラフト犬は第二次越冬隊が引き続き利用するため、昭和基地に係留したままだった。

しかし天候が回復せず、24日に第二次越冬は中止となった。この瞬間、鎖につながれたままのカラフト犬たちは、極寒の世界に置き去りにされてしまった。犬たちの運命は絶望視された。

ところが奇跡が起きた。1年後の1959年1月14日。第三次観測隊が昭和基地に到着すると、なんと2頭が生きていた。タロとジロ。それを確認したのは北村だった。

全滅した犬たちを手厚く弔ってやろう。その一念で、北村は第三次観測隊に志願したのだった。それだけに、生きていたタロとジロに我を忘れた。2頭を抱きしめ、雪原を転げまわった。信じがたいニュースは世界中を駆け巡り、日本国内は歓喜に沸き返った。

「南極越冬隊」と言えば、ほとんどの日本人は「タロとジロの奇跡」を連想する。それ以外のことは、ほとんど知らないと言ってもよい。

確かにタロとジロは生きていた。しかし現実は悲惨だった。

残る13頭のうち、7頭は氷雪の下から遺体で発見された。そのうちの一頭を解剖した結果は完全餓死。体重は、置き去りにした時の半分になっていた。

6頭は、首輪だけ残して姿を消していた。基地周辺で生きている可能性もあることから、懸命の捜索が行われたが、ついに一頭も見つからなかった。最終的に「行方不明」とされた。

2頭だけが基地で生存。7頭死亡。そして6頭が行方不明。これが長年にわたる定説である。

「幼い兄弟のタロとジロだけが基地にとどまり、懸命に助け合って、厳しい南極で生き抜いた。そういうストーリーを、俺たちは長い間信じていた」。

「ところが突然、昭和基地で別のカラフト犬の遺体が見つかった、と」

確認するように北村が返す。

「そうだ。つまり、基地には第三の犬がいたことになる。タロ、ジロと一緒にね」

偶然発見された予想外の「1頭」

――14年も前に分かったことを、まさか今日になって知るとは……。

深くため息をつき、北村はソファの背に体を預けた。重要なことを聞かなくてはならない。

「犬の遺体を見つけたのは、だれですか」

「第九次観測隊の隊員だ。たまたま俺も近くにいたので駆け付けた」

南極観測隊は二つのグループに分けられる。南極には行くが短期間の滞在で帰国する通称「夏隊」と、そのまま約1年間越冬する「冬隊」だ。1968年1月に南極に到着した第九次観測隊は、オブザーバーを含め、夏隊16人、冬隊は29人の大所帯だった。村越は夏隊員として参加していた。

「あの年は南極の気温が高く、どんどん雪が融けた。それで雪に埋もれていた犬の遺体が出てきたんだ」

「遺体はどこで発見されたんですか?」

「基地のすぐ近くだ。引き揚げる時に犬たちを係留したあたりと思うんだが、確証はない。詳細な公式記録もおそらく無いと思う」。

そんなことがあるだろうか。北村は首をひねる。南極観測隊には、超高層地球物理、気象、地質など各分野の科学者が集められている。記録するのは科学者の本能なのだが。

「遺体は……傷んでいましたか?」

「いや、綺麗な体だったよ」

「じゃあ、外見の特徴は分かりますよね」

「それが……どうだったかなあ。とにかく、すぐ水葬にされたから」

「ということは

「詳しい検死記録も?」

「ないと思う」

「写真は?」

「分からない。とにかく余裕がなかったから」

村越が腕時計をのぞいている。これから何か用事があるようには思えなかった。文字盤を見ていない。潮時のようだ。長い空白があったとはいえ、よく話してくれた。北村は伝票を取り上げた。

喫茶店の入り口で村越と別れ、北村は、大きく息を吸った。

鎖から逃れ行方不明となった6頭。その中に、第三の犬はいる。いったい、どの犬なのか。本当に記録は存在しないのか。

謎を残したまま、第三の犬は歴史に埋もれた。それを明らかにするのは、犬を置き去りにした第一次越冬隊の犬係だった自分の償いだ。

北村は腹をくくった。

「その犬の正体を突き止める」

振り仰ぐと、早くも桜が散り始めている。南極に吹き荒れるブリザードのように、先が見えない究明の旅が始まった。